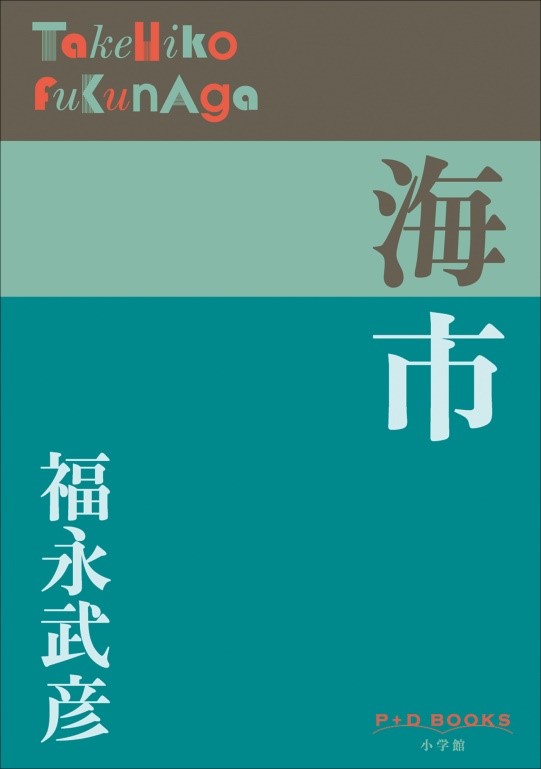

“復刊”福永武彦の佳作『海市』を池澤夏樹氏が語る

P+D BOOKSより復刊した、福永武彦の『海市』について、長男である池澤夏樹氏が、「愛とエゴイズム」というタイトルであとがきを寄稿しています。芥川賞作家である池澤氏が、父・福永武彦の作品について語った文章を、是非チェックしてみてください。

作家・福永武彦を語る長男・池澤夏樹氏

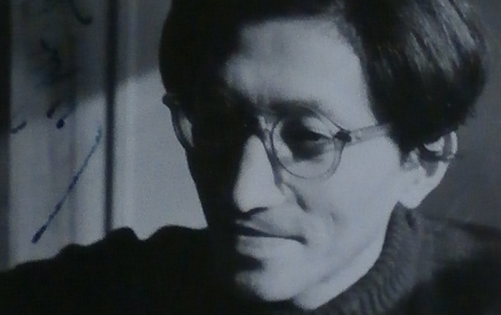

福永武彦は叙情性豊かな詩的世界の中に、鋭い文学的主題を見据えた作品の数々で、没後37年経た今でも根強いファンを多く抱える作家です。

代表作に、“青春の鎮魂歌“として名高い『草の花』、日本文学大賞を受賞した長編『死の島』等がありますが、今回、P+DBOOKSより復刊した『海市』は、親友の妻に溺れる画家の退廃と絶望の様を、福永得意のカットバック手法の構成と、ブラームスのクラリネット五重奏曲を、主人公の心境に上手に絡めた“映画的”作風で読み応えのある佳作です。

『海市』あとがきに寄稿された池澤夏樹氏の言葉とは

今回は、『海市』の復刊に際して、芥川賞作家で福永武彦の長男である池澤夏樹氏が、あとがき解説を寄稿しています。この記事では特別に、その寄稿文を全て、掲載させて頂きます。

写真提供:学習院大学史料館

『海市』解説 愛とエゴイズム 池澤夏樹

もしも恋愛小説というものが、愛し合う二人が幾多の障害を乗り越えて結ばれるまでを書くものだとしたら、『海市』は恋愛小説ではない。むしろこれは愛し合うことの不可能性を書いた小説である。大人には『ダフニスとクロエー』のような恋はできないし、『アンナ・カレーニナ』の悲劇を避けるのはむずかしい。

「海市」とは冒頭の引用にあるように蜃気楼のことだ。「海上に蜃気、時に楼台を結ぶ。名付て海市」。蜃は巨大な蛤で、その吐く息が海の上に幻を見せると信じられた。つまり、恋愛とは実体のない幻影であるということだ。

なぜ愛し合えないのか。

男が女を愛する。同じ女がその男を愛する。二つの恋愛が同時に起こるのが愛し合うということだ。二人は相手に愛されていることに喜びを見出し、恋愛は進行するだろうが、しかし魂が融合するわけではない。個はあくまでも個であり、そこに錯覚の入る余地はない。この厳粛な事実を孤独と呼ぶ。

個であるということはエゴがあることで、当然そこにはエゴイズムが働く。

男は「僕は愛するだけでいいんです」と言い、女は「あたしは愛するのよりは、愛されることの方が好きです」と言う。それならばうまく行きそうなものだが、愛する方は貪るし、愛される方はおとなしくしていない。そもそもこの恋には家族とか友人知人の関係などハンディキャップが多すぎる。二人が出会う機会は少なく、連絡の手段も少ない。もともと解けない連立方程式なのだ。

話はもっぱら男の方、四十歳で画壇に地位もある画家澁太吉の視点から語られる。彼だけが地の文の中で「私」という言葉を使う。彼がいかに愛しているにしても、相手である古賀安見子の心の中は見えない。そもそもこの名の由来は『万葉集』の95番「我もはや安見子得たりみな人の得がてにすとふ安見子得たり」という歌で、つまり男に愛されることによって知られることになった女だ。これは象徴的ではないか。

太吉は世間に知られた画家であるがしばらく前から仕事に自信を失っている。だから旅先で出会った若い女と言葉を交わし、絵というものについて語り、さらに彼女が身を任せてくれたことに恢復のきっかけを見出そうとする。しかも相手はこちらの名を知っていた。この恋が続けば絵が描けると思うのは彼のエゴイズムである。だからそこを突いて相手に「……でも藝術家って何でも御自分のためなのね」と言われればたじろぐ。

彼が言葉で芸術を語り、制作意欲をかき立てる愛の力を雄弁に語ったところで、それはすべて彼の側の事情でしかない。この言葉に陶酔できる読者とそこから少し身を引く読者ではこの小説の印象は少し違うだろう。ぼくはこれを書いた時の作者の年齢を二十歳も超えてしまった身だからこの主人公に対して冷ややかなのかもしれないが、作者はそういう視点を許容する姿勢で書いているとも思う。

では安見子の方は何を考えていたのだろう。

彼女が自分の心を語ることはない。行動と会話から推測するしかなくて、そういう読みかたはどうしても通俗の側に傾く。彼女は登場人物の一人だから、主人公太吉のように自分のふるまいを美化する特権を与えられていない。

夫がいる身としては奔放かもしれない。日常に満足しているのにふらりと旅に出る。名前と作品は知っているが会ったことはない画家が伊豆のその小村にいるらしいと聞いたことは彼女の旅立ちの動機になっただろうか。偶然が二人に好意的に作用し、彼女は海岸で画家の姿を認めて言葉を交わす。その段階では好奇心だったかもしれないが、しかし彼女はもう一歩だけ前に出て夜の宿で裸身を見せ、次の夜にはためらいながらも身を任せる。「任せる」という受け身の表現になるのは、その場面が太吉の側から描写されているからだ。彼女のふるまいは彼には、促されてようやくと見える。

そして翌朝早く消える。残したのは安見子という名前のみ。

それっきりにしてしまえばこの話はそこで終わる。しかし彼女は夫の誘いに応じて太吉がいるとわかっているバーで出て行った。再会の機会を自ら作ったに近い。その後は太吉の呼び出しに応じたり拒んだり、揺れ動いているようにふるまう。真意が見えない分だけ翻弄されていると太吉は考える。

ここで彼女の思いを客観的に伝えるのは最後近くに置かれた夫との会話である。ある人が自分を好きになった。「放っとけはいいじゃないか」という夫の言葉に彼女は「実は自分の方も好きなのだ」と答えたと夫は言う。「何とかやめようと思って努力したけど、どうしても駄目だ」と。ここでようやく彼女の心の中がわかる。

この二人は互いを愛し合うのではなく、言わば愛し負かそうとして共に倒れた。愛を証明するためにそれぞれの供物の量を競うというポトラッチ状態に陥った。「僕の方がずっとあなたを愛しているんだ」と太吉は言う。争ってどうするのだ。

作者はこの小説をフーガの技法に沿って書いたと言っている。小さな主題をいくつも用意して、それらが互いを追い掛けながら大きな構成を作ってゆく。主旋律は読者に向けての太吉の一人称の告白であり、副旋律は安見子のふるまいと言葉。そこに周囲の何人もの人物たちの行動や会話の場面が短いパッセージに乗せていくつも繰り出される。この方法は成功していて、読者はこれで太吉のエゴイズムをあるところまで客観視できるようになる。社会ないし世間の中に彼を位置づけ、芸術家としての大言壮語を少し笑うことができる。

いちばん最後の場面で初めて作者は彼女の内面に入る。時を遡って話の冒頭に戻るこのからくりはとてもうまく出来ている。

この場面に至る全体の組立も見事。読者は詠嘆と共にページを閉じるしかない。

池澤夏樹 Natsuki Ikezawa

1945年生まれ。北海道出身。小説家、詩人。埼玉大学理工学部物理学科中退。1988年「スティル・ライフ」で芥川賞を、1992年『母なる自然のおっぱい』で読売文学賞を、1993年『マシアス・ギリの失脚』で谷崎賞を、2000年『花を運ぶ妹』で毎日出版文化賞を受賞するなど受賞多数。その他の作品に『静かな大地』『きみのためのバラ』『カデナ』『双頭の船』など。作家・福永武彦を父に、詩人・原條あき子を母に持つ。2014年8月より、北海道立文学館館長を務めている。

おわりに

池澤氏が小説を書きだしたのは“父”福永武彦が没した後からだそうです。

現代を代表する作家の一人・池澤夏樹氏の“父の作品解説”は如何だったでしょうか。ぜひ、『海市』に漂う“福永武彦が描く「愛とエゴイズム」の世界”に浸ってみてください。

-『海市』 親友の妻に溺れる画家の退廃と絶望を描く-

妻子ある画家・渋太吉は、伊豆の海村で蜃気楼のように現れた若き女性・安見子との道ならぬ恋に溺れていく。渋はかつて一緒に死ぬ約束をした女性を裏切り、妻とは離婚寸前の状況にあった。やがて、安見子は親友の妻であることが判明するが、彼女への思慕は変わらず、肉体関係を続けていく。 恋愛の幾つかの相を捉え、著者が得意とするカットバック手法で、それぞれの愛憎劇が複層的に展開されていく。

福永武彦・『海市』の試し読みはこちらから

初出:P+D MAGAZINE(2016/06/13)