坂口恭平『しみ』が詩的文体で描き出す青春の匂い。

誰もが経験してきた青春時代。その断片を、詩的文体で描いた傑作青春小説。 創作の背景を、著者にインタビュー!

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

作家、建築家、画家――表現の最前線に立つ著者が詩的文体で描き出す青春小説

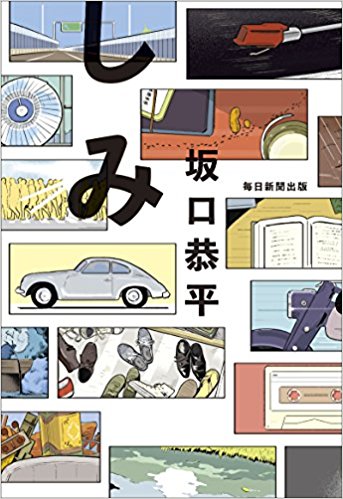

『しみ』

毎日新聞出版 1400円+税

装丁/ウチカワデザイン

装画/サヌキナオヤ

坂口恭平

●さかぐち・きょうへい 1978年熊本県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒。在学中から路上生活者の〝家〟を研究し、04年に写真集『0円ハウス』を刊行。画家や音楽家としても活躍し、東日本大震災を機に帰熊。新政府内閣総理大臣を名乗り、『独立国家のつくりかた』が話題に。14年『幻年時代』で第35回熊日出版文化賞、16年『家族の哲学』で第57回熊日文学賞。他に『徘徊タクシー』『ズームイン、服!』『現実宿り』等。171㌢、67㌔、AB型。

自分が学生だった頃に感じた空間や匂いを個々の存在や感情を超えた話にしたかった

04年の『0円ハウス』や12年『独立国家のつくりかた』は衝撃的だった。その斬新で、ある意味真っ当な人生哲学もさることながら、この人の言葉はなぜこうも力強く人を射抜いてしまうのかと、純粋に驚いたのだ。

その人・坂口恭平氏が、近年は精力的に小説を発表。例えば本書、『しみ』である。

舞台は主に八王子。相模湖でヒッチハイク中だった当時21歳の〈ぼく〉を拾い、ねずみ色のポルシェに乗せてくれた謎の男〈シミ〉がどうやら死んだらしい喪失後の場面から物語は始まる。

長崎のボンボンで先祖はシーボルトの弟子ともいうシミの周りには世間一般からは逸脱した愛すべき面々が集い、ぼくは彼らとの日々を回想する一方、〈シミはいまも八王子の浴室でシャワーを浴びながら笑っているんじゃないか〉とも思う。それは夢のようでいて〈ぼくの中では事実〉であり、著者自身の青春でもあった。

*

建てない建築家、写真家、画家、音楽家、落語家等々、縦横無尽に活動する坂口氏。家や土地や衣食に至るまで、金がなければ幸せになれないと思いこむ人々の呪縛を解き、本当にそうなのかと考えることで、彼は自由になろうとする表現者なのだ。

「最近は考えることから、みんなの知覚を喚起することへ興味が移りつつあって、小説も特に書く気はなかったんですね。僕は4年前に『幻年時代』という本を出したけど、子供の頃の遊びの話を4歳の目で書いたら、それが私小説として読まれた。僕は日本の小説をほとんど読まないし、今は自分の知覚を抽象画に近い形で表すには小説の方がいいのかな、くらいの感じです。

この『しみ』も僕が建築科の学生で、0円ハウスの路上生活者と会う前の話で、なぜか本当のことを書けば書くほど物語っぽくなった。別にシミを悼むとかじゃないんです。あの時、自分が感じた空間や匂いを、僕は個々の存在や感情を超えた地下水脈の話にしたかった。たぶん今は忘れてるだけで、ある種の青春状態はみんな経験しているはずなんで」

ちなみにシミや〈タカ、ヨギン、シモン、ニーチ、コウ、ハッサン、クレナイ〉は全て実在の人物だという。ぼくはいつも本名も素性も知らないシミの車に乗り、シミを通してしか八王子を知らなかった。〈ぼくが知っていたのはシミが聴いていた音楽のことだけだ〉〈それが何の音楽なのか、名前はいまだにわからない〉

それでもシミが、〈お前が見たものはそれはそれで事実だろうし、おれに意味はない。どこに向かうかも知らないし、そもそも方角なんかない。ないからおれは動いている〉と言ったことや、タカが〈星座なんかない。ただ星だけがある〉と言ったこと。そんな彼らに〈人間はもともとそれぞれに個性があるのではなく、ある一定の人間が集まると、集団に合わせて変容する〉と感じたことは今もぼくの中で息づいていた。〈ぼくはただ書いている。この状態を書いている。記憶ではなく、いま生まれているものをただ記録している〉

「僕らが今感じているのは、非常に限られた言語状況で

ただこういう考え方って普通は

本当は喋りたいんですよ。皆さんと、毎日でも(笑い)。でもみんな忙しいから書いて伝えるしかない。普段はないことにされている空間の歪みがただそこにある感じとか、言語化できない感覚を言語化できるのも言葉。本当はもっとわかりやすい本が良いんだろうけど、僕は知覚の互換性を高めるために物を書いてきたし、精度を上げれば上げるほど、強い連帯を感じるんです」

言葉以前の言葉で友と繋がっていた

3・11後は熊本に戻り、

「当時はあんなに根源的で濃密なコミュニケーションを日常的に取れていたってことを、僕は21の僕に向けても書いた。大事なのは仕事になるとかならないじゃないってことも、彼らが気づかせてくれたんです。

元々僕は本が読めないし、物書きの友人もいなかったけど、熊本には石牟礼道子さんや渡辺京二さんがいて、特にミッチャンは僕のこと、恋人だと思ってるんですよ。それも『出会った頃、貴方も私も植物でしたよ』とか、植物同士が会話をしていたデボン紀からの恋人同士らしい(笑い)。

僕自身、歌と言葉が分化する前の人間という気もするし、動植物や星の種別が何ら意味をなさない空間で、シミたちと言葉以前の言葉で繋がっていた。そういう今の人間が背を向けてきたものの象徴がシミかもしれず、あの空間には人格すらあったと、僕は思うんです」

もっとも理屈は後付けだと坂口氏は言う。が、彼がその状況を克明かつ誠実に記す時、読む者は人と人がいることで時間や空間がいかようにも変化した事実を今さらのように思い出す。どこかで聞いてきた言葉を便宜的に使い、感じることすらままならない私たちにとって、この開眼は自由な連帯への一歩に違いない。

□●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト2017年6・9号より)

初出:P+D MAGAZINE(2017/10/10)