【著者インタビュー】広野真嗣『消された信仰 「最後のかくれキリシタン」―長崎・生月島の人々』

長崎県の西端、生月島は、かくれキリシタンが先祖代々の信仰を守り暮らす奇跡の島。しかし、長崎県のパンフレットからは、なぜかその島の名前が消されていた――。謎の解明に挑む渾身のノンフィクション。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

世界遺産登録に沸く長崎で「黙殺」された島があった―! 小学館ノンフィクション大賞受賞作

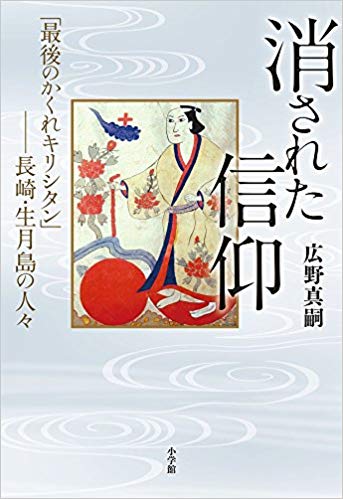

『消された信仰 「最後のかくれキリシタン」―長崎・生月島の人々』

小学館 1500円+税

装丁/岡 孝治

広野真嗣

●ひろの・しんじ 1975年東京生まれ。「本所緑星教会の牧師だった祖父は、東京大空襲で火の海になった両国一帯の消火活動中に亡くなったようです。4歳で父親を亡くし、教会のオルガンを唯一の遊び道具に育った父や母の家系も熱心なプロテスタントでした」。慶應義塾大学法学部卒。神戸新聞記者を経て02年猪瀬直樹事務所に入所。15年フリーとなり、昨年末『消された信仰』で第24回小学館ノンフィクション大賞。174㌢、82㌔、O型。

生月島への冷たい視線からキリスト教の傲岸不遜な面に思いを致さざるを得ない

そのヨハネ像を目にした時の印象は一言、「なんじゃこりゃ?」だったという。

「祖父が牧師、父はパイプオルガン奏者というクリスチャン一家に育った私にとり、若きイエスに洗礼を授けたヨハネは、野性的な聖人像が定番なんです。

ところが99年に出た古い聖画の写真集『かくれキリシタンの聖画』で見たヨハネ像は、どう見てもちょんまげに着流し姿の日本人。本書の表紙にもある漫画のようなヨハネを拝む現場を、一度見たくなったんです」

こうして長崎県の西端、生月島(平戸市)を訪れた広野真嗣氏は、その聖画を御前様と崇め、オラショという独特の祈りを口伝てに伝えてきた人々の姿に言葉を失う。彼らは16世紀以来の禁教政策下で弾圧された信者の末裔であり、解禁後も先祖代々の信仰を往時のまま守り抜く生月は、まさに奇跡の島だったのだ。

だが今月24日からの審査で、世界遺産に登録される見通しの「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」では、生月沖の聖地が一部採用されたに過ぎず、島の名前はなぜか消されていた。本書『消された信仰』は、その謎の解明に挑む。

*

ここに長崎県が遺産登録に向けて作成したパンフレットがある。一つは14年、一つは17年付の改訂版だが、前者に〈その伝統は、いわゆる《かくれキリシタン》によって今なお大切に守られています〉とあった文章が、なぜか17年版では〈現在ではほぼ消滅している〉と、真逆に書き換えられていた。

「私が生月に通い始めたのは17年ですが、その信仰が目の前にあるのに、です。

これはある元検事の受け売りですが、家宅捜索でもなぜかそこだけ抜けている帳簿とか、消されたものにこそ手がかりがあるらしい。ただし今回の謎が解けるのは、生月町博物館『島の館』の中園成生学芸員と出会い、生月が内外の教会からどう扱われてきたかを知る、ずっと後のこと。かくれキリシタンの末裔がこの21世紀に現存すること自体、私も全く知らなかったんです」

一般に潜伏キリシタンとは、秀吉や江戸幕府の弾圧を生き延びた信者を指すが、明治6年には禁教が解かれ、さらに戦後は信者の多くが教会に復帰。それでもなお背を向けたのが生月だった。

バチカンは49年、日本に特使を送り、生月をカトリックに復帰させようと図る。だが、島民は聖地・中江ノ島の岩から採る聖水をめぐり〈拝み比べ〉した結果、カトリックを拝んでも採取できなかったとしてこれを拒否。日本語とポルトガル語が混ざるオラショを唱え、神仏とも共生し独自の文化を築く彼らは、教会側からすれば異端でしかなかった。

「生月では宣教師の追放後、迫害を恐れてオラショを文字ではなく耳に刻んできた。

ただ驚いたことに地元の人にも意味はわからないらしい。その意味が不明な呪文を質素な御堂で延々唱え、隣には神社や寺まである信仰スタイルを、彼らは先祖や親が守ってきたから自分も守ってきたことに尽きるんです」

民衆の信仰史は評価されるべき

そんな彼らを例えば長崎純心大の客員教授・宮崎賢太郎氏は〈隠れていないし、キリシタンでもない〉〈別の名称によって区別することが適切〉として、あえて〈カクレキリシタン〉と命名。また意外なことに『沈黙』の著者・遠藤周作までが生月のことを、〈古い農具を見る以上の興味もない〉とエッセイで一蹴し、広野氏はそこに〈「近代」から「前近代」を睥睨するような視線〉を見て取るのだ。

「私も遠藤周作は好きですが、冷たすぎますよね?

ただそうした分析とは全く違う次元に島の信仰はあり続けた。特に教会文化に親しんで育った私の場合、常に異端を作り、排除すらしたキリスト教の傲岸不遜な一面に、思いを致さざるを得ないんです」

自身、中学の時に洗礼を受け、「否定も肯定もなく」教会を離れた氏にとって、教義すら曖昧な信仰を愚直に守る人々の姿は、自らを映す「鏡」でもあった。

「それもどんなに磨いても曇りのとれない鏡というか、ある部分が見通せると、別の部分が見えなくなることの連続で(苦笑)。そもそも人は理屈抜きにその信仰を求めるのかもしれず、わからないならわからないまま、ありのままの姿を見て書くことが、特に生月の場合は大事な気がしたんです」

そのありのままが先述の書類では歪められ、前提となる報告書の執筆者も宮崎教授らカトリック側の学者のみ。その宿敵(?)にも本書は取材を試み、否定も肯定もない視線が出色だ。

「かくれキリシタンは研究者自体が少なく、漁業や農業を生業とし、暦にまで入り込んだ民衆の信仰史は、もっと様々な見地から評価されていい。その生月でも漁獲量の激減で若者が流出し、〈オヤジ役〉と呼ばれる世話役の高齢化も進んでいる。だからこそ記録や調査には公正を期し、信仰は心の中の問題だという原点に立ち返るべきじゃないかと思う」

異物を区別し、線を引きたがるのも人間なら、親子代々、思いを繋ごうとするのも人だった。そんな衒いのない営みを奇跡的に残す島の姿は、果たして信仰とは何かを、読む者に問う。

「どんな無宗教の人もこれだけはしちゃいけないとか、生活上の倫理観に支えられている部分はあると思うし、生月の信仰が人々が生きる上で有効な知恵だったのは間違いない。むしろ私にはマンション墓地とか0円葬といった現実を屈託もなく受け入れる日本人の将来の方が、心配なくらいです」

●構成/橋本紀子

●撮影/五十嵐美弥

(週刊ポスト 2018年6.15号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/09/06)