【著者インタビュー】下村敦史『悲願花』

一家心中の生き残りという、重い過去を背負った者同士が出会い、運命が動き出す――。ラストのどんでん返しまで目が離せない、仰天必至の心理ミステリー。著者の下村敦史氏にインタビューしました。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

一家心中の生き残り同士が出会い止まっていた人生が再び動き出す! 乱歩賞作家が描く慟哭ミステリー

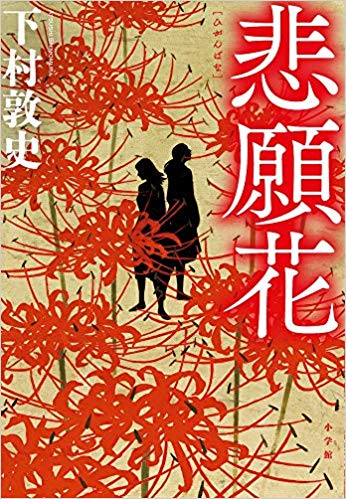

『悲願花』

小学館

1600円+税

装丁/坂野公一+吉田友美(welle design)

装画/水口理恵子

下村敦史

●しもむら・あつし 1981年京都生まれ。2014年『闇に香る嘘』で第60回江戸川乱歩賞を受賞しデビュー。同作は週刊文春ミステリーベスト10第2位となるなど話題に。他に『生還者』『サハラの薔薇』『黙過』等。京都在住。大阪在住の乱歩賞作家・呉勝浩氏とはよく飲む仲。「呉さんの『雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール』も加害者と被害者の話ですし、今後は事前に相談しようと言ってるくらいテーマが被るんです(笑)」。170㌢、82㌔、A型。

人は薄皮一枚で加害者にも被害者にも転びうる存在。善悪を分けるのは危ない

一人は両親が借金苦から自宅に火を放ち、幼い妹や弟まで失った、20代後半の孤独な事務員〈山上幸子〉。

一人は離婚後も育児と仕事に追われ、3人の子供を道連れに発作的に車のアクセルを踏み込んだ、30代のシングルマザー〈坂下雪絵〉。

下村敦史著『悲願花』は、それぞれ〈心中の生き残り〉という重い過去を背負った2人の運命の交錯を描く。ある時、家族の墓を十数年ぶりに訪れた幸子は、別の墓の前で倒れている女性を助けようとして、こう告白される。〈子供たちが眠っているんです〉〈心中しようとして、車で海に飛び込んだんです。あたしだけが―生き残ってしまいました〉

かたや実の親に殺されかけた〈被害者〉、かたや我が子を手にかけた〈加害者〉であり、立場は一見逆だ。が、雪絵の虚ろな目を見て幸子は思う。〈

*

14年度のミステリーランキングを賑わせた乱歩賞受賞作『闇に香る嘘』以来、山岳ミステリーから社会派まで、毎作「未知の領域」に挑んできた下村氏。

「今回も担当編集者が産休から復帰するなり、『下村さん、新作は児童虐待とシングルファーザーの物語でどうですか?』と爆弾を投げてきて、彼女の突然のヘビーな提案に驚きつつも、挑戦してみよう、と。それが細部を詰めるうちに父親が母親になり、一家心中の被害者と加害者の話になっていったのですが、女性を主人公にしたのも、巻末に参考資料がないのも、実は本書が初めて。資料を読み込むと武器にはなる分、どうしても説明的になりがちで、僕の場合は登場人物に憑依して書けた時の方が読者の評判もいい。なので、あえて今回は資料に頼らず、幸子たちの心情に入り込むことに専念してみました」

まず幸子一家の心中前夜を描く序章からして切ない。〈宇宙人顔〉の借金取りに追われ、年中お金のことで揉めていた両親が、なぜかその日は遊園地に行こうと言い出し、好物のソフトクリームもエビフライも好きなだけ食べていいと言う。それまで両親の笑顔見たさに何でも我慢し、いい子でいた幸子はかえって不安になり、その晩、母がくれた

それから十数年。成人し、町工場で働き始めた幸子は、高校時代の友人に誘われた婚活パーティで、ある男性と出会う。外見も物腰も爽やかな〈桐生隆哉〉である。幸子の控えめさがかえって新鮮で癒されるという彼に、彼女は内心で〈心中の生き残りだとしても癒されますか〉と言いたくなりつつも惹かれるが、ある時、彼の部屋で手料理をふるまおうとして思わず固まってしまうのだ。〈キッチンは

幼い頃の火事をいまだ引きずっていることを自覚した彼女は、このままではいけないと、長年遠ざけてきた家族の墓を訪れた矢先、雪絵と遭遇するのである。

心の問題は二元論では解決できない

心中とはいえ、我が子を死に追いやった罪に問われ、5年の刑期を終えた雪絵に、幸子は支援者を

「一見すると幸子は被害者、雪絵や郷田は加害者側にいるわけですが、現実ってそんなに単純じゃないし、僕が最も書きたかったのは、両者の間にそこまで明確な線が引けるのかということ。世の中、100%の善人も悪人も存在しないように、法的には一方だけが加害者として裁かれたとしても、くっきり善悪を分けちゃうのは危ないと思うんですね。

幸子が世間から理想的な被害者像を期待されて苦しむように、特に心の問題は加害者と被害者という二元論では解決できない。また、現実には加害者になりたくないという自己防衛本能や、同情でいいから注目されたいという自己承認欲求から、被害者の座を奪い合う椅子取りゲームが様々なレベルで繰り広げられてもいる。それくらい人は薄皮一枚で加害者にも被害者にも転びうる危うい存在だと、幸子にしても自分がそうなって初めて気づくんですよね」

いつ何時でも起こりうる加害者と被害者の逆転劇や、同じ被害者でも心情は人によって違うことなど、2人の邂逅は報道等では見過ごしがちな個々のドラマを浮き彫りにしてゆく。ましてやこれは仰天必至の心理ミステリーでもあり、その後の展開については詳述を避けるが、幸子や雪絵がたどり着く境地は、人間の弱さだけでなく、強さや優しさもまた感じさせる。

「復讐心がその人を本当に救うかというと違う気もするし、かといって憎しみは憎しみを生むだけだなんて言われても、渦中の当事者には綺麗事にしか聞こえない。そうした報道や第三者からは見えにくい人間心理の綾そのものが、本書ではどんでん返しにもテーマにもなっていて、人間が少しは書けたかなあと、密かに自負してはいるんです」

ちなみに2人が出会った時、墓地に咲いていた彼岸花は別名〈捨て子花〉とも呼ばれ、花言葉は〈諦め〉そして〈悲しい思い出〉だ。が、人はその諦念や過去を乗り越えて生き直すこともでき、一度は復讐を悲願とした幸子の変化は、下村作品らしい人間肯定の光をも宿す。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2019年1.11号より)

初出:P+D MAGAZINE(2019/05/03)