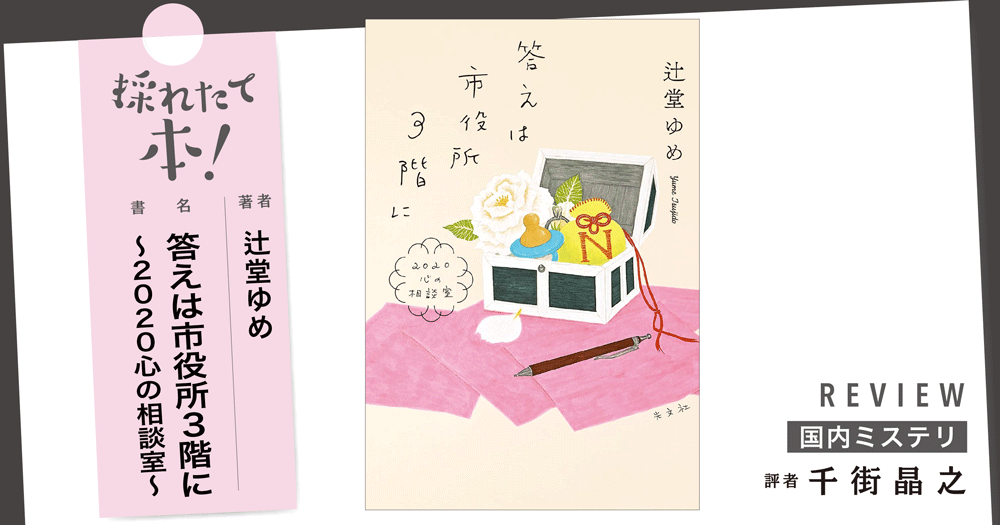

採れたて本!【国内ミステリ#08】

トリッキーな謎解きと、社会派的な志向とを両立させた書き手の活躍が目立っている。天祢涼や下村敦史らがその代表格だが、無戸籍者の問題を扱った『トリカゴ』で第二十四回大藪春彦賞を受賞した辻堂ゆめの作風からも、このところ社会問題への眼差しが強く感じられるようになっている。最新作『答えは市役所3階に〜2020心の相談室〜』も、その系列に属するミステリだ。

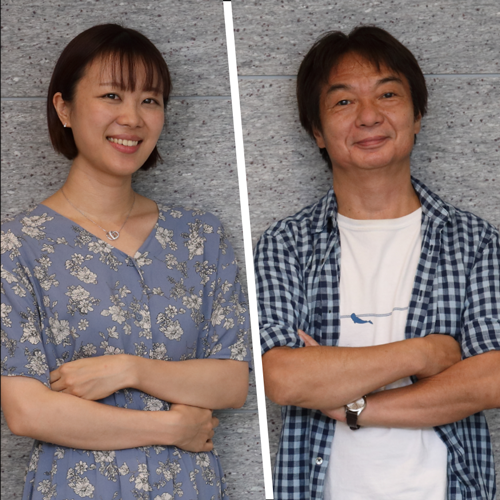

「これは、二〇二〇年のどこかにいた、誰かの物語。」という文章から始まる本書の舞台は、立倉市という、日本全国どこにでもありそうな町。コロナ禍による心の不調や悩みなどを抱えた市民に対応するため、市役所の三階に『2020こころの相談室』というコーナーが開設された。市民たちの相談に応じるのは、臨床心理士の晴川あかり、認定心理士の正木昭三の二人。本書は、この相談室を訪れた五人の男女を主人公とする連作短篇集である。

五人の相談者は性別も年齢も職業もバラバラだが、コロナ禍のせいで人生設計が狂ってしまったという共通点を持っている。例えば、第一話に登場する白戸ゆりは、十七歳の高校三年生。卒業後はブライダル業界に就職するという希望を持っていたが、その予定が狂い、三年間頑張ってきた部活動もコロナによって滅茶苦茶にされた。絶望的な気分の中、たまたまチラシで『2020こころの相談室』の存在を知った彼女は、晴川に自分の境遇を打ち明ける。

他にも、婚約者に別れを告げられた、子供を産んだのに夫が帰ってこなくなった……などの相談があり、晴川と正木はそれらと丁寧に向かい合う。今や、かつての日常とは異なる「新しい日常」の中で、何に気をつけ、どのように過ごすべきかを皆が手探りで学びつつあるけれども、コロナ禍が始まったばかりの二〇二〇年には、見えないウイルスの恐怖にどう対処すべきかが見通せず、ただひたすら不安だけが重苦しく垂れ込めていた。本書は、そんな近過去を「そういえばこういうこともあった」と読者に想起させるトピックの選び方が絶妙である。

しかし、本書のミステリとしての妙味はその先にこそある。相談者の悩みが一件落着した後、晴川は彼らの何気ない発言を注意深く読み解き、悩みの背景にどんな事情があったかを推理して正木に語るのだ。どのエピソードも伏線の張り方の巧妙さと結末の意外性が際立っており、特に二〇二〇年が舞台でなければ成立しない第三話の真相には心底驚かされた。世相と謎解きを融合させた、著者の社会派路線の新たな傑作と言える。

〈「STORY BOX」2023年4月号掲載〉