『鳩の撃退法』が映画化・佐藤正午おすすめ作品4選

2017年『月の満ち欠け』で第157回直木賞を受賞した佐藤正午は、ミステリーや恋愛小説で知られる作家です。2021年には『鳩の撃退法』が映画化され話題になりました。今回は、そんな佐藤正午のおすすめの作品4選を紹介します。

『鳩の撃退法』――小説は現実を先取りするのか? たくらみに満ちたメタフィクション

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094064869/

主人公は、元小説家の津田伸一。かつては直木賞も受賞した実力派でしたが、あるトラブルから廃業に追い込まれ、今は地方都市でデリヘルの運転手をしています。ある日、地元住人・

しかし、津田の知人・古本屋店主の

“ひとに読んでもらえない小説を書く意味はあるか?”

“だれにも読まれない小説は、紙くずも同然だからな”

“津田伸一が小説を書こうと書くまいと、わしの人生にはなんの関係もないからな。わしだけじゃなく、だれの人生とも関係ないからな”

と辛辣です。それでも、一度小説を書く味を占めた津田は、書かざるを得ないのでした。本作は、津田がこれから書こうとしている小説に、自らが主人公として登場するという、フィクションと現実が混ざった構成になっています。

失踪事件後、房州は、津田への形見として3403枚の1万円札を残して死にます。そのうちたまたま使った1枚が偽札だったことから裏組織の人間に疑われ、東京へ逃げた津田。

津田は、ある晩都内のバーにて、執筆中の小説の展開について、旧知の編集者たちと話し合います。創作の中では、「秀吉はいまだ存命で、例えば今夜このバーに現れる」というのはどうか。折しもその時、津田は、小説内現在で、バーにいる男性が秀吉に酷似していることに気づきます。

今夜、たったいま本物の幸地秀吉が現れたのだ。彼は生きていたのだ。おそらく神隠しにあった家族全員で、この東京のどこかに暮らしているのだ。きっとそうだ。やっぱり生きていたのだ。やっぱり、と僕は自分の予言が具現したかのごとく胸につぶやき、それから、しばし間を置いて、やっぱり? と自分がつぶやいたことばにひっかかった。やっぱりとはどういう意味だ? 最初から、むこうで神隠し事件が起きたときから、こうなることが僕にはわかっていたという意味か。いや、そうじゃないんだ。まえもって小説に書いておいたように、という意味なんだ。自分が書き溜めた原稿の筋書きどおり、やっぱり幸地秀吉は生きていたと言いたいんだ。現実が、小説を裏書きしている、と。

だがそれでは順番が逆だろう。

いや、あながち逆でもないのか。現実が小説のうしろを追いかけることはままあるのか。事実を曲げて書いた小説が、つまり現実から遠ざかろうとしたストーリーが、一周して現実の先へと出てしまう。気がつくと、うしろから現実が抜き返そうと追って来る。

読み進めるうちに、今ここに書かれていることは、小説内の現実なのか、それとも津田の創作なのか、虚実が

“そこは小説家だ、うまいこと書いてみせる。読んでいるあいだ不自然を感じさせない。ここと地続きの世界がそこにある。おれは思うんだ、小説はことばのトリックだな。ない世界をあるとみせるトリックだな”

津田がバーで見かけた男性は、果たして秀吉なのか。秀吉の妻が妊娠している子の父親は誰か。タイトルにもなった偽札の隠語を指す「鳩」は、いつ誰の手によって放たれ、どのような経緯で津田の元に舞い降りたのか。また、残りの3402枚も「鳩」なのか。さらに、失踪事件と「鳩」には、何か因果関係が潜んでいるのか――。読者は、津田のトリックにはまって、虚実皮膜の迷宮に引きこまれること必至でしょう。

『アンダーリポート/ブルー』――完全犯罪に見せかけるための“交換殺人”。15年前闇に葬られた事件が再び動き出す

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094062092/

本作の語り手「私」は、地方の検察事務官・

“警察の聴取に対して私はある出来事を包み隠さず話している。たったひとつの事実を除いて。(中略)15年間、私はその事実を記憶の物語の頁のあいだに眠らせていた。私は匂いのことをあのとき誰にも打ち明けなかった”

殺害現場に漂っていた残り香は、当時「私」が交際していた女性・千野美由起の叔母、旭真理子が好んで付けていた香水の匂いと同じでした。真理子は、事件の前、美由起と共に「私」のマンションを訪ねており、その際悦子とも会っていました。しかし、真理子と賢一に面識はなく、都内在住の真理子が、事件当夜、地方にいるはずがない。そのような理由から、「私」はその「匂いのこと」を長年お蔵入りにしていたのです。ところが、「私」は、ちあきと出会い、ひょんな話を告白されます。父・賢一の殺害事件のひと月ほど前、母・悦子と2人で東京に旅行したこと。電車の中で親切なお姉さんと出会って旅を共にし、手袋をもらったこと。悦子は、その事実を頑なに否定しており、全て幼かったちあきの思い違いだと言い張っていること。

“記憶のトリックよ。時が経てば、ある部分が誇張されて実際には見えないものまで見たように思い込んだり、逆に実際に見たはずのものが抜け落ちたりもする。記憶に頼り過ぎると真実から遠ざかってしまう”

しかし、ちあきは、今も手袋を手元に持っています。「私」は、そのお姉さんは真理子ではないかと疑い、ある仮説を立てます。

“たとえば旅行中の電車の中とか。言葉を交わすうちにおたがいの身の上話になる。ふたりとも、身近な人間のなかに殺してしまいたいと思うくらいの邪魔者がいる。でも、自分の手で本当に殺せるわけじゃない。じゃあ、試しに、こういうアイデアはどうだろう、とひとりが提案する。この私があなたにとっての邪魔者を始末するから、かわりにあなたは私にとっての邪魔者を始末してくれませんか。あなたと私は電車に乗り合わせただけの他人どうしだから、つながりは皆無だし、あなたの身近な人間が殺されても私に疑いがかかる恐れはありません、だって私にはその人を殺す動機がないんだから。あなたのほうも、当日のアリバイさえ用意できれば疑われない。逆のケースもまったく同じで、私の身近な人間が殺されたとしても、あなたに容疑がかかる心配はない。私の家族も友人たちも、全員が誰もあなたの存在じだい知らないんだから”

当時、真理子は不倫相手への不満を「私」に語っています。とすれば、悦子の夫・賢一を真理子が代理で殺害し、お返しに、真理子の不倫相手を悦子が殺害したのではないか、利害が一致した2人が口を閉ざしてさえいれば真相は闇の中という、突飛な推理を展開します。「私」が立てた、荒唐無稽な仮説は、果たして実証されるでしょうか。

『夏の情婦』――恋愛の甘酸っぱさや倦怠感を、瑞々しい文章で描いた初期の短編集

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094064222/

表題作「夏の情婦」の主人公「ぼく」は、20代後半。アンニュイな性格で定職に就かず、今夏は塾講師をして糊口をしのいでいます。小学生の「蟻はどちらの足から歩き始めるか?」といった質問に答える傍ら、バッティングセンターで知り合った女性と、彼女の一人暮らしの部屋で半ば行きずりの逢瀬を重ねています。その様子を見咎めた彼女の大家である伯母は、ある日、姪に詰問します。

“どういう関係かと問われたとき咄嗟に彼女の頭に浮かんだのは、情婦、という言葉だったそうである。その言葉が浮かんだとたんに、彼女はうつ向いたきり涙をこらえるばかりで何も答えられなくなったそうだ。ためしに情婦を辞書で引くと、いろおんな、とだけあった。そう考えると、情婦という言葉くらいぼくに対する彼女の立場を端的に、しかも十分に説明するものは他にないような気がする。(中略)ぼくは彼女の言葉の選び方に感心した。その通りだと思った。いま考えてみると、ひょっとしたら彼女はちょうど週刊誌か何かで情婦という言葉を眼にしていて、それがふっと口にのぼったのかとも疑えるけれど。ともかく、彼女は今年の夏、ぼくの情婦だった。そういうことになる。そしてそうなると、彼女はぼくの情婦であることに我慢できない”

「恋人」なのか「情婦」なのか。例えば、「友人」と「知人」の境目が曖昧なように、そもそも人と人との関係に明確な名前付けなどできないものかもしれませんが、いったん「情婦」という言葉で規定されたしまった2人の関係は、夏の終わりの気怠さとともに終焉に向かうのです。

他に、ネクタイの結び方が覚えられなない若き日の「ぼく」に初めてネクタイをプレゼントしてくれた年上の女性を回想する「二十歳」など、5編の短編を収録しています。

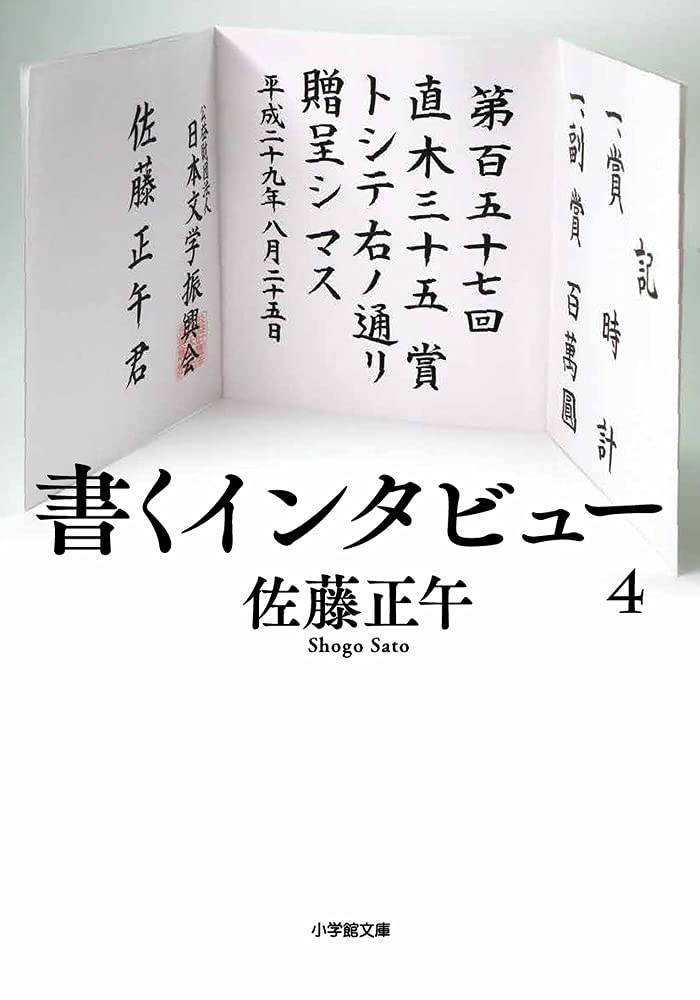

『書くインタビュー4』――書き言葉だからこそ実現した、細やかなニュアンスまでくみ取った文学問答

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4094070621/

作家の創作秘話、直木賞受賞前後、文士たちとの交友録などを、対話形式のインタビューではなく、メールでの往復書簡形式でやりとりした『書くインタビュー』のシリーズ4作目です。

『月の満ち欠け』が刊行された2017年。インタビュアーは、かつて佐藤正午が第7回すばる文学賞を受賞してデビューしたとき選考委員だった吉行淳之介と、安岡章太郎が今も存命で、飲み屋で出くわしたらどんなやり取りになるか? と質問します。それに対して、デビュー作を安岡章太郎に「原稿用紙の無駄遣い」と批評されたこと、デビュー以来30年近く、故郷・佐世保で、文壇の付き合いをせずに独りこつこつ小説を書いて来た自身を、「文学上の引きこもり」などと述べたうえで、

“面白かったなあ、と吉行淳之介がお世辞を言う(言うか?)、面白かったけど、たださ、と安岡章太郎が辛辣なことを言いかける(言うだろうな)、すると僕はね、たぶんこんな感じで喋ると思う。

「そういうのはいいから、ほら、吉行くんジュンサイ頼みなよ、ここのジュンサイ美味 いんだよ、安岡くんはなんにする? 実はね、ふたりに訊いてみたいことがあって、印税率のことなんだけど」

「印税率なんて、どうでもいいと思わんかね」

「安岡くんはそう言うけどさ、作家にとって大事な問題だよ、生活かかってるんだよ(中略)、ああ吉行くん、なにやってるの、従業員のおしりなんか触っちゃだめだよ、ここそういう店じゃないから。もうなんだかなあ、安岡くんも、吉行くんも相変わらずだなあ」”

と、遊び心たっぷりに答えています。

他に、取材でカメラマンに、文豪風のポーズを取らされたときの話、直木賞作家となった今でもサイン会などで小説家らしい振る舞いを求められることにいまだ慣れないことなど、ファン垂涎のエピソードが満載です。

話し言葉でのインタビューでは、大雑把にしか受け取ってもらえず、もどかしい思いをするという著者。本作は、書き言葉だからこそなしえたロングインタビューとなっています。

おわりに

ストーリーの面白さもさることながら、その卓抜した語り方や言葉選びのセンスで知られる佐藤正午。前出の『書くインタビュー4』では、「僕が書こうとしているのはあらすじではなくて小説なんだ」と述べていることから伺えるように、「何を」書くかと同時に、「いかに」書くかにこだわりを持つ作家といえるでしょう。「小説巧者」佐藤正午の作品に、魅了されてみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2021/11/25)