本が好きなら装幀も好き?表紙デザインの歴史を知ろう

「装幀(装丁)」とは、表紙や帯、ページレイアウトから紙質の選択に至るまで、「本のデザイン」にまつわる一連の工程のことを指します。今回は、長い装幀の歴史に影響を与えた数々の技術革新や、21世紀の装幀文化におけるトレンドまで、一挙に解説します!

私たちが本と最初に出会う要素の1つ、装幀。書店や図書館で装幀に惹かれ、思わず本を手に取った経験がある人もいるのではないでしょうか。

この装幀について、世界で唯一の国際的なコンクールが1963年よりドイツで開催されています。その名も「世界で最も美しい本コンクール」。このコンクールには「造本装幀コンクール」で選ばれた、日本を代表する作品も多数応募されており、世界的に見ても本の装幀は現在でも大きな注目を集めています。

当初、装幀とは、ページを順序良く並べ、ばらばらになってしまうのを防ぐためのものでした。しかし、時代を経るにつれ、装幀には書物の保存以外の目的も加わることとなります。今回はそんな装幀の世界に変化をもたらした技術革新の歴史、更に、日本を代表する文豪と装幀との密接な関わりについて紐解いてみましょう。

装幀の歴史

書物の形態が、今日見られるような形の「本」となったのは、紀元後の早い時期とされています。それまでは、本といえば両手で持たなければ読めない「巻物」でしたが、紙葉を重ね合わせて閉じる冊子は保管がしやすい、持ち歩きに便利という点だけでなく、表裏両面に文字を書くことができる点で優れていたのです。古代ローマで発明された冊子は、聖書をきっかけに各地に広まっていくこととなります。

長らくキリスト教圏の人々が聖書に対して抱いている敬意は、金銀や宝石、象牙で装幀に飾り付けを施すなど、装飾的な形で表されていました。しかし、15世紀、ヨハン・グーテンベルクが活版印刷を用いて聖書の印刷に挑んだことにより、このような聖書の崇高な装いは大きく変化することになります。当時、聖書は僧侶たちによって書き写すのが基本でしたが、このグーテンベルクの挑戦により、それまでは貴重品であった本を容易に安く生産できるようになりました。活版印刷は羅針盤、火薬と共にルネサンス期の三大発明と言われるほど、大きな革命だったのです。

活版印刷の発明から紙製の本が大量印刷されたことに伴い、大衆化した本を「自分だけの1冊」にするため、所有者の個性を強調することが求められていたという背景もあり、装幀の文化は更に活発になっていきます。やがて贅沢を嫌うプロテスタントの国々では華やかな製本は廃れてしまいますが、フランスだけは別でした。

グーテンベルクの発明で製本・印刷・出版の境界線が曖昧になったことを危惧したルイ14世は17世紀末、「印刷業者と装幀業者は兼業してはならない」という法律を定めます。この法律で製本する権利を失った印刷業者は、細い糸で綴じただけの「仮綴じ本」の状態で出版せざるを得ませんでした。しかしこの時、味気無く、保存状態も悪い仮綴じ本を購入した人からの依頼で装幀を行う職人が生まれました。その職人はフランス語で「製本工芸」の意味を持つ「ルリユール」と呼ばれ、ルリユールが装幀した美しい本は、印刷技術の革新を経て社会的地位を誇示するための道具となっていきます。

数こそ少なくなったものの、ルリユールはフランスで今なお存在している職業です。本を保存する手段にしか過ぎなかった装幀が、グーテンベルクのもたらした技術革命を経て次第に美を追求するための技能へと発展し、現在にまで受け継がれているのです。

ペーパーバックの歴史

18世紀まで、本の表紙は硬いカバーで覆われた「ハードカバー」のみでした。しかし製紙工業と印刷技術の発展から、19世紀に、布や厚紙を使用していない、紙だけで作られたペーパーバックが登場します。ペーパーバックは紙で出来ているため大量生産が可能であり、軽くて携帯しやすく、価格も安いことから大ブームに発展。1930年代にはハンブルグのアルバトロス社、イギリスのペンギンブックス、アメリカのポケット・ブックス社などが設立され、「ペーパーバック革命」と呼ばれるほどでした。

特にアメリカでは第二次世界大戦で兵士たちが持参したこともあり、ペーパーバックは飛ぶように売れました。また、イギリスのペンギンブックスは6ペンスという安さで、新聞店や百貨店など、書店以外の場所でも広く売られたことから爆発的な人気を獲得します。

1960年代には、ビートルズもこのペーパーバックを題材に、小説家志望の男が「ペーパーバックで作品を出版したい」と手紙で訴える「Paperback Writer」という楽曲を作っています。なんでも作曲者であるポール・マッカートニーのバンド加入前の夢が「ペーパーバック作家」だったとか。

純文学作品の場合、ハードカバーで出版されてしばらく経ってからペーパーバック化されるのがセオリーですが、ペーパーバックは若手大衆作家への登竜門としても通用していたのですね。

装幀は「絵における額縁みたいなもの」?日本文学と装幀の関係

日本における本も、最初は巻物と同じ形態でした。ただ、西洋と異なり、紙の時代でもしばらくは巻物のままだったと言われています。次第に、巻物を1ページ分の大きさに折りたたみ、前後に表紙を付けた「折本」が生まれました。この折本から更にのりを付けて綴じる方法に移り変わったものの、虫害で本が傷むという問題を解決するために、糸で綴じた「冊子」が考え出されました。「草子」という言葉はこの「冊子」がなまったものとも言われています。

日本の本は明治維新をきっかけに、木版印刷から活版印刷、和紙から洋紙で作られるようになりました。この時、早くから装幀にこだわった文豪として、尾崎紅葉が挙げられます。紅葉は出版社である春陽堂の主人と共に造書に対して意匠を凝らし、カバーから口絵に至るまで、一作品ごとに違うテイストを持った装幀を用いていたのです。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/B00IUJZDNC

(画像は近代文学館による『精選 名著復刻全集 金色夜叉』)

詩人の室生犀星もまた、著書「残雪」では版ごとに装幀を変えるなど、装幀に強いこだわりを持っていました。そのこだわりは、随筆『天馬の脚』のなかで次のように述べていることからもうかがえます。

装幀は実に著書の品格と書物そのものの生命の鼓動を表現し、象徴するものである。しかも、著者こそもっともよくその書物の内容と香味とを知るものであるから、書籍の刊行によって物質的利益と、低級な売名を欲する者でない限り、言葉を変えていえば、真に自己の研究と芸術を世に問うものならば、著者こそ自著の装幀者とならねばならない。本の一冊も著そうとする人で自分で、自分の本を装幀出来ぬような者はその資格がない。

『定本 庄司淺水著作集 書誌編 大七巻 装幀の歴史』より引用

2016年4月に実写映画化も公開された「蜜のあわれ」の初版の表紙には金魚の魚拓が用いられています。この表紙を手がけた栃折久美子は、後にベルギーでルリユールの技術を学び、日本に技術を広めているため、日本の装幀に大きな功績を残したといっても過言ではありません。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/B000JARMUW

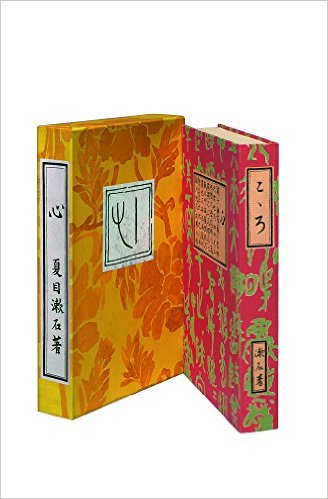

自ら装幀も手がけた文豪といえば、夏目漱石も忘れてはなりません。漱石は『こころ』の序文において、このように語っています。

装幀の事は今迄専門家にばかり依頼してゐたのだが、今度はふとした動機から自分で遣つて見る気になつて、箱、表紙、見返し、扉及び奥附の模様及び題字、朱印、検印ともに、悉〔ことごと〕く自分で考案して自分で描いた。

元々「高くて売れなくてもいいから立派に」と門弟に手紙で伝えるなど、装幀に関してこだわりを持っていた漱石は、『こころ』だけでなく最後の随筆となった『硝子戸の中』においても自ら装幀を手がけています。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4000091425

他にも日本近代詩を代表する詩人、萩原朔太郎が装幀について「絵に於ける額縁みたいなもの」と述べていますが、作家は自分の書き上げた作品が本として出版され、流通することを一番の目標にしている人たち。装幀は、作家自身が丹精こめて書き上げた作品の魅力を引き立てるために不可欠なものとして考えられていたのですね。

現代の装幀文化

現代では電子書籍が登場したことにより、紙媒体の装幀が持つ付加価値は各出版社にとって再び重要な要素になりました。

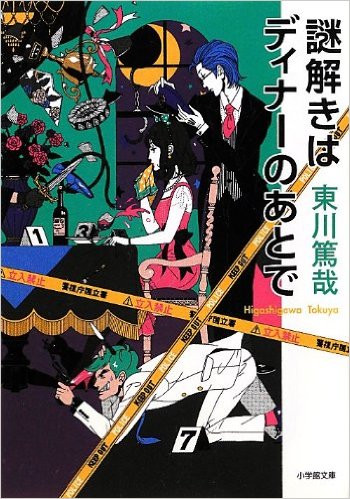

特に、ASIAN KUNG-FU GENERATIONのCDジャケットなどでも知られるイラストレーター、中村佑介さんが表紙の作画を担当した『謎解きはディナーのあとで』(小学館)の爆発的なヒット以降、人気イラストレーターを起用したブックデザインが巷に溢れるようになったのは皆さんもお気付きの変化であるはず。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4094087575

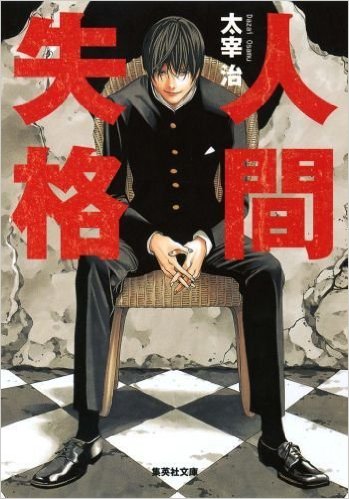

それ以前にも、過去の名作小説の表紙として人気漫画家のイラストを用いてリニューアル販売するという集英社文庫の取り組みが話題になりました。その第一弾となった、『デスノート』で人気の小畑健さんが表紙を担当した太宰治の『人間失格』が、発売から1ヶ月で7万5千部の売れ行きを見せるなど、現代においても装幀がいかに消費者の購買傾向に紐付いているのかが分かる事例と言えるでしょう。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4087520013

それでは「キャラ絵」「萌え絵」だけが近年のトレンドかといえば、決してそうではありません。マイケル・サンデル教授の『これからの「正義」の話をしよう』などを手がけ、近年引っ張りだこの装幀家、水戸部 功さんの装幀デザインには、文字だけのレイアウトが生む独特のリズム感が宿っています。

「ただの文字組じゃん」と思うなかれ。読者にしてみれば表紙は内容を読む前にまず目につく、0ページ目のコンテンツだということを思い出してみてください。禁欲的なまでに無駄を削いだデザインだからこそ、「紙」という媒体が持つユニークな物質感を通じてタイトルの文字組が浮かび上がり、「この本を手にとって、ページをめくってみたい!」という感情を動かすことになるのです。

出典:http://www.amazon.co.jp/dp/4150503761

その他にも、上質紙を使う、ページ1枚の重量を調節するなど、21世紀の装幀デザインは刻々と進化しています。「視覚」だけでなく「触覚」(ページをめくる手、指)に訴えることもまた、デジタル時代において本の装幀が果たすべき重要な役割であると言えるでしょう。

おわりに

時代の中で何度も技術革新が繰り返され、新しい美しさが追求されることによって、本の装幀は読書の興味を起こさせるうえでなくてはならないものになりました。今も昔も、まず読者が手に取らなければ、本と人との出会いは始まりません。

そんな読者との偶然の出会いを作り出す「装幀」の世界。これからは本の中身だけでなく、外側まで味わい尽くしてみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2016/06/30)