久間十義の“憧れの小説家だった”中上健次

1990年当時、三島由紀夫賞選考委員だった中上健次が激賞したのが、久間十義の作品『世紀末鯨鯢(げいげい)記』。この作品は見事に第3回三島由紀夫賞を受賞。久間はこの後、人気作家の道を歩んでいきます。選評で「才能と努力と意志の証明」と評した中上への”熱い思い”を今、改めて久間十義氏が語ります。

第3回三島賞選考で

その選評で中上は

「『世紀末鯨鯢記』難解な小説の印象は語り手の幾様もの分裂という設定をわく組にしたせいだが、普通なら致命傷になりかねない物を、手抜きせず一つ一つに丁寧に筆を使っているので、作者の想像力と読者の想像力がのびやかに広げられ、白鯨が大きな力となって現れてくる。

氷に閉ざされた鯨の条りはぞくぞくするような小説を読む楽しみにとらわれるし、反捕鯨団体を救出するという条りに見る作劇のうまさは、大型新鋭としての実力の証明である」

(平成2年7月「新潮」より)

と、その作品を高評価しました。

結果、同作品は満票を獲得し、見事に第3回三島由紀夫賞を受賞しました。

久間氏は、中上が芥川賞を受賞する前から、その作品に傾倒し、“憧れの小説家”だったとのこと。そんな中上との直接の交流、思い出、そして「中上文学」について、久間氏が熱く語ります。

▼関連記事はこちら

(10)松浦理英子 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-matsuurarieko/

(9)大塚英志 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-ootsuka/

(8)中森明夫 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-nakamori/

(7)モブ・ノリオ https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-mob/

(6)小野正嗣 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-ono/

(5)星野智幸 https://shosetsu-maru.com/essay/hoshino-nakagami/

(4)島田雅彦 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-shimada/

(3)青山真治 https://shosetsu-maru.com/essay/aoyama-shinji/

(2)村田沙耶香 https://shosetsu-maru.com/essay/murata-sayaka/

(1)佐藤友哉 https://shosetsu-maru.com/essay/nakagami-sato/

料理をする中上のプライベートショット

中上文学の神髄を語る(11)

「オマージュとしての短編」

久間十義

私が中上さんに初めてお会いしたのは1990年の春。三島賞受賞を知らされた後、編集者に連れられて訪ねた新宿の「風紋」でだった。そこに選考委員の中上さんが現れ、会話をかわす緊張に浴した。緊張、と書いたが後述する理由もあって、本当にものすごい緊張だった。どのくらいの間、言葉をやりとりしていたのか、ふと気がつくと中上さんが私に尋ねていた。

「高澤秀次って知っている?」

「大学の同級生で、仲間です」

と答えたが、中上さんはそれをどう取ったのか、ふいに柔和な顔つきになって言った。

「彼、俺の映画を撮りたい、なんて言うんだよね……」

含羞に満ちた微笑みというのは、ああいうのを言うのだろう。慮りというか、優しさが滲み出た言葉に聞こえた。女性の近親者に囲まれて育った者にときどき見かけられる、繊細な感情の起伏のようなものを感じた。

じっさい知ってみると、中上さんには女性的な呼吸ともいうべき懐の深さがあった。その後、例えばパーティでお会いした折などは、気後れする私をすすんで初対面の誰それに紹介してくれて、まごつくことのないよう終始気を配ってもらった。書き始めて数年の私の目には、その姿は一種の守護天使のようにも映った、などと言えばちょっと大袈裟かもしれないが。

そんなあれこれの中上さんの思い出を、亡くなった立松和平さんにあるとき話したことがある。すると立松さんは何時になく真剣な顔つきになって「中上はそういう人なんだよなぁ。でも初めのうちはそうでも、いつか必ず衝突する時が来る。久間くんはそんな目に合う前に中上が死んでしまったんだな。良かったと言うべきか、そうでなく残念なことをしたというべきか……」

と中上さんに対する、愛情のこもった反応がかえってきた。私が中上さんや立松さんについて考えるとき、いつも思い出してしまうエピソードだ。

さて、ここまでは実際の生身の中上さんの思い出だが、そうではなく、一読者として作家・中上健次について知ったのは70年代の前半から中頃にかけて。まだ彼が芥川賞を取る前で、やはりここでも高澤秀次が絡んでいる。「すごい作家だぞ」とため息混じりに言う高澤に勧められて、単行本になった『十九歳の地図』や『鳩どもの家』、その他文芸誌に載った短編を読んでびっくりしたのだ。

中上さんの小説は、主人公がときに荒ぶって冷藏庫を力まかせに投げ捨てるかと思えば、ホステスになった中卒のお姉さんをして「つらい、かなしてす」と手紙に綴らせる。そしてその姉にもらったお金を、「キタナイ金だからキレイに使いたかった。いや、キタナイ金だから、キタナク使いたかった、いや、キレイな金だからキレイに使いたかった」と主人公に叫ばせる。

一読、声も出なくなった。しかも一時期、作者は羽田で働きフォークリフトを運転していたが、休み時間には便器を天板にして原稿を書いていた、と聞き及んで、ますますこれは只者ではないと感じた。加えて、これは記憶の時系列が混線しているのだが、柄谷行人と中上健次が三田文学の編集室で遠藤周作に会ったとき、平気でお茶菓子に手をつける柄谷さんの大胆さに中上さんが小さく嫉妬したとか……、そんな意味の文章を読んで、中上健次は私の意中の作家になった。

敬愛すべきこの中上健次という作家に対して、自分はどう報いるべきなのか? 何が出来るのか? 最初に思い浮かんだのは、とにかく中上健次の手に入る小説を全部読んで、その上で『中上健次小論』のようなものを書いてみたい、ということだった。その心づもりを高校の同級生の外岡秀俊に告げたのを、昨日のことのように思い出す。(外岡は76年にベストセラーになった文藝賞受賞作『北帰行』の作者。私が小説を書いて、同じ文藝賞の佳作に潜り込んだのは『北帰行』から10年以上たった87年のことだ)。

そして90年。中上さんに初めてお会いしたとき、おそらく外岡がそう伝えていたのだろう、中上さんは私が以前に『中上健次小論』を書こうと試みていたことを知っていた。あるいは今や中上文学の最大の理解者として知られる高澤秀次が、そのようなことを彼に洩らしていたのかも知れない。あのとき、ひたすら緊張しながら、一方で未だに書かれていない私の『中上小論』に忸怩たる思い抱えながら、私は憧れの小説家と言葉をかわす喜びを噛み締めたのだった。

中上健次小論を書く。ーーこの思いを果たせずに、あれから時は流れ、中上さんが亡くなり、また重たく時間が過ぎた。中上さんに対するオマージュを評論の形ではなく、小説で書こうと思いたったのは、世紀が変わろうとしている99年から2000年の頃だった。

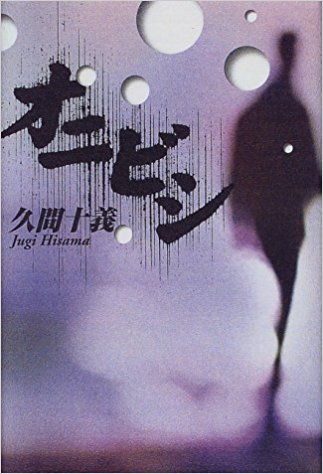

『オニビシ』という私の唯一の短編集に収めたそれは、題して『姉弟ーー「カンナカムイの翼」異聞』。中上健次の『千年の愉楽』には”オリュウのオバ”という素晴らしい語り手が登場するが、その顰みに倣ってこの短編集にもアイヌの老婆”美沙子フチ”を狂言回しとして登場させた。私の生まれ故郷の北海道の河口の町は、日高山脈から切り出した木材(丸太)を河口に集めて、それを貨車で積み出すことが行われていた。私の少年期の記憶はこの丸太の山とともにあるが、その丸太の切り出し・運搬のために紀州から来たキンマヒキ”尾鷲の達男”を物語に配し、美沙子フチの住む水害住宅でのひと夏を綴ってみたのだ。

自作を語るほど恥ずかしいことはない。だがほぼ20年前、これを書き終えて、ホッとしたのはハッキリ覚えている。個人的な感傷かも知れないが、返すことなど到底できぬ中上さんの文学的な恩に対して、少しでも報いることができたような気持ちになったからである。いま、私たちは文学という物語の暮れ方に棲んでいるが、中上さんが語り、紡いだ「土のコード」は依然したたかに存在する。中上さんを思うとき、しかし、もうそのコードで演奏できず、物語を奏でられにくくなった私たちを意識して、しばし瞑目する自分がいる。

久間 十義

Jugi Hisama

1953生まれ。北海道出身。早稲田大学文学部仏文科卒。小説家。

1987年、「マネーゲーム」で文藝賞佳作入選しデビュー。ポストモダン文学の旗手として注目を集める。1990年、『世紀末鯨鯢記』で第3回三島由紀夫賞受賞。主な著作に『刑事たちの夏』『ダブルフェイス』『聖(セント)ジェームズ病院』『生存確率―バイタルサインあり―』などがある。

おわりに

久間十義さんが果たせなかった『中上健次小論』。それを読むことができないのは残念ですが、久間氏の著作『姉弟ーー「カンナカムイの翼」異聞』から、中上の『千年の愉楽』のオマージュ作品として、久間氏の中上文学への憧憬を感じ取ることができます。

久間氏のエッセイが収録された中上健次 電子全集20『全対話集 II』は、石原慎太郎、村上龍、吉本隆明、唐十郎、坂本龍一、北野武など、文学者、女優、アーティスト、音楽家……と実に97編もの対談&座談が収録された中上健次ファン垂涎の1巻です。

『姉弟ーー「カンナカムイの翼」異聞』が収録された短編集『オニビシ』

中上健次 電子全集20『全対話集 II』

数多くの対談をこなした作家・中上健次。文学者、女優、アーティスト、音楽家……、96の“危険”な対談&座談を完全収録。

1980年までに編年体の「全対話」を2冊刊行した中上健次は、数多くの対談をこなした作家として知られ、徹底的に時代と相渉る作家の試行錯誤の跡そのものであった。

文学者だけではなく、ある時は女優と、ある時はアーティストと、またある時は音楽家と作家は飽くことなく語り続けた。そこには、外交辞令のかけらもない。

中上的な愛嬌とサービス精神に対話者は瞬く間に打ち解け、中上の発するオーラの圏内に引き込まれてしまう。それは、石原慎太郎だろうと、蓮實重彦だろうと同じである。

80年代文学論から風土論、安吾論、セリーヌ論まで、中上の射程はどこまでも延びてゆく。黒田征太郎を相手に、「俺がいちばん危険だ」と語るこの物騒な作家は、だが誰よりもデリケートな感性を、そこかしこで披瀝もしている。高橋三千綱に対して「お前の小説を読んでると、こいつはやっぱり戦争がほしいんだなっていう感じがする」と語るとき、彼は「戦争を知らない子供たち」の一人として、その世代意識の死角を鋭く突いていたのだ。

だから、放たれた矢が自身に返って来ることを作家が意識しなかったはずはなかった。やはりどこまでも中上は、危険な男なのである。

初出:P+D MAGAZINE(2017/11/30)