辻堂ゆめ「辻堂ホームズ子育て事件簿」第16回「編集者さんの産休・育休」

「育休」を取得した夫。

実際は心理的負担が大きくて…。

実はこの編集者さん、出産の前後に数週間ずつお休みした後は、いわゆる育休は取らずに、在宅勤務の形でちょっとずつ仕事復帰する予定なのだという。子育てと並行する形になるため、産前までと同じ業務量はこなせないものの、少なくとも私の連載の担当は続投できることになったと、今から半年前に妊娠報告と合わせてご連絡いただいた。

初めは驚いた。私のような作家ならともかく、会社組織に勤めている編集者さんは、どうしても出産に合わせて仕事を1年ほどお休みすることになると思っていたのだ。私がいくらその編集者さんと仕事をしたい、作品を最後まで一緒に完成させたいと望んでも、出版社の方々には通常、異動もあれば転職もあり、そして産休・育休もある。これまでだって、(私の仕事が遅いのがいけないのだけれど、)長編の執筆途中で担当が替わったことが幾度もあった。そのたびに、新たな環境へと旅立つ編集者さんたちを、仕方がないことだと割り切りつつも、内心では寂しく思いながら見送ってきた。

それをこの編集者さんは、一部だけ仕事を続けることにしたのだという。上長や同僚にははじめ、しっかり休むことを勧められたものの、彼女自身の強い意思で、そうさせてもらうことにしたそうだ。

報告メールを読み、一拍遅れて、とても感銘を受けた。出産を挟んで担当を続ける決断をしてくださった編集者さんの思いにも、業務量を最低限に絞って仕事をするという柔軟な選択を許容した編集部の姿勢にも。

というのも、私の夫も、産休・育休のあり方に疑問を投げかけていたのである。

夫は、第2子である息子が生まれた直後に2週間、「産休」を取得した。妻の私が入院していて誰かが娘の面倒を見なければならない時期や、新生児のお世話に手がかかる退院後すぐの時期に、会社を休んで家のことができるのは大変ありがたかったのだけれど、その期間は業務用のPCにログインすることも許されず(なんでも履歴を取られていて、ログインしてメールなどをチェックするとバレてしまうのだとか)、プロジェクトに復帰するときの心理的負担が非常に大きかったのだという。「進捗や近況を把握しておくためにも、最低限の仕事はやらせてほしかった」というような愚痴を、後から何度も言っていた。

祥伝社

東京創元社

\毎月1日更新!/

「辻堂ホームズ子育て事件簿」アーカイヴ

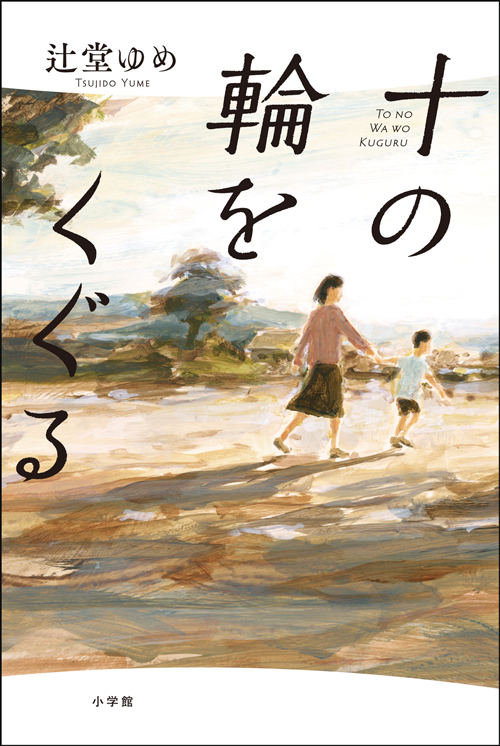

1992年神奈川県生まれ。東京大学卒。第13回「このミステリーがすごい!」大賞優秀賞を受賞し『いなくなった私へ』でデビュー。2021年『十の輪をくぐる』で第42回吉川英治文学新人賞候補、2022年『トリカゴ』で第24回大藪春彦賞を受賞した。他の著作に『コーイチは、高く飛んだ』『悪女の品格』『僕と彼女の左手』『卒業タイムリミット』『あの日の交換日記』など多数。最新刊は『二重らせんのスイッチ』。