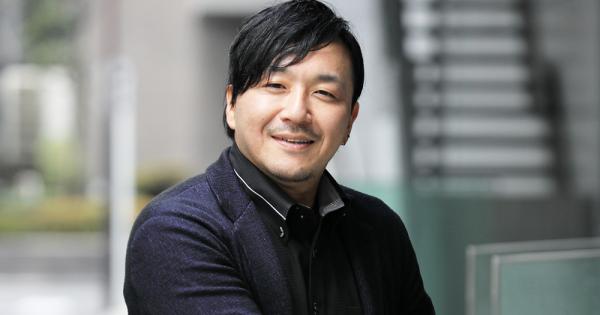

今村翔吾さん『てらこや青義堂 師匠、走る』

デビュー作でもある「羽州ぼろ鳶組」シリーズが大ヒットを記録し、『童の神』が第一六〇回(二〇一八年下半期)直木賞の候補になるなど、今村翔吾は新たな時代小説の書き手として一躍、注目度を高めている。最新刊『てらこや青義堂 師匠、走る』は、作家にとって特別な一作だ。デビュー前のとある職業経験から得た実感やメッセージが、江戸を舞台にした物語のすみずみにちりばめられている。

物語は明和七年(一七七〇年)に始まる。三三歳の坂入十蔵は、かつて「伊賀組始まって以来の鬼才」と称される忍者だった。戦国は終わり泰平の世が訪れた後も公儀隠密として暗躍し、野花を摘むように多数の人間を殺めた。そんな男が、日本橋南松川町に寺子屋「青義堂」を構えたのは五年前のことだ。現在は一二人の筆子(生徒)を抱えるが、他の寺子屋から手には負えないと放逐されたクセ者が揃う。十蔵が心に決めた誓いは、「いかなる子であろうとも見捨てはしない」。子どもたちが持ち込むトラブルに対しても、抜群の身体能力と忍術を駆使して暗躍し、解決へと導いていく──。

着想のきっかけは、寺子屋への興味からだったという。

「デビュー作が明和の大火(明和九年に起きた江戸三大大火の一つ)の話なので、この時代の史料にはかなり当たったんですが、この頃って江戸の文化がピークを迎えると共に、寺子屋の数が一番多かったんです。当時の寺子屋の様子を描いた絵が残っているんですが、面白いんですよ。僕らは子どもの頃に黒板消しを、教室のドアに挟んで先生にいたずらしたじゃないですか。同じようなことを江戸時代の子どもたちもやっていて、先生が驚いている様子を見てゲラゲラ笑っている。人間って二〇〇年前も今も本質は変わらないんだなぁと感じたのが、寺子屋の話を書きたい、書けるんじゃないかと思ったきっかけでした」

貧しい御家人の息子で剣の腕前は達者だが座学はからっきしな鉄之助、激しい浪費癖がある呉服問屋の息子・吉太郎、大工の息子でありながらからくり師の夢を追う源也……。加賀藩士の娘・千織は、花嫁修業のために寺子屋へ通っているはずだが、兵法に傾倒している。

「少年時代に経験した"こういう奴、いたなぁ"という感覚を極端に増幅させて、子どもたちの個性に振り分けていきました。例えば吉太郎のように、僕が小さい頃、なんでもかんでもおごってくれる子がいたんです。あの子の必死さの裏には、お金で寂しさを埋めるみたいな感覚があったんじゃないか。そんな想像を取っ掛かりに、吉太郎と父親との間の確執を描いてみました。千織はいい家に生まれ、男に生まれていたら自分の好きなことができたのに、女の子という性別の問題だけで自由に学問をすることもままならない。この時代ならではの負の側面も、ちゃんと描いておきたかった」

教師と生徒が共に学ぶ関係をエンタメ化する

個性豊かな子どもたちをまとめる教師は、どんな人物がふさわしいか? 子どもたちに講義をし、彼らの未来を育むというイメージからはもっとも遠い存在へと想像力を飛ばして辿り着いたのが、忍者だ。

「寺子屋で行われていることと真逆のことって何だろうと思ったら、人の命を奪う、未来を奪うということだと思ったんです」

元忍者の十蔵は、講義中は教師として毅然とした態度を保っているものの、「自分がこの職に就いていていいのか?」という疑念を胸に抱えている。教師は決して、完璧な存在ではない。人間ならば誰しも持つ「揺れ」を、十蔵は人一倍実感しているのだ。

「十蔵の教師としての魅力は、自分自身が迷っていることなのかなと思います。だからこそ、自分は常に正解なんだという上から目線ではなく、子どもたちと同じ目線でいられるんですよね。十蔵はまた、子どもたちから人生にまつわる多くのことを教えられている。共に育むと書いて"共育"とするような、教師と生徒が共に学び、共に歩む関係を築けているんです」

その関係の持つ魅力が、物語の後半で爆発的に発揮される。年が変わって明和八年、将軍暗殺を志す忍びの集団「宵闇」が活動を本格化させた。前半戦では師匠が子どもたちのために"走る"のだが、後半戦では「宵闇」の陰謀に巻き込まれた十蔵のために、子どもたちが"走る"のだ。

「先生の教育によって救われた子どもたちが、先生を救う。先生と生徒の影響関係は一方的なものではないんだということを、時代モノならではの大がかりな設定を使って、分かりやすくエンタメ化して書いてみたらこうなるかなという発想の仕方でした。全体を読み返して自分でも思ったのは、いろんなエンタメの要素が混ざり合っているんですよね。山田風太郎の忍者モノの時代小説はもちろん、漫画でいうと『うしおととら』や『地獄先生ぬ〜べ〜』、映画の『ホーム・アローン』なんかも明らかに入り込んでいる。面白いものって、時代を重ねても古くなりません。自分が好きだったものの核の部分を取り出して、作品に埋め込んでいけたら、活字に苦手意識を持っている人にも、楽しんでもらえるんじゃないかという思いもあるんですよ」

教師ではない作家が先生と呼ばれる理由

実は、本作には今村自身の経験が色濃く反映されている。

「十蔵は忍者から寺子屋の先生になりましたが、僕は寺子屋の先生から作家になったんです」

一九八四年京都府生まれの今村は大学卒業後、父親が滋賀で経営するダンス教室に就職した。

「僕は長男だったし、家業を継ぐのは当然だと思っていました。ダンスの先生という立場で、おじいちゃんおばあちゃんからちびっこまで、いろんな年齢層の生徒を見てきましたが、一番多く教えてきたのが小中高の子どもたちです。何千人もの子どもたちと接してきた経験を元にすれば、僕にしか描けない物語になるんじゃないかと思いました。例えば、 "先生は完璧じゃないし、先生だって弱い"という感覚が描かれている物語って、意外とないんですよ。先生をやっていると出てくる"生徒に嫌われたくない"という気持ちや、子どもたちにそっぽを向かれる怖さ、そういったリアルな感情はこの作品で絶対に描きたいと思っていました」

作家になる夢へと一歩踏み出したのは、生徒の一言がきっかけだった。

「小学校五年生の時に歴史小説が好きになって、小説家になりたいとずっと思っていたし、周囲にも夢を公言していたんです。でも、家業もあるし"今じゃないな"と思いながら結局、一度も小説を書かないまま二〇代を終えようとしていた。そんな時に、進学で悩んでいる高校生の女の子と喋っていたら、彼女が"本当は料理人になりたいけど、きっとなれない"と言うもんだから、僕は"そんなことない。頑張ればなれる"と言ったんです。そうしたら"翔吾君だって諦めてるじゃん"と言われたんですよ。夢を口にするだけで諦めていたのは、僕自身だったんです。ショックでした。と同時に、勇気をもらったんですよね。子どもたちに"夢は叶うってことを俺の人生で証明する!"と宣言して、ダンス教室をやめたのがちょうど三〇歳の時でした」

実家を出てワンルームの狭いマンションへ引っ越し、ニトリで買った九八〇円のちゃぶ台を文机にしてノートパソコンに向き合い、初めて小説を書いた。新人賞に落ちても落ちてもめげずに書きまくり、デビューを勝ち取ったのは三二歳と九ヶ月の時だ。

「十蔵が"自分なんかが"と揺れ、四苦八苦しながら教師の道を進んでいく、自分の人生を生き直していく姿は、僕自身の道のりに重なります。今まで書いてきたものの中で、一番自分に似ている主人公なんですよ」

そうした物語だったからこそ、人生の実感を込めて書き付けることのできた言葉があった。「人を想い、人のために生きる。それが大人になるということだ」。それは、「作家になる」ということと同義でもある。

「世の中には教師以外にも、小説家や政治家、医者や弁護士など、先生と呼ばれる職業があります。共通点は何かと考えたら、人の命だとか、人の人生を扱っている仕事じゃないかと思ったんですよ。だとすると小説家も、同じはずですよね。物語を楽しんでもらいたいというのが一番だけれど、そのうえで僕は、読んでくれた人の人生を彩る何かを届けたいんです」