著者の窓 第19回 ◈ 若松真平『声をたどれば』

「ココイチ」のカレーをきっかけに変わった人生、亡き父の絵が起こした奇跡、パンの耳を残す息子への「ヤマザキ」の神対応──。無名の人に起こったささやかで、思いも寄らない出来事の数々。若松真平さんの『声をたどれば』(小学館)は「朝日新聞デジタル」に掲載されて反響を呼んだ記事二十五本をまとめた一冊です。のべ二億人超のユーザーに読まれたという感動の物語は、どのように生み出されたのか。朝日新聞記者の若松さんにうかがいました。

「朝日新聞らしさ」をあまり気にせず追いかけてきた

──若松さんが朝日新聞のデジタル部署に異動されたのは、「特ダネ」が書けず希望する部署に行けなかったから、だそうですね。

そうです。新聞記者の世界のステップアップは、ある意味分かりやすくて、いい記事をたくさん書けば希望する部署で働けます。自分は特ダネがほとんど書けなかったので、社内のドラフトで早々に第一線から外されて紙面編集などを担当していました。編集は重要な仕事ですし、今の仕事をする上で欠かせないスキルを身につけた部署なのですが、記事が書きたくて新聞記者になったので書けないのが残念でした。そんな折に所属していた部署から派生してデジタル担当の部署が新設されて、「朝日新聞デジタル」「withnews」などで記事を書くようになりました。

──新聞本紙に比べて、新しいメディアであるウェブ媒体は自由度が高いような気がしますが、実際のところいかがですか。

常に結果を出すことは求められますが、自由度は高いと思います。本紙では扱われないような題材を取り上げることができますし、むしろそのほうが読者には喜ばれるということもあります。「朝日新聞デジタル」で私が最初に手がけた連載は社員食堂巡り。社食を見れば会社が分かるというコンセプトで、全国各地の企業を回りました。ウェブ媒体はグルメ系の記事がよく読まれます。デジタルに移ってからは自分に興味のあること、読者の関心が高そうなことを、「朝日新聞らしさ」をあまり気にせず追いかけてきたと思います。

背後にあるドラマを求めて

──七月に発売された『声をたどれば』は、若松さんが「朝日新聞デジタル」に執筆した二十五本の記事をまとめたものです。名もなき人々が経験したあっと驚く出来事や感動のエピソードが紹介されていますが、毎回どのように題材を見つけているのでしょうか。

大きく分けてふたつあります。ひとつは朝日新聞の「声」という投書欄です。掲載された投書を読んでいると、もっと詳しく話を聞いてみたいな、というものがあります。声欄の規定文字数では書ききれなかったドラマが、背後にもっとあるんじゃないかなと。そうして取材したのが、ラーメン店での出来事を描いた「ラーメン店で倒れた私 コロナ心配せず助けてくれた人へ」などの記事です。

もうひとつの取材方法はツイッター。ツイッター上で話題になっている投稿から、気になる方にコンタクトをとっています。とはいえすでにバズっている投稿だと、読者に「その話はもう知っている」と思われてしまうので、その背景や新たな要素を取材によっていかに追加できるかが重要です。就活中の女性に取材した「内定ゼロの私を変えた手紙 ありがとう、客室乗務員さん」はツイッターがきっかけで生まれた記事です。

どちらにしても、「もっと伝えたいことがあるんじゃないか」「背後に深いストーリーがあるんじゃないか」と感じられるものに反応することが多いです。

──掲載されている二十五本の記事の中で、一番読者の反響が大きかったのはどれですか。

「彼女と分け合ったカレー1皿 ココイチの手紙で人生一変」ですね。ココイチ(カレーハウスCoCo壱番屋)のカレーを恋人と分け合って食べたダンサーの男性が、同社の社長から「夢を諦めないでください」との手紙をもらい、人生が大きく変わったというエピソードです。どの記事も登場する方と近い境遇にある読者の方々が「自分のことのようだ」と反応してくださるんですが、この記事はココイチの知名度が高かったことに加えて、人生逆転ストーリーの要素もあるので、多くの方に反応していただけたのかなと思います。

──幼い女の子が以前飼っていた猫のために、おもちゃのネコ缶を供えたという「5歳の娘がねだったカプセルトイ 父は『ぽてと』を思い泣いた」も印象的なエピソードでした。

これは写真つきでツイートされていて、女の子と猫の〝ぽてと〟がどういう関係だったのか気になったんです。どんな状況でカプセルトイのネコ缶を供えたのか、それに対して投稿者である父親はどんなことを思ったのか。そのあたりを詳しく聞きたくなりました。

実際にお話を聞いてみると、ツイートには書かれていなかった家族とぽてとの関係が見えてきて、そこを軸に記事を執筆しました。誰もが世界に向けて情報発信できる時代、新聞記者にまだ役割があるとするなら、取材対象者が自分では気づいていなかったことを言葉にして表現することかなと思っています。「記事にしてもらって初めて自分でも腑に落ちました」と言ってもらえると、やりがいを感じます。

思わずクリックしたくなるような見出しを

──どの記事も平易で親しみやすく、優しい余韻があります。新聞記事の文章とはだいぶ異なる印象です。

我々記者が新聞社に入ってまず叩きこまれるのは〝逆三角形〟の文章技法です。一番重要なポイントが冒頭の段落にあり、次の段落でその情報を補足し、後半でさらに展開させるという構成です。

でも記事を最後まで読んでもらって、できれば有料会員になってもらうことを目指しているウェブ媒体では、この構成は通用しません。いきなり結論が分かってしまったら、誰も最後まで読んでくれませんから(笑)。「朝日新聞デジタル」は記事の後半が有料会員向けになるというビジネスモデルなので、印象的なエピソードやフレーズをどのあたりに配置したら、最後まで読んだ方に満足してもらえるのかを考えて、記事を構成しています。そのほかにも文字が詰まった感じが出ないように改行を多くするなど、ウェブならではの工夫を凝らすようにしています。

──ウェブはどの記事が何人に読まれたか、リアルタイムで分かります。そこも紙の新聞にはない特徴ですね。

本屋さんに並んでいる雑誌や書籍と違って、ウェブ記事は立ち読みができません。クリックしてもらわないと中身が伝わらない。スマホやパソコンの画面にずらっと並んだ見出しの中から、自分の書いた記事に目を留めてもらって、ページを開くところまで誘導するのは大変です。そのために見出しとサムネイルには毎回頭を悩ませています。「これは何だろう?」と引っかかりがあって、思わずクリックしたくなる、そんな見出しとサムネイルが理想的です。ただし内容と見出しがそぐわない、いわゆる〝釣り見出し〟は絶対につけません。一度でも読者をがっかりさせるようなことがあれば、媒体全体のイメージが下がり、二度とクリックしてもらえないですから。

──新聞記事というと政治や経済などの大きなテーマを取り扱うものというイメージがありますが、若松さんの視点はもっと身近で、ささやかな出来事に向けられています。ある意味、珍しいポジションなのではないでしょうか。

自分が好きなことを追いかけているだけで、何か大それたポリシーがあるわけではありません(笑)。たしかに新聞は「主語」の大きいニュースを中心に扱っているイメージが強いですが、連載小説もあればスポーツ、文化、テレビ欄もある。柔らかくて身近な話題も、もともとたくさん載っているんです。だから自分がそこまで変わったことをしているという意識はありません。ジャーナリズムというと話が大きくなりますが、もともと新聞のルーツとされるのは江戸時代の「瓦版」ですから。皆さんの興味のあることを取材して記事にする、というのが基本なのだと思っています。

「声」を全国に届けたい

──今回書籍化するにあたって、取材対象者の皆さんとコンタクトは取られましたか。

取材以来久しぶりにメールや電話でやり取りをしました。皆さん喜こんでてくださって「おめでとう」とお祝いの言葉をいただきましたが、おめでとうを伝えたいのは私のほうです。登場した皆さんにとっても書籍化は特別なことだったようで、「自分の記事は何本の中から選ばれたんですか?」と尋ねられた方もいました。約百五十本のうちの二十五本です、とお伝えしました。

──『声をたどれば』は若松さんにとって初めての著書です。本作りの過程において心に残ったエピソードはありますか。

まずとても綺麗な本にしていただいたことに感動しています。掲載する二十五本は小学館の編集者・齋藤彰さんが選んでくださったんですが、「内定ゼロの私を変えた手紙 ありがとう、客室乗務員さん」の後日談にあたる「10年前の客室乗務員は私です 内定ゼロから救った手紙」をあえて離れたところに収録しているのがさすがだな、と思いました。デジタル空間だとすべての記事が並列ですが、紙の本には紙の本の見せ方があって、目次や構成でも気持ちを揺さぶることができるんだなと。すごく勉強になりましたし、貴重な経験をさせていただきました。

──朝日新聞に入社して二十年。若松さんは今後どんな新聞記者を目指していきたいですか。

特に抱負や野望はないんですが、これからも自分が面白いと感じるものを、どんどん追いかけて記事にしていきたいと思います。年齢が上がるにつれて好奇心の幅が狭くなり、書ける記事のバリエーションも減っていく気がするので、今興味があることは今すぐ書くようにしたいです。

自分は特ダネが書けずに、社内のドラフトで編集を担当する部署に異動しました。その際に上司から「人生万事塞翁が馬だから」と言われて、内心腹が立ちました。自分で異動させておいて、それはないだろうと(笑)。でも紙面を編集する仕事に携わったことで、取材した記事をどう見せたら効果的かを学ぶことができましたし、書き手の思いではなく読み手が求めているものを探して記事を書くことの大切さに気づくことができました。たまたまですがデジタル部署に配属されて、また記者に戻ることができた。今にして思うと、本当に塞翁が馬だったなと思っています。

──若松さんの記者人生にもストーリーがありますね。では最後に『声をたどれば』を手にする読者に一言メッセージをお願いします。

新聞記者が書いている本ですが堅苦しいところはありませんので、どうか気楽に手に取ってください。プロの編集者が幅広い内容の記事を選んでくださったので、どれか一本はご自分の経験に引きつけて読んでいただけるんじゃないかと思います。『声をたどれば』というタイトルは、取材を受けていただいた方の声を全国に届けたい、という思いからつけたものです。読み終えた方々がここから新たな声を発するきっかけになれば嬉しいと思っています。

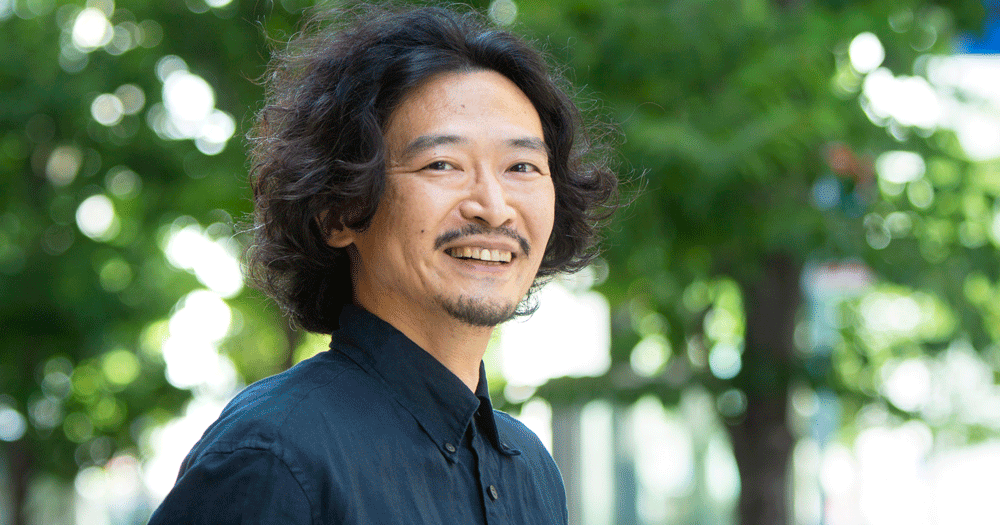

若松真平(わかまつ・しんぺい)

1978年鹿児島県生まれ。2002年朝日新聞社入社。前橋・佐賀の両総局、編集センターを経てデジタル編集部へ。2014年からwebサイト「withnews」向けにも記事を書き始め、配信した記事の累計閲覧者数は2億を超えている。現在は編集委員として「朝日新聞デジタル」と「withnews」に執筆中。

(インタビュー/朝宮運河 写真/松田麻樹)

〈「本の窓」2022年9・10月合併号掲載〉