今蘇る赤江瀑『罪喰い』。その耽美の世界を東雅夫が解説

直木賞候補にもなった「罪喰い」に、「獣林寺妖変」、「花夜叉殺し」といった初期の代表的な短編を集めた『罪喰い』が、P+D BOOKSより発売されました。怪談専門誌「幽」の編集顧問を務め、P+D MAGAZINEに連載記事を執筆する文芸評論家・東雅夫氏が、あとがき解説を寄稿。東氏ならではの視点で解説されています。

耽美派の気鋭と呼ばれ、2012年に79歳で没した”日本幻想文学”旗手の一人・赤江瀑。

芸能や工芸の世界を作品のモチーフとすることが多く、山口県下関市在住でしたが、京都や奈良を舞台にした耽美的、伝奇的な作風で知られた作家です。

今回、直木賞候補にもなった「罪喰い」に、「獣林寺妖変」、「花夜叉殺し」といった初期の代表的な短編を集めた『罪喰い』が、P+D BOOKSより発売されました。

怪談専門誌「幽」の編集顧問を務め、P+D MAGAZINEに連載記事を執筆する文芸評論家・東雅夫氏が、あとがき解説を寄稿しています。

ご一読ください。

在りし日の赤江瀑氏

妖しい魔界の再臨 東雅夫

2012年6月8日、関門海峡を間近に望む自邸で、赤江瀑が独り、卒然と虚空へ旅立ってから、早いもので丸四年が過ぎた。

不意打ちめく逝去の直前、震災の影響などもあって進行が滞っていたアンソロジー(日本の怪奇小説を英訳した『KAIKI』という三巻本のアンソロジーに「八雲が殺した」を収録。一巻目の巻頭に小泉八雲の「茶碗の中」を、三巻目の巻末に赤江作品を配することで、日(原話)→英(八雲)→日(赤江)→英(英訳)と連なる怪異の変奏を、英語圏の読者にお目にかける企みだった)について、心配されて特徴ある手書きのFAXを頂戴していただけに、痛恨の思い一入であったことを、今もほろ苦く想い出す。

2000年2月発行の『幻想文学』第五十七号で赤江瀑特集(「伝綺燦爛──赤江瀑の世界」)を組んだ前後から、求められて赤江氏の作品集に拙文を寄稿したり、みずからも大部のアンソロジー(学研M文庫版『赤江瀑名作選』)を編んだり、当時、世話役を務めていた「ムー伝奇ノベル大賞」の選考委員をお願いするなど、晩年の赤江氏の謦咳に、いささかなりと接しえたことは、かけがえのない僥倖であった。

このほど電子書籍として刊行されることになった本書は、1974年3月に上梓された第二短篇集『罪喰い』の収録作五篇に、最初期の逸品「獣林寺妖変」を加えた構成で、1970年のデビュー直後から具眼の読書家たちを魅了してやまなかった赤江美学の本領を窺うに足る一巻となっている。

タイトルロールであり、第69回(1973年上半期)直木賞候補作となった「罪喰い」からして、赤江作品の並外れた異形ぶりは明らかだろう。

死者の罪業を我が身に引き受けるという西洋の死者儀礼〈罪喰い〉──いかにも造り物めいているが実在する習俗(たとえば十九世紀スコットランドの幻想作家フィオナ・マクラウドに「罪を喰う人」という作品がある)に関する古怪なペダントリーが、週刊誌の著名人告知板(「週刊新潮」がモデルだろう)という俗な舞台設定のもと、いきなり開陳される冒頭からして、読者は赤江作品特有のアンバランス・ゾーンへ問答無用で誘い込まれることとなる。

そう、赤江瀑の世界にあっては、新聞の三面記事に載るような俗世の事件と、はるか時空を超え(「罪喰い」では洋の東西であり、天平の昔と現代である)、ときには現実と非現実のボーダーラインすら超越した世界の消息が、なんともアンバランスに、そしてアクロバティックに、意表を突く形で結び合わされてしまうのだった。

この点については作者自身も「小説づくりのアクロバットは好きだったんでしょうね、きっと。結びつかないような世界を結びつけてしまうというような、そういうアクロバットは意識的にやっていましたよね、うまく結びついたかどうかは知りませんけれども(笑)」(『幻想文学』第57号掲載の赤江瀑インタビューより)と、後に認めるところであった。

そこから先の展開も二転三転……作者が矢継ぎ早にくりだす奇想と奇計のつるべ打ちに翻弄されるがまま、気がつけば読者は、伝奇とも怪奇幻想ともミステリーとも判別のつかない、というよりもむしろ、そうした文芸エンターテインメントの諸ジャンルが、あたかも渾然一体となったかのような、まさに異形とでも呼ぶほかはない、絢爛豪華にして官能的な物語世界のただなかに、陶然と没入している自分を見いだすことになるだろう。

講談社文庫版『罪喰い』(1977)に寄せられた瀬戸内晴美(寂聴)の解説から引用する。

「罪喰い」赤江瀑という題名と作者名の文字は、もうそれだけで異様なこの世ならぬ物語りの世界を語りかけてきた。読む前に、私はその本の表紙に刷られたこの未知の作家から、かぐわしいエメラルド色の毒酒の沈んだギヤマンの杯を手渡されたような気がした。(略)私の予感は的中し、私は「罪喰い」という摩訶不思議な秘密の宴の席に迷いこんで、たちまち、そこにみちみちていた妖気と瘴気にあてられてしまったのである。それは何というきらびやかな酔い心地であっただろう。

私はそこに泉鏡花、永井荷風、谷崎潤一郎、岡本かの子、三島由紀夫といった系列の文学の系譜のつづきを見たと思った。中井英夫についで、この系譜に書きこまれるのはまさしく赤江瀑であらねばならぬ。

引用箇所の最後で、いみじくも瀬戸内が列挙している文学的系譜の正系に、まぎれもなく赤江瀑が列することを証し立てるのが、その艶麗にして怪美な文体の魔力であった。

たとえば、デビュー二作目にして早くも独自のスタイルを完成させた感もある傑作「獣林寺妖変」の、こんなくだり──。

外は霙だった。山にふる霙は、ときに、無数の虫が山肌を這い下りる足音に似た、微かな騒乱をともなって、身辺にふる。底冷えのする闇の高みで、突然、その部分だけがしずかに青白い異常な光を発し始めた時、その夜居合わせた調査員達は、思わず息を呑んだ。眼。それも、巨大な獣の眼。

…最初、彼等は一様にみなそう感じた。

何か得体のしれない、大きな生き物がその闇の高みにおり、二、三頭、首を寄せて凝っと眼下をうかがっている。そう信じた。その闇のなかの眼は、いまにも無数にひろがり出し、寺内の至る所の冥みの奥で跳梁し、跋扈し、光りはじめるのではないかとさえ思われた。目をはなせば、瞬間、猛然と動き出し、とびかかってきそうな気配さえ、確かにあった。

或る者は、一瞬ほんとうにそう思った。血天井の奥深くにひそみ棲む獰猛な何かの魔が、不意にいま目の前に甦り、両眼をみひらいて、その姿を現わしたのだと。

ちなみに、末尾の一節は、赤江文学の核心に明滅する〈魔〉という言葉の初出でもあったはずだ。

たまさか手に取った『獣林寺妖変』の、まさに右に引いたくだりの文体に惹きつけられて以来、熱烈な赤江ファンになったと語る篠田節子は、その魅力を次のように解説している(『幻想文学』第52号掲載の皆川博子、森真沙子との鼎談「赤江瀑の呪縛」より)。

普通の地の文章の中に、華麗きわまる文章が入っているところがすごいんですよ。文章を読ませるために書いているわけじゃなくて、あくまでもストーリーを進ませるために書いている。そうした実用的な文章の中に鮮やかな表現がいっぱい出てくる。確かに華麗な文章を書く人はほかにもいるんだけれども、そういう部分で話の流れがいったん止まるんですよ。ところが赤江さんの場合は、こういう事実があったということで話を進めていく中で、印象的な文章が出てくる。

みずからも創作の現場で、理想と現実の乖離に悩みながら修練を重ねてきた人ならではの鋭い着眼といえよう。

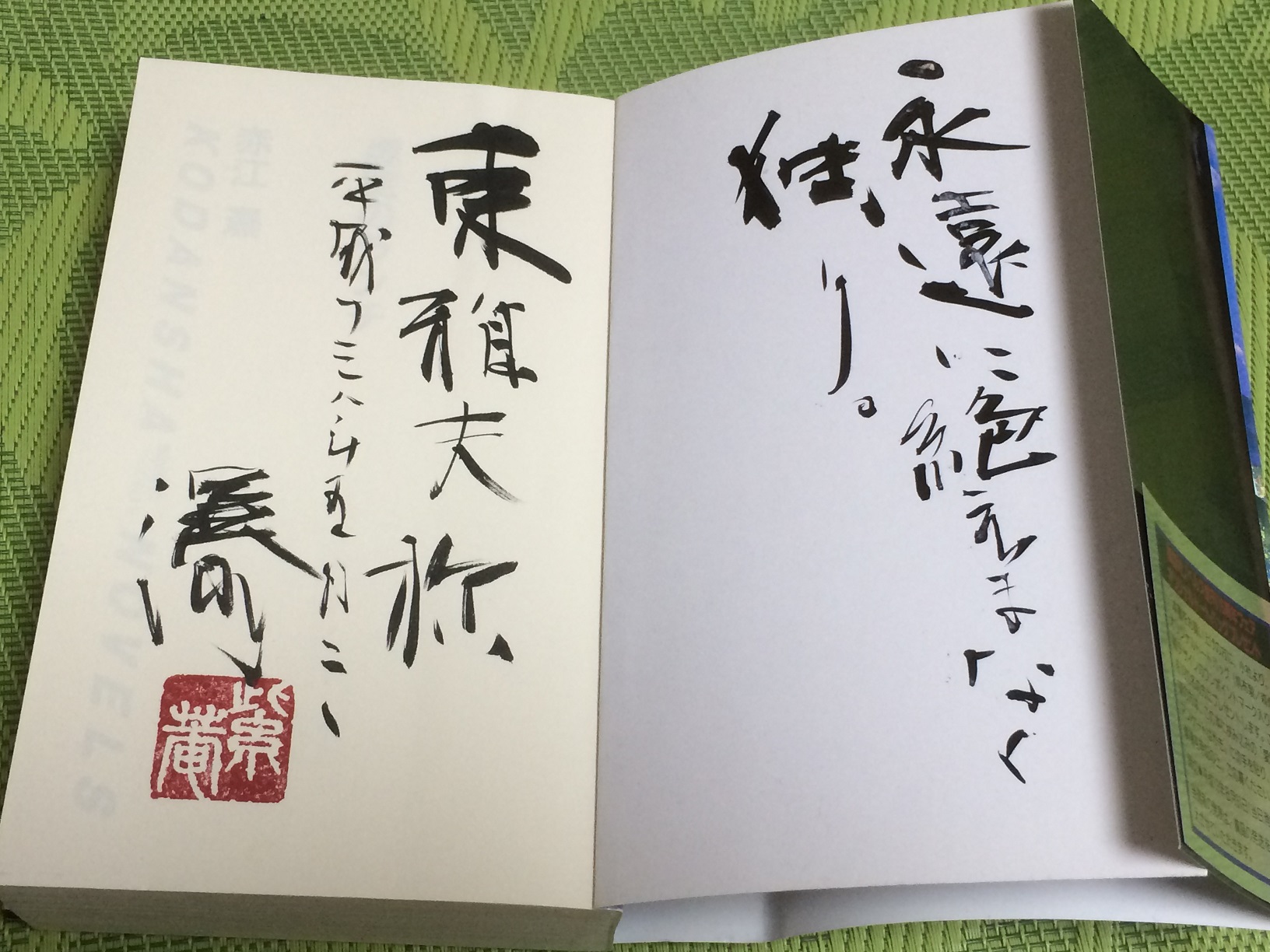

赤江瀑氏が『虚空のランチ』に揮毫したサイン

三島由紀夫が壮絶な割腹自決を遂げて文壇から退場した1970年、まるで入れ替わるように、小説現代新人賞受賞作「ニジンスキーの手」という血刀(「花夜叉殺し」冒頭部を参照)を引っさげて颯爽と登場した赤江瀑は、伝統芸能や工芸の〈魔〉に憑かれて破滅への一筋途を恍惚と駆け抜ける壮漢たち(その姿はどこかしら晩年の三島をも髣髴せしめるのだが)の妖美な物語を、堰を切ったように生み出していった。

「『ニジンスキーの手』という題、赤江瀑という作者名を見ただけで、心はふいにゆらいだ。それは、これまでにない何かの登場を、ある確固とした妖かしの世界を伝えてい」(中井英夫)、「風俗小説、社会派小説、日常の土に足をすりつけて歩む小説が大半であった当時の小説界に、『ニジンスキーの手』は、そうして、赤江瀑という、蒼穹を飛翔する迦陵頻伽の出現は、衝撃的であった」(皆川博子)等々、当時、勃興しつつあった幻想文学ジャンルの新たな旗手としての、けざやかな活躍ぶりに鼓舞された人々も、また数多い。

本書に収められた六篇は、まさにそうした渦中、昇龍の勢いで書き継がれた作品群であり、いま読みかえしても、いささかも古びていないどころか、現代の文芸作品からはともすると喪われがちな、言葉の綺羅と物語の昂ぶりを、存分に味わわせてくれることに驚かされる。

願わくは本書の刊行が、電子出版の新時代における赤江瀑リバイバルの魁たらんことを!

刀剣伝奇のはるかな先蹤たる『オイディプスの刃』、泉鏡花文学賞受賞の名品『海峡』と『八雲が殺した』、オカルト趣味に彩られた『野ざらし百鬼行』、秋成や八雲と肩を並べる怪談文芸の極み『春喪祭』、赤江魔界の奥の院たる『海贄考』……再臨の時を待つ名作佳品は、数えあげればきりがないのだから。

(文藝評論家)

おわりに

東雅夫氏が語る赤江瀑“耽美の世界”はいかがでしたでしょうか?

赤江氏が描く、日本の伝統美に裏付けられた“伝奇的”な作品の数々は、日本の幻想文学の一翼を担っているもので、『罪喰い』復刊が東氏いわく赤江瀑リバイバルとなることを祈ります。

プロフィール

東雅夫 Masao Higashi

1958年、神奈川県横須賀市生まれ。アンソロジスト、文芸評論家、怪談専門誌「幽」編集顧問。ふるさと怪談トークライブ代表。早稲田大学文学部日本文学科卒。1982年に研究批評誌「幻想文学」を創刊、2003年の終刊まで21年間にわたり編集長を務めた。近年は各種アンソロジーの企画編纂や、幻想文学・ホラーを中心とする批評、怪談研究などの分野で著述・講演活動を展開中。2011年、著書『遠野物語と怪談の時代』(角川学芸出版)で、第64回日本推理作家協会賞を受賞した。

評論家として「ホラー・ジャパネスク」や「800字小説」「怪談文芸」などを提唱。NHKテレビ番組「妖しき文豪怪談」「日本怪談百物語」シリーズ等の企画監修や、「幽」怪談文学賞、「幽」怪談実話コンテスト、ビーケーワン怪談大賞、みちのく怪談コンテストなど各種文学賞の選考委員も務める。著書に『文学の極意は怪談である』(筑摩書房)『なぜ怪談は百年ごとに流行るのか』(学研新書)『百物語の怪談史』(角川ソフィア文庫)ほか、編纂書に『文豪怪談傑作選』(ちくま文庫)『伝奇ノ匣』(学研M文庫)『てのひら怪談』(ポプラ文庫)の各シリーズほかがある。

夢幻が彷徨い時空を超える赤江瀑珠玉の6編

週刊誌の告知板に、建築家・秋村黒人が<罪喰い>という死者儀礼についての問合せを出していた。

それを見た京都の精神科医・水野は、2年ほど前に奈良・高畑の新薬師寺本堂前で出会った青年を思い出す。水野が持っていた伐折羅大将とよく似た木彫像裏の「都美波美黒人」の字を「罪食み黒人」と読めると話した青年が、その建築家だと思った彼は手紙を送る。

しかし、突然訪ねてきた秋村はあの時の青年とは全くの別人だった……。<罪喰い>という魔の言葉に取り憑かれた新進建築家の混迷を描く表題作は、第69回直木賞候補となっている。

「花夜叉殺し」は、主人公の亡き母の記憶と重なる物語。月明かりの夜にこそ幽玄の魅力を秘めた銀閣寺の庭と、一方、香花木で埋め尽くされた屋敷の絢爛たる庭とを対比しながら、庭の魔性に惑わされた若い庭師の惨劇が描かれている。ほかに赤江瀑初期の代表的短編「獣林寺妖変」「ライオンの中庭」「赤姫」「サーカスの花鎮」を収録。

初出:P+D MAGAZINE(2016/08/11)