【著者インタビュー】町屋良平『1R1分34秒』/ボクサーの心身の揺れを描き、第160回芥川賞を受賞した傑作

初戦こそKO勝ちしたものの、以降は負けが込んでいる新人プロボクサーの〈ぼく〉。敗戦の記憶を抱えて焦燥の日々を送るが、変わり者のトレーナー〈ウメキチ〉との出会いが〈ぼく〉の心身に変化をもたらして……。第160回芥川賞を受賞した、著者渾身の一作!

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

自身の弱さにも厭きているプロボクサーの心身の揺れを描く注目の若手作家による渾身の一撃! 第160回芥川賞受賞作

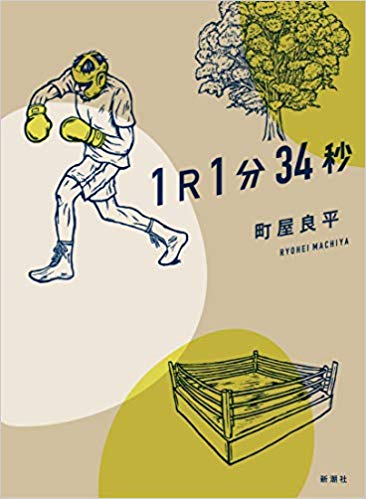

『1R1分34秒』

1200円+税

新潮社

装丁/新潮社装幀室

装画/ダイスケ・ホンゴリアン

町屋良平

●まちや・りょうへい 1983年浅草生まれ。「3歳からは埼玉県の越谷育ちです」。高校卒業後、フリーターを経て、現在会社員。16年『青が破れる』で第53回文藝賞を受賞。同作は三島賞候補ともなり、18年『しき』で芥川賞候補、今年本作で第160回芥川賞を受賞。「身長はぜひ言っておきたくて、157㌢、50㌔、B型です。最近は高身長のイケメン俳優が多いからか、漫画の実写化等でも、元の作品世界が歪められがちですし、小柄男性の地位を少しでも上げていきたいんです(笑い)」

誰も見てくれない時の輝けない自分も丸ごと肯定し、信じられるかどうかだ

ボクシング歴は、約8年。

「ちょうど小説を本格的に書き始めた頃に通い始めて、2年前にやめました。プロには結局、手が届かなくて」

だが小説はプロになった。16年に第53回文藝賞受賞作『青が破れる』でデビューし、1月に第160回芥川賞を『1R1分34秒』で受賞した町屋良平氏は、「僕は生活と作品をあえてリンクさせて書くタイプ」と、かねて公言してきた。

本作の主人公〈ぼく〉は初戦こそ初回KOで飾ったものの、以降は2敗1分と負けが込む新人ボクサー。そして〈敗けたら引退〉の覚悟で臨んだ対〈近藤青志〉戦の模様が冒頭には綴られてゆくのだが、実はこれもビデオの中の負けた自分を見ている、彼の回想なのだ。

つまり次戦が決まるまで彼はその敗戦の記憶を抱えて生きねばならず、本書はそんなやるせなく不可逆な、時間を巡る物語でもある。

*

「例えば『青が破れる』でプロをめざしジムに通う主人公は投稿時代の自分、本作では小説家として本当にやっていけるのか、不安になり始めた頃の自分が投影されていて、僕はその時々の自分という

これはボクシングを始めて実感したのですが、昨日の自分と今日の自分は同じ自分でも別物で、筋力一つにも常に

面白いのは、元々研究肌で何事も〈あたまで考えすぎ〉な主人公が、試合前に対戦相手を研究するうちに脳内で〈親友〉になってしまうこと! 彼は夢の中で相手を〈青志くん〉と呼び、その行動パターンや人間性まで妄想してしまうのだ。

だが実際はレバーを連打され、最後は右アッパーをくらい3RKO。

余地や揺らぎのある小説を書く

そんな彼にも友人はいた。〈趣味で映画を撮っている友だち〉だ。主人公を呼び出してはその姿をiPhoneに撮りため、試合が決まると必ず小旅行をプレゼントしてくれる友人の前でのみ、彼はなぜだか素直な思いを言葉にすることができた。

あるいはジムの先輩格で、トレーナー役を買って出た〈ウメキチ〉だ。幸い次の対戦が決まった彼に戦術の変革を命じ、毎朝弁当まで用意してくれるウメキチを、しかし彼は完全に信用できず、ひとまずゲーム感覚で相手を信じる、〈信頼というゲーム〉まで編み出すのだ。

「結局、誰かを信じるのも一種の契約だと思います。まして自称〈体育会ひとみしり〉の彼は、精神論を妄信したり、スポ根に出てくる典型的で孤独なボクサーになり切れない自分を持て余している。そんな彼を、〈考えるのはおまえの欠点じゃない。長所なんだ〉と解放してくれたのが、このウメキチでした。

友人関係でも彼は曖昧さを

さて本書のハイライトは、リング上の手に汗握る攻防以上に、次戦との間に横たわる残酷な空白や、過酷な減量を通じて彼が覚醒し、失いかけていた記憶や時間を取り戻す過程にある。

そのよすがとなったのが、友人が撮影した過去の自分であり、自室の日照を阻む〈立派な木〉であり、友人と旅先で見た〈巨大な川〉だったりした。〈目の前でながれている川が、自分のみていないときも、死んだあとも生まれるまえもながれている、しかし自分はこんなにも生がきつい。そこへ空が白みはじめ、光が川の一部を鏡にした。おもわず一瞬おお、という声がでる〉

「木とか川とか、自分とは関係なくそこにあり続ける存在が彼にとっては救いになったと思う。スピッツの『さらさら』という曲に♪見てない時は自由でいいという歌詞があるのですが、僕自身、あの詞には物凄く救われた気がしました。誰も見てくれない時の輝けない自分や過去の消したい自分も丸ごと受容する、信頼のゲームにも繋がると思います。彼が彼なりのボクサー像を見出すように、僕は僕なりの文学を見つけるしかなく、結局はどんな自分も肯定し、信じられるかどうかだと。

そして何物にも定義されないまま漂い続ける主人公の心理を追体験した読者が、それを自分の日常に反映できるような余地や揺らぎのある小説を、僕はできれば書いていきたいんです」

表題の1R1分34秒とは、

「そこに至るまでに要した全ての時間を思えば呆気なく、それでも互いの力を確かめることはできる、絶妙な決着時間」とか。

そんなギリギリの勝利を主人公が夢想し、〈きっと勝つ〉〈そうしたら記憶をひからせてやるからな〉と決意しては揺れ動く場面で物語は幕を閉じる。

試合結果は知れずじまいだが、彼の過去現在未来が再び輝きを取り戻すであろうことだけは信じられる、ボクシングを超えた成長小説だ。

●構成/橋本紀子

●撮影/三島正

(週刊ポスト 2019年3.15号より)

初出:P+D MAGAZINE(2019/08/27)