【インタビュー】91歳で今なお現役の芥川賞作家・津村節子が語る、夫・吉村昭と歩んだ文学人生(第1回)

芥川賞をはじめ、多くの文学賞に輝き、91歳になった今もなお現役の作家、津村節子が語る、尊敬する無二の伴侶・吉村昭と歩んだ道、15年に及ぶ同人作家時代の窮乏ぶり、文学の師・丹羽文雄への感謝、同人作家で終わる人とプロになる人はどこが違うのか……、作家・谷口桂子を相手に、初めて本音を語る。全4回にわたる連載の1回め。

第53回芥川賞受賞記者会見 昭和40年(1965)

芥川賞受賞から半世紀以上書き続ける津村節子は、学生時代に知り合った吉村昭と結婚。15年にわたる同人雑誌の苦節と長い窮乏生活を経て、共に作家としての地位を確立していきます。おしどり夫婦としても知られ、吉村の闘病と死を津村は作品に昇華させました。生涯の伴侶と文学の師に恵まれた人生を語っていただきました。

1928年福井市生まれ。学習院女子短期大学文学科卒業。在学中より小説を発表し、64年「さい果て」で新潮社同人雑誌賞、65年「玩具」で芥川賞を受賞。その後90年「流星雨」で女流文学賞、98年「智恵子飛ぶ」で芸術選奨文部大臣賞、2011年「異郷」で川端康成文学賞、「紅梅」で菊池寛賞受賞。日本芸術院会員、文化功労者。

――今年6月で91歳になられましたが、ご自身のお仕事の他に、荒川区にある吉村昭記念文学館の名誉館長を務められ、週に一度はヨガに通って、お忙しくされていますね。

津村「毎朝、吉村の遺影にコーヒーをお供えします。文庫が何十刷りにもなって、出版社から送られて来る増刷分が棚だけでは収まらず、書斎にも積んであります。骨を作る注射をするのも私の日課です。いまだに白髪が一本もないんですよ。昔、私の額に白髪が一本はえたときは、吉村が嫌がって、毛抜きを持ってきてすぐ抜いてしまいました」

――吉村さんがですか? そのエピソードは初めて知りました。多分どこにも書かれてないと思います。新潮社同人雑誌賞の『さい果て』に書かれたメリヤス製品を売る旅はお二人の新婚旅行でしたね。

津村「もう何十年前になるでしょう。放浪の旅で、行く先々で実家に葉書を出すとかえって心配すると思って知らせませんでした。だからどこにいるのかわからず、ものすごく心配されました。一文無しで帰ってきたのが大晦日で、義兄に、そんな男とはすぐに別れなさいといわれました。私は、この人は、ひょっとしたらひょっとするかもしれないから、と。このままでは終わらない人だと思ったんです。吉村の『死体』という作品を読んで、必ず小説で名を成す人だと。こんなに売れるとは思いませんでした(笑い)。私もその頃のことを小説に書いて、お前は転んでもただでは起きないといわれました」

結婚以来安いアパートを探して転居を続け、小田急の急行の停まらぬ小駅の、農家が建てた畠の中を小川が流れている人里離れたアパートへ移った時には、さすがに落魄が身に染みた。

『遍路みち』講談社文庫

・・・千島をとられる前の繁栄の余映をとどめるさびれ切った根室の夜の海岸で、吹き飛ばされそうになりながら吉村のコートの袖にしがみついて、「ここで死んでしまおうか」と言ったことを思い出した。

『明日への一歩』河出書房新社

――津村さんは直木賞候補3回、芥川賞候補1回の末に芥川賞を受賞。吉村さんは4回芥川賞候補になって、太宰賞に応募して受賞されます。妻が先に受賞して、マスメディアが書きたてました。

津村「同人誌で15年、よくやったものだなあと思います。今みたいに公募の文学賞はなく、あの頃は同人雑誌に書くしかなかった。同人雑誌というのは誰が読んでくれるのかまったくかわからず、絶海の孤島から手紙を壜に入れて海に流すようなものだと吉村はいっていました。吉村の月給が15000円、同人費が二人で3000円、息子のミルクを買って、月末には食費もなくなって質屋に行きました。どうやって暮らしていたのかと思います」

――このままでは終わらない、今に今に、という言葉が御著書の中にあります。華奢な御身体のどこに負けん気のようなものがあるのかと思いますが、やはり強いものがあったのでしょうか。

津村「同人雑誌作家で終わるつもりはありませんでした。瀬戸内(寂聴)さんだってそうじゃないですか。あんな(強烈な)人がいては困ると思いました(笑い)。同人になっていた「文學者」が一時休刊になったとき、小田仁二郎さんが同人誌「Z」を作ったんです。6人のうち3人がプロになって、加賀乙彦さんと対談したときに、少数精鋭ですねといわれました。文学賞の候補になって、3回も落ちると大抵の人は諦めます。同人雑誌の作家がやめていくのは締切がなく、催促してくれる人もいない原稿を書き続けるのが辛くなるから。普通10年も同じ仕事を続けていれば、それなりの技を習得して収入が得られるのに、小説を書くことはどれほど長く努力しても報われる保証はないですから」

瀬戸内さんは私を小学館へ連れて行き、少年少女向けの学習雑誌の編集長に紹介して廻った。私たちがお金に困っていることは見るからに明らかで、瀬戸内さんの好意は有難かった。

「あのね、節子さん、みんな必死なんだから、出よう!と思わなければ出られないのよ!」

道すがら瀬戸内さんは私に言い聞かせた。自分に言い聞かせているようでもあった。『ふたり旅』岩波書店

――吉村さんと参加された丹羽文雄主宰の「文學者」は、丹羽さんが私費を投じて発刊され、金は出すが口は出さないというものでした。

津村「先生がお金を全部出されて、それに書かせていただきました。先生は大らかで包容力があって、あんな作家はもう二度と出てこないでしょう。今、売れてる作家はいても、自分のことで精一杯で、後輩を育てようなんて考えもしない。先生はすごい作品をたくさんお書きになったうえに、作家のための健康保険制度や、お墓も建てる余裕のない文学者のためにお墓も作られた。作家は背中を丸めて不健康な生活をしていますから、ゴルフの『丹羽学校』もお作りになって、吉村にもゴルフをすすめました。私は若いときに肋骨を5本切断してますからと吉村がいい、先生が、あ、そうだったと」

――丹羽さんは同郷(三重県四日市市)の大先輩なので、今の人にもっと業績を知ってほしいと思います。今、丹羽さんの小説が読めるのは小学館のP+D BOOKSだけなので、『親鸞』だけでなく文壇への足がかりとなった『鮎』もぜひ入れてほしいのですが……。

津村「それはいいことですよ。先生は心が広いというか、仏様のような人でした。有難いめぐりあわせで先生にお会いできて、どれだけお世話になったかわかりません。若い頃は貧乏だったので、コクヨの原稿用紙に書いていたんですが、先生が満寿屋の原稿用紙を使っていると知って、先生にあやかりたいと無理して買いました。新潮社の同人雑誌賞は、本人だけでなく、雑誌の主宰者にも賞金が贈られるんです。先生は10万円の賞金を高々と掲げて、ありがとう、ありがとうと嬉しそうにおっしゃった。あんなに喜ばれるとは思いませんでした」

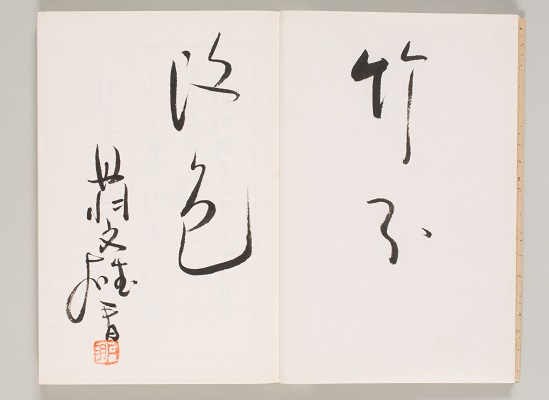

芥川賞受賞祝賀会の芳名録

丹羽文雄はじめ「文学者」の同人らが祝った。芳名録冒頭には丹羽が「竹不改色」と揮毫。

――茫洋としているようで、繊細な心遣いもされたようですね。

津村「私が同人雑誌賞を受賞したとき、授賞式に吉村が招かれてないことを気遣い、彼は必ず大きくなるから心配することはないといわれました。奥さまには、作家が別荘を持つのは書くために必要なことなので、軽井沢に別荘を買うならお金を貸しますよといわれ、とんでもないと2人で恐縮しました。先生の別荘は広い敷地にあって、庭に運転手さんが寝起きする小屋までありました。どこに行くのも車(ベンツ)で、桁違いにお金があったんですね。先生と俳優の長谷川一夫が週刊誌のグラビアに一緒に載ったときは、先生のほうが知性があっていい男だと思いました」

文学を志す人々にお金の苦労はさせたくない、という先生のお気持ちは、感謝しても感謝しきれない。…吉村の芥川賞候補作も私の候補作もすべて「文學者」に掲載していただいたものである。

『夫婦の散歩道』(河出文庫)

――数十年の作家生活で、多くの作家の浮沈というか、死屍累々の有り様をご覧になってきたと思うのですが、プロとして生き残る作家の分かれ目はどこにあるのでしょうか。

津村「いつだったか昔の仲間が同人雑誌を送って来ました。文芸雑誌に掲載されているものと遜色ないものでした。同人雑誌作家で終わる人とプロになる人はどこが違うのか……。ひとつにはテーマの選び方でしょう。この人は何が書きたいのか、書けるのか。その書きたいことをどういう表現で書くのか。テーマを選ぶというのも才能のうちです」

――作家の運不運でいえば、編集者運というのがあると思います。新潮社の田邉さんは「新潮」でボツになった『玩具』を、文藝春秋の「文学界」に持って行きなさいと助言し、それで芥川賞を受賞されます。今、そういう文芸編集者はいないと思いますが……。

津村「編集者とのめぐりあわせは大きいですね。編集者は大勢いますから、誰にあたるかわからない。田邊さんは、『文學者』の合評会にふらっと現れて、これはと思う人に新しいものを書いたら見せてくださいと声をかけていました。だから原稿依頼じゃないんです。他の人は何かいってもらえると思って返事を待っていた。私は書いた小説を次々持って行った。定期券でも買ったのですかと笑われました。

『玩具』は「新潮」ではボツになったけど、いい作品だと思うといわれました。「文学界」といったら、新潮社の敵方ですよ。(芥川賞を受賞するという)確信があったんでしょう。田邉さんはすばらしい編集者でした。夫婦で小説を書く苦節を書いてはどうかといわれたのも田邉さんです」

――それが『重い歳月』ですね。夫婦で小説を書くのは地獄だな、といわれたのもその頃ですか。

津村「私はそうは思いませんよといいました。私たちはお互いに書いているものを読まなかったし、吉村も、女房の書いている小説と私の書いている小説は別のものだからと。私は吉村は名を成す人だと思っていましたが、吉村も私のことを認めてくれてたんだと思います。まだ会社勤めの頃から、お手伝いをつけてくれました。私が台所に立つと、そんな時間があったら、小説を書けと。吉村ががんの宣告をされたとき、私は連載を抱えていたんです。原稿なんか書かないで、そばにつきっきりでいてあげたかったという悔いが今でもあります」

――吉村さんがいちばん喜ばれたのは、津村さんが日本芸術院賞を受賞されたときだそうですね。さい果ての海で、死んでしまおうか……といわれたときから振り返ると感慨深いものがあります。生涯の伴侶にも文学の師にも恵まれた、すばらしい女の人生ではないかと……。

津村「女の人生はカンと決断かしら(笑い)。吉村は幸せな人生ですねといわれると、はいと答えていました。私も恵まれた人生だったと思います」

インタビュー・構成:谷口桂子

書籍紹介

丹羽文雄『親鸞』(P+D BOOKS 全7巻)

https://www.shogakukan.co.jp/books/09352209

谷口桂子『越し人 芥川龍之介最後の恋人』

https://www.shogakukan.co.jp/books/09386474

谷口桂子『崖っぷちパラダイス』

https://www.shogakukan.co.jp/books/09386537

関連記事>谷口桂子、新刊『崖っぷちパラダイス』創作秘話を語る!―「何かになろうとあがいている人を書きたかった」

初出:P+D MAGAZINE(2019/08/26)