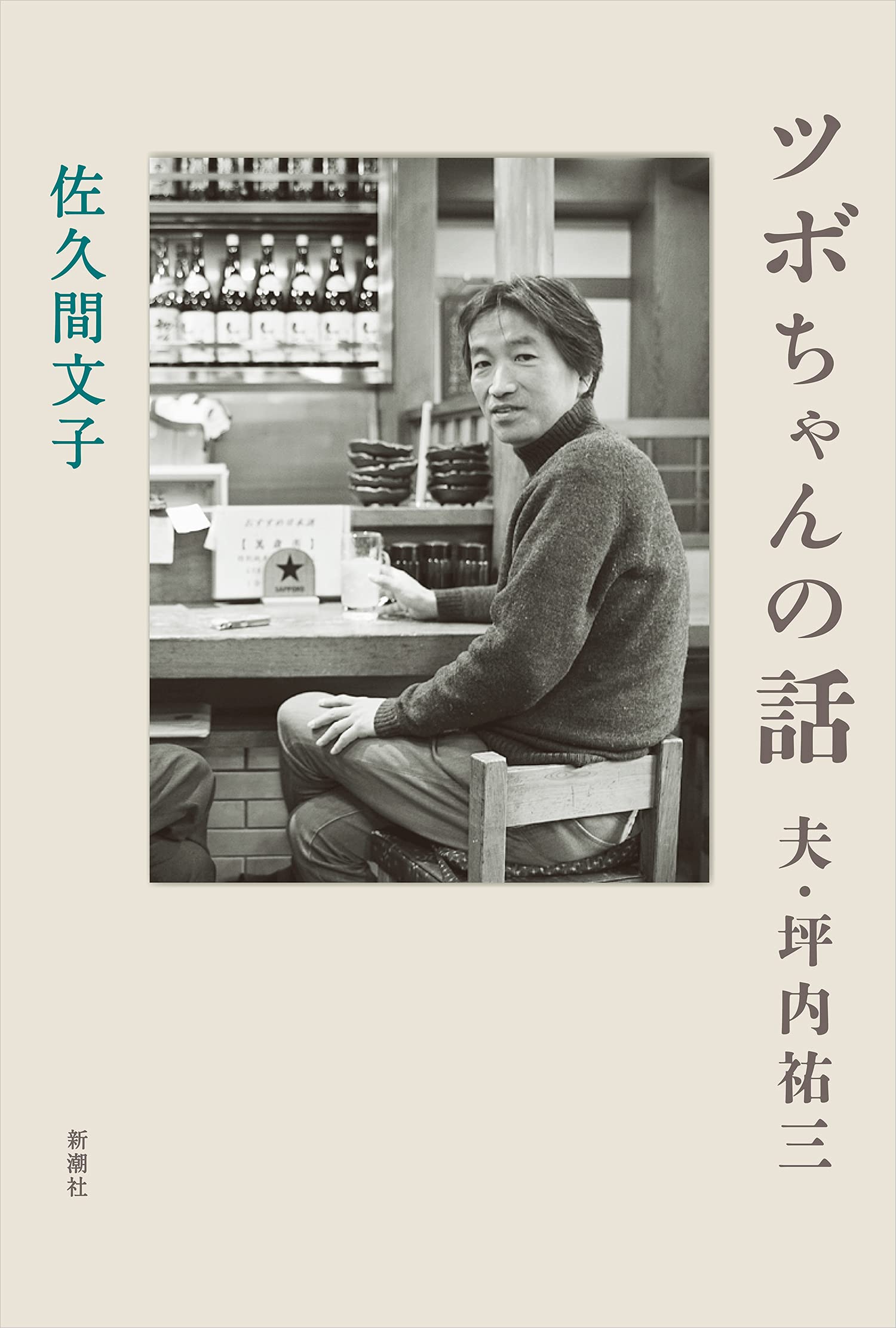

【著者インタビュー】佐久間文子『ツボちゃんの話』/急逝した坪内祐三氏の比類なき業績や彼との生活を綴った追悼の書

2020年の1月13日にこの世を去った評論家・坪内祐三氏の妻であり、自身も文芸ジャーナリストとして活躍する著者が、彼と共に過ごした生活を振り返る一冊。

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

早すぎる死から1年半 本と酒を愛した不世出の物書き その妻が綴る多事多難な日々の記憶

『ツボちゃんの話』

新潮社

1870円

装丁/新潮社装幀室

佐久間文子

●さくま・あやこ 1964年大阪市生まれ。京都大学文学部卒業後、朝日新聞社入社。文化部記者、「AERA」「週刊朝日」編集部を経て、08年より書評欄編集長。11年に退社し、現在は文芸ジャーナリスト。著書は他に『「文藝」戦後文学史』。坪内氏とは97年に出会い、98年末に同居、その後結婚し、20年以上を共に過ごす。「彼はその間、ずっと日記を雑誌に発表している珍しいひとなので、私の記憶とすり合わせれば大抵の事実関係は確認できて、助かりました」。165㌢、A型。

死について驚くほど深く考えていた彼の生き方と作品は妙に重なるところがある

コロナ禍という言葉すらまだなかった昨年1月13日。文筆や評論の世界で独特の存在感を放った坪内祐三氏が、急性心不全のため突然この世を去った。享年61。

本書『ツボちゃんの話』は、文芸ジャーナリストとしても活躍する妻・佐久間文子氏が、故人の比類なき業績や彼との生活を綴った追悼の書。

「彼の仕事場を畳む時点で500箱くらいあったのを、何とか100か200まで減らしたいんですけどね。特に雑誌類は珍しいものも多く、つい私まで面白くなってきちゃって……」

床に座り込んだら最後、箱買いした雑誌類を延々楽しそうに読み耽っていたという博覧強記の人は、〈人好きで人嫌い〉など、相反する要素を同居させた、多面体の人でもあった。

*

〈私はこの人を死なせてしまった〉〈どこで異変を見逃したのだろう〉という妻としての悔恨も痛切な第1章「亡くなった日のこと」。

朝日新聞の文化部時代に、当時まだ知る人ぞ知る存在だった坪内氏の記事を自ら企画し、〈このあと時間ありますか〉と聞かれて〈あります〉と即答したことや、あることで〈怒りのファックス〉を送りつけた矢先、神奈川近代文学館「広津家三代の文学」展で彼と遭遇。あの再会がなければ〈一緒に暮らすことにはならなかったかもしれない〉と思う第2章「出会ったころ」。

さらに第4章「雑誌小僧」、第5章「人間おたく」など、全12章の構成がまず秀逸だ。

「基本的には彼と出会ってからの様々な

実は当初、私は特に個人的な事柄に関して距離感が掴めず、客観的にしか彼を書けなかった。それを少しずつ書き直したのが本書で、彼と知り合って以降の私自身の感情も含めた事実関係を、何とかつかず離れずで書けた気がします」

実は広津展で再会した時、彼には恋人がいて、前妻で写真家の神蔵美子氏、その再婚相手の末井昭氏とも親しくつきあっていた。

「当時は『靖国』も『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』も出る前ですが、私は誰とも似ていない彼の才能に惹かれてはいたと思う。偶然、再会した時期、彼の周りには強烈な渦潮が発生しているようで『何だか大変そうで私には無理』って友人に話してるんです。その渦に突然呑みこまれ、そこからは流れに身を任せてしまった。どう抗っても会う時は会っちゃうので」

98年、2人は同居を開始する。彼が『靖国』や『変死するアメリカ作家たち』を形にする過程や、『東京人』時代から敬愛する山口昌男氏や常盤新平氏との交流。また〈『靖国』は、さまざまな書物や雑誌を渉猟し、その時代を生きた人たちが見ていた景色、場所に流れていた空気やにおいまで再現しようと試みている〉といった作品評までが坪内氏の人物像をそのまま物語る。

イイ感じのじいさんになれたはず

「中央より隅っこの、細々した断片をかき集めた中に、明治なら明治という時代を彼は見出し、歴史感覚自体、私は彼に学んだんです。以前は今も昔も一緒くたの、歴史音痴だったので(苦笑)。

彼の死後、改めて作品を読む中で、歴史とはこういうものかと教えられ、昔から死亡記事を書く人に憧れていた彼が死についてここまで考えていたんだと驚きもした。別に自殺願望があるとかじゃないんです。自分も100歳まで生きて、芥川や谷崎のことを好き放題に書いた小島政二郎みたいになってやるとも言っていたくらいなので。

ただ彼の生き方と作品が妙に重なるところはあって、漢文脈と英文脈を両方学んだ漱石たち7人男のように、彼も歴史と英文学を学び、最後は変死してしまった」

本書では故人が愛し、憧れた古き良き文壇の残り香が、ふとした言葉のやり取りに感じられる。例えば00年に新宿でヤクザ風の男に暴行を受け、内臓破裂で2か月入院した顛末を描く6章「死にかけた日」では、野坂昭如氏の見舞文が必見。〈かつては三島由紀夫が文壇で一番殴りたくなる顔で、それを継いだのが私ですが、もう小生の時代ではなく貴方の時代なのですね〉!!

「一々書き留めたくなるくらい言葉が豊かなんです。

ただ酔っている時の本人は一切記憶がなく、いつも私だけが怒っている(苦笑)。そんなことが続くうち、彼が軽い感じで言ったんです、〈ぼくが死んだらさびしいよ〉って。だから優しくしてってことなんでしょうけど、なぜあんなに何度も言ったのかなあ……」

特に後年は酒が入る度に怒り出し、周囲と衝突した。

「ただ彼にも彼なりの怒る理由はあって、普通大人になると押し殺される感情がそのまま出ちゃうんですね。植草甚一や田中小実昌など、

人に懐き、町に懐かれ、何でも読んでいるのに〈地図が読めない男〉だったりした横顔を、事実や場面の連なりの中に

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2021年6.18/25号より)

初出:P+D MAGAZINE(2021/06/19)