【著者インタビュー】浅倉秋成『俺ではない炎上』/50代半ばのSNS弱者が巻き込まれた理不尽極まりない炎上逃亡劇

ある日突然、SNSに自分のなりすましアカウントが現われ、身に覚えのない「若い女性の殺害」を写真付きで告白されてしまったら……。明日は我が身かもしれない、現代的な巻き込まれ型炎上劇!

【ポスト・ブック・レビュー 著者に訊け!】

なりすましたヤツは、誰だ!? 必死の逃亡を続ける男が辿り着いた驚くべき真相とは―大注目の著者が放つミステリー

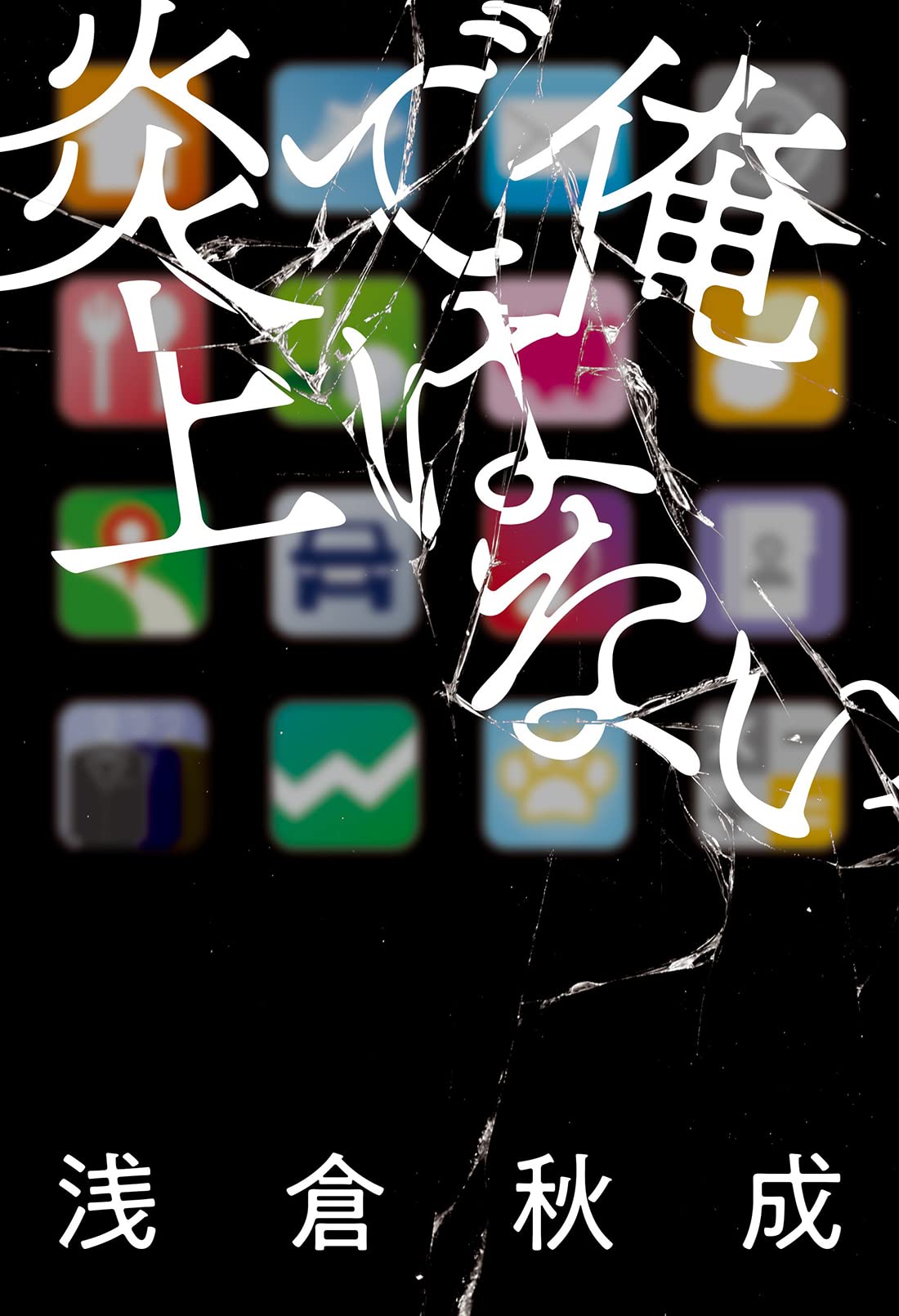

俺ではない炎上

双葉社

1815円

装丁/鈴木成一デザイン室

浅倉秋成

●あさくら・あきなり 1989年生まれ。千葉県出身。大学卒業後、印刷会社の営業マンを経て、2012年『ノワール・レヴナント』で第13回講談社BOX新人賞Powersを受賞しデビュー。19年刊行の『教室が、ひとりになるまで』や、21年刊行の『六人の噓つきな大学生』で注目され、後者は22年本屋大賞第5位に選ばれた他、山田風太郎賞や吉川英治文学新人賞候補に。現在「ジャンプSQ.」連載中の『ショーハショーテン!』など漫画原作も手掛ける。173㌢、66㌔、A型。

どんな立場にもある一理にフラットに耳を傾け、前向きに生かす感覚を大事にしたい

昨年春、『六人の噓つきな大学生』で火がつくまでは、「日の当たらない裏街道な作家生活を送ってきた」と、浅倉秋成氏、本人が言う。

「本屋大賞でも候補作10作品中で唯一プルーフ(発売前に作成する見本本)がなく、ほとんど無名状態から候補になったのも、僕くらいだそうです(笑)」

前作には現代の就活事情に限らない「今」が息づき、多くの共感を呼んだが、最新作『俺ではない炎上』もそう。公私共に充実した毎日を送る大帝ハウス大善支社営業部長〈山縣泰介〉が巻き込まれる理不尽極まりない炎上逃亡劇が浮き彫りにするのは、誰もが誰かを責め、言い訳を探し合う、ギスギスした現代の姿だ。

発端は若い女性の殺害を写真付きで告白する、〈たいすけ@taisuke0701〉の呟きだった。その〈血の海地獄〉と題した呟きを大善在住の学園大3年生〈住吉

*

「以前、友人や妹と話していて、気づいたんです。本はおろか、映画も滅多に観ない彼らが『これは観なきゃ』と口を揃えたのが、映画『スマホを落としただけなのに』で、明日は我が身という現代的な危機感は、普段フィクションに親しみのない人でも食指が動く強い動機になりうるんだと。

そこからこの巻き込まれ型炎上劇の構想が生まれました。主人公を年上にしたのは、ネット習熟度の問題以上に、未婚で子なしの自分に50代で妻も娘もいる泰介の感覚がどこまで書けるか、未経験の年代を描くことに挑戦したかったんです。

そんなトリックより年齢ありきで始まった炎上逃亡ミステリーではありますが、実は僕も昔、超体育会系な営業部にいたことがあって。その時に見たよくも悪くも強引な昭和イズムは違和感も含めて、かなり造形上の参考になりました」

そう。平均年収900万強の一部上場企業で順調に出世を遂げ、町田支店時代の同僚〈芙由子〉と結婚。妻の実家に近い大善市内に自社仕様の立派な家を建て、趣味はゴルフで車はベンツ。愛娘〈夏実〉にも恵まれた泰介は、誰かに好かれこそすれ、責められるような人間ではないはずだった。

だがある日、自社で今後扱う予定のコンテナハウスのショールームで担当者の〈青江〉との打ち合わせを終え、30代前半と思しき彼の万事煮え切らない態度を部下の〈野井〉と昼食をとりつつ批判していた矢先、泰介はなぜか学生に無断で写真を撮られかけ、支社長からもすぐ戻れとの緊急の電話が入るのだった。指示の通り裏口から戻ると社内の空気は重く、支社長が手にしたタブレットには公園で女性を殺害したのは泰介だとするまとめ記事が。

泰介は当然否定したが、〈そんな言い訳……通用するわけないだろ〉と支社長に自宅待機を命じられる。荷物をまとめていると1通の見慣れぬ封書を見つけるが、ようやくその中身を読めたのは、野次馬によって自宅に帰れず、連絡した警察も助けてはくれない中、妻と娘に当面は実家にいるよう連絡し、市内のビジネスホテルに逃げ込んでから。そこには〈事態はあなたが想像している以上に逼迫しています。誰も信用してはいけない〉と書かれてあり、〈どうしても辛くなったら「36.361947,140.465187」〉という謎の数字列と、〈セザキハルヤ〉なる署名が添えてあった。そしてこの瞬間から濃密で、価値観を根底から揺るがす、彼の逃亡人生が始まるのだ。

「メッセージ、というほどクリアではないんですが、自分の中に漠然とある時代感覚や疑問を伝える触媒が、本作で言えばネットの炎上や逃亡劇だと思うんですね。その逃亡劇がスリリングで面白かったとか言ってもらえると、それだけで十分嬉しいんですけど、最後に何か、読者が日常に持ち帰る価値あるお土産があればもっといいと思って小説を書いている側面があります」

「誰が悪いか」ばかり語る空気

「今作の場合はコロナ禍を意識しました。序盤はまずマスクでしたよね。暇な老人が薬局に並ぶせいでマスクが買えないと若者がネットで叩く一方、年配者は飲み屋で騒ぐ若者こそが諸悪の根源だと叩く。つまり全員が『誰が悪いか』ばかりを語り、責任を絶対自分に帰結させたがらない空気を猛烈に感じたんです。

そして世代や性別や国籍など、ありとあらゆる立場を比べ、『自分は悪くない』と言い合う対立状況の極限で起きるのがネットの炎上じゃないかと。おそらくみんなの中に元々あった『俺は悪くない』という叫びが、コロナで可視化されただけなんです」

後に被害者は県内の女子大生と判明。続いて泰介宅の倉庫からも新たな遺体が発見され、彼女も同じアプリで「たいすけ」と会っていたことがわかり、パパ活連続殺人かとネット上は騒然とする。が、身勝手な推測やデマばかり垂れ流す呟きの主たちや、たいすけ=泰介と信じて疑わない職場や警察。そして無実の罪で追われ、誰一人信じてくれる人間がいないことに絶望する泰介自身、言い訳を続け、周囲や自分と向き合わずにきた1人である。本書では誰もが愚かで、誰もがフツウなのだ。

「もちろんルサンチマンの塊だった僕も含めてです。これは何かというと時代や環境のせいにしてきた自分への戒めの書でもあるので。

その『俺は悪くない』をみんなが少し抑え、事実と向き合うだけでも、世の中もっとよくなる気がする。登場人物たちの間にあるギャップは当然として、今の若者をオジサンたちが不甲斐なく感じ、『もっと頑張れよ』と言うのにも一理あると思うんです。僕自身、昭和世代の強引さに助けられた時もあるし、そのパワーのおかげで今の日本があるのも事実だから。

そうした『一理ある』を先入観なく受け止め、自分をアップデートしないと何も変わらないのは世代を問わないと思う。つまりどんな立場にもある一理にフラットに耳を傾け、前向きに生かす、バランス感覚を僕は創作の際も大事にしたいと思っています。

少なくとも100%の力で誰かを叩き、否定できる人間なんて、この世に誰もいないと思うんです」

身近で感情移入しやすい導入部、そして二転三転する怒涛の展開を堪能しつつ、最後は自分を問われる油断のならない1冊だ。俺は、私は、本当に悪くないのか、感謝と謝罪を経て、今一度共に生きたい相手は誰なのかと。

●構成/橋本紀子

●撮影/国府田利光

(週刊ポスト 2022年6.3号より)

初出:P+D MAGAZINE(2022/06/15)