「淋しいって痛快なんだ」——ひとりぼっちの夜に響く、深沢七郎の名言集

その特異な作風と生き方で、昭和文学の“アウトサイダー”とも呼ばれた小説家・深沢七郎。流浪の日々の折々に綴られた彼のエッセイから、今こそ読んでおきたい名言を5つ紹介します。

(……)読後この世にたよるべきものが何一つなくなつたやうな気持にさせられるものを秘めている不快な傑作であつた。

——三島由紀夫「小説とは何か」(『決定版 三島由紀夫全集 第34巻』)

人間との結びつきはきらいなんだよ。犬にもあまり慕われているとイヤ。

——深沢七郎『生きているのはひまつぶし』

といっても本人いわく、小説はあくまで“道楽”のひとつ。それまで彼は職を転々としながら、もうひとつの道楽であるギターの演奏家として活動しており、『楢山節考』も当時出演していたストリップ劇場で、軽い気持ちで書いたと語っています。

そんな

社会の良識や権威にもたれかかることなく、読者の共感を期待する下心とも無縁。小説同様、ユーモラスな状況を描いても、常にひんやりとした寄る辺なさ——ときにゾッとするほど非情な眼差しを感じさせもする——を湛えた深沢七郎のエッセイは、身体的/社会的距離の有無にかかわらず、人と人のあいだに横たわる深淵を、清々しいほどあっけらかんと浮かび上がらせます。

【名言1】 「淋しいって痛快なんだ」

なぜか、陰気よりも陽気、孤独よりもたくさんの人と繋がっていることが評価されやすい世の中で、“淋しい”という感情は惨めなもの、恥ずべきものとして捉えられがちです。しかし深沢七郎の手にかかれば、そんな印象は一変してしまいます。

おいらはオカシクて仕方がないんだ。みんなオカシイことばかりなんだ。たとえば——泣きごとを打ち明けられたり、高価な衣装をつけたり、一生懸命仕事をしたり、他人の悪口を言ったり、怒ったり、酒を飲んだり、タバコをのんだり、自動車を運転したりすること。

みんなオカシクてたまらないんだ。おいらが気持がいいことは、ちょっと、まあ、淋しいような時だ。淋しい時はオカシクなくていいねえ、銀座の千疋屋のパッション・シャーベットのような味がするんだ。淋しいって痛快なんだ。

引用は『流浪の手記』収録の「おいらは淋しいんだ日記——オー・ロンサム・ミー——」から。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4195984041<>/span>

結婚を前提に数年間交際してきた女性とやっと別れることができた、という失恋(?)の告白ではじまるこのエッセイには、タイトル通り、ひとりになった淋しさがエモーショナルな筆致で綴られています。

といってもその文章からは、“淋しい”という言葉で一般にイメージされる陰鬱さや湿っぽさは一切伝わってきません。むしろ陰湿なのは相手の自由を縛る“愛情”のほうであり、ここではその束縛から解放された喜びが、気高く凛とした響きをともなって凱歌のように晴れやかに響き渡っているのです。

松尾芭蕉について書かれた、別のエッセーでは、『おくのほそ道』などの作品に結実する芭蕉の旅を「淋しさ、悲しさに陶酔する流浪」(「おお、野ざらし芭蕉」『深沢七郎集 第八巻』)と表現していますが、自身を“漂泊者”と呼んだ深沢にとって、身を切るような淋しさこそが、なにより生きている実感をもたらしてくれる感情だったのかもしれません。

埼玉で念願の農業をはじめたころの生活を綴った「生態を変える記」(『人間滅亡の唄』)には、畑の中の一軒家に住み、ひとり夢中で農作業に励む深沢を見て、同じ村の人が「気の毒だ」「つまらなくないですか」と声をかけてきたエピソードが紹介されています。それに対して彼は、エッセイの中で次のように返しています。

ほんとうに幸福な姿は淋しさに似ているのかもしれない。

【名言2】 「私は屁と同じ作用で生まれた」

私は一九一四年一月二十九日、山梨県の片田舎町——石和(いさわ)に屁と同じ作用で生まれた。人間は誰でも屁と同じように生まれたのだと思う。生まれたことなどタイしたことではないと思っている。だから、私の生まれた日などもイイかげんなもので、一月二十九日ではなく実際は四月の何日からしい。

『人間滅亡の唄』収録の自伝風エッセイ「自伝ところどころ」の一節です。

出典:https://www.shogakukan.co.jp/books/09352321

しかし、いくら小説家によるものとはいえ、「私は屁と同じ作用で生まれた」と言い切る自伝など他にあるのでしょうか。それも至極当然のように淡々と。おまけに「人間は誰でも」、と続きます。つまり、わたしやあなたはもちろん、あなたの推しも、自称デジタルネイティブも、いわんや「生れて、すみません」(『二十世紀旗手』)の太宰治も、「永いあいだ、私は自分が生れたときの光景を見たことがあると言い張っていた」(『仮面の告白』)の三島由紀夫も、どんなに気取ってみせたところで所詮同じ穴のムジナ、というわけです。

また、屁は深沢七郎のエッセイにしばしば登場しますが、恐らくここで言及されている屁は、

夜中に、

「パーン」

と、自転車がパンクしたような音がしたので眼をさますと、それは隣りの人が屁をしたのだった。

——「風雲旅日記」(『流浪の手記』)より

みたいな、文字通り目の覚めるホームラン級の一発ではなく、それこそ「タイしたことではない」「イイかげんなもの」という言葉に似つかわしい、ただただ滑稽で、どうしようもない、凡打のような屁なのでしょう。

生まれることが屁と同じなら、当然、人生も屁のようなもの。高価な服で着飾ることも、一生懸命仕事をすることも、酒を飲んで騒ぐことも、日々の喜びも悲しみも怒りも絶望もすべて、滑稽な音と匂いを残して消え去ってゆく——この「自伝ところどころ」でも、「すべてのものを失なってゆく気持」に襲われたという、若いころに両目が見えなくなったときのエピソードさえ、ごく淡々とした調子で書かれています。

【名言3】 「人間はみんなニセモノです」

深沢七郎が若者たちの人生相談に答えた『人間滅亡的人生案内』からの言葉です。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/430941432X

本書が刊行されたのは半世紀近くも前のこと。とはいえ、深沢のもとに寄せられた当時の若者たちの悩みは、現代の10代・20代のそれと本質的な部分で大きな違いは感じられません。その多くは「何者かになりたい」「どんな風に生きていけば良いかわからない」といった、切実と言えば切実、ありきたりと言えばありきたりなもの。反対に、時代を超えて想定範囲外の輝きを放っているのが深沢七郎の回答です。

例えば「何の欲もやりたいこともなく、毎日を厭世的に過ごしている」と悩む大学生に対して、

それは勝手に自分でそうきめていることで、貴君のような奴はちからも金もないが、それを持った場合は厭世家ではなくなり、恐ろしい人肉利用者になると思います。ニヒリストだ、アナキストだ、オナニストだなどとうぬぼれるのが呆れます。あなたは、ほんとは独裁者、資本主義者、寄生虫、たかり屋、詐欺、横領の素質を持っている奴です。

と返していますが、ここまで相談者を否定する回答もなかなかいないでしょう。

ちなみに、タイトルの「人間滅亡」は、当時、深沢七郎が教祖となって布教につとめていた「人間滅亡教」から。なにやら不穏なネーミングですが、本書での説明によると、その目的は「今まで人間たちが思い込んでいた他の動物よりすぐれているという考えを滅亡させること」。そして、その主たる教義は「ボーっとして生きること」。

好きなことには夢中になればいいけれど、決して社会的成功は目指さず、というよりそもそも社会性など持とうとせず、地球が理由なく動いているように、電子が理由なく原子核のまわりを回っているように、人間も「ただ生きているという状態だけでいい」という、教祖いわく、「実際やってみるとむずかしい」(「余禄の人生」『深沢七郎集 第9巻』)教えです。

それゆえ、「本物の人間になりたいのに、自分が安っぽい人間に思えて毎日がイヤで仕方ない」といった、いまで言う“意識の高さ”が透けてみえる相談に対しては、当然容赦などありません。

人間には本物なんかありません。みんなニセモノです。どんな人もズウズウしいくせに、ハズカシイような顔をしているのです。どんな人もゼニが欲しくてたまらないのに欲しくないような顔をしているのです。人間は欲だけある動物です。ホカの動物はそのときだけ間に合っていればいいと思っているのに人間だけはそのときすごせるだけではなく死んだ後も子供や孫に残してやろうなんて考えるので人間は動物の中でも最もアサマシイ、不良な策略なども考える卑劣な、恐ろしい動物です。だから、本物などある筈はありません。

また、「自分が安っぽい人間に思えて毎日がいやになる」なんてとんでもない考えかたです。安っぽい人間ならこんな有難いことはありません。安っぽいからあなたは負担の軽いその日その日を送っていられるのです。安っぽい人間になりたくてたまらないのに人間は錯覚で偉くなりたがるのです。心配なく現在のままでのんびりといて下さい。いちばんおすすめすることは行商などやって放浪すること、お勤めなどしないこと、食べるぶんだけ働いていればのんびりといられます。

【名言4】 「東京は五十人くらいでよい」

頻発する学校のいじめ問題に対しては「生徒が自殺したら校長センセも担任教諭も自殺しろよ」(「コウナイイジメ」『深沢七郎集 第十巻』)と怒りをあらわにし、航空機墜落事故については「飛行機は落ちることが当たり前で、落ちないというのが事故なのだ」から、「泣いたり騒いだりするのは、アタマがどうかしているのではないだろうか」(「いのちさまざま」『同上』)と問題提起するなど、深沢七郎はたびたび世間を賑わせていた事件や時事問題にも言及していました。

そんな彼が、公害や戦争を解決する手段として提唱していたのが「東京都50人説」です。

アブラムシはバカだから、一本の梅の木にいっぱいたかって、自分が死ぬことになる。渋谷などを歩いていると、前から人がぶつかるが、これはアブラムシと同じくらいバカげたことだね。東京は五十人くらいでよい。そうなれば水はきれい。公害もない。

引用は生前未発表のエッセイなどを集めた『生きているのはひまつぶし』から。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4334748600

それにしても、仮にも一国の首都がたったの50人とは。少子化や人口減少については近年さまざまな場所で取り沙汰されてはいるものの、危機感を持っている人もそうでない人も、さすがにここまでの状況は想定していないのではないでしょうか。

と、当時もこのような常識的でつまらない反応ばかり返ってきたようですが、とにかく深沢七郎にとっては、世の中の出来事のうち人間が減ることだけが良いことで、それ以外は全部悪いことなのです。なぜなら人間が増えて喜ぶのは、“他人を利用すること”ばかり考えている「悪いヤツ」、「独裁者、資本主義者、寄生虫、たかり屋」をはじめとする「人肉利用者」たちだから。

日本人の人口が増えたほうがよいというのは、みんな悪いヤツが言うこと。人に働かせて、自分はのうのうと暮らそうとしている。子どもが増えれば、奨励金をやる、というのは悪いヤツ。労働力をふやすためにそういっているだけ。

付け加えておくと、深沢が嫌悪する“他人を利用すること”は、政治・経済的なものにとどまりません。“人に裏切られたと思うこと”も、自分の行為に対して相手から何らかの返礼や報酬を求めている、イコール“利用することと同じである”と本書では明言しています。

さて、東京都は50人ですが、日本全体の人口は500人くらいが適当だそう。こうした目標数値と併せて、次のような具体策まで提示しているところに、深沢の本気度の高さがうかがえます。

ハラの中のサナダ虫は、卵をたくさん生むが、全部孵化させないで、ウンコにして出す。回虫だって承知している。人間もそうすればよい。自分が一匹だから、夫婦が一人ずつ生めば、すぐ人口が少なくなる。

深沢には、その名も「子供を二人持つ奴は悪い奴だと思う」(『人間滅亡の唄』)という題のエッセイもあり、どれくらい悪い奴かというと、子供3人の夫婦は前科13犯、4人の夫婦は前科20犯程度に相当するそうです。日本の少子化の要因は、このエッセイかもしれません。

【名言5】 「あの、連れてって下さいよ、ボクも」

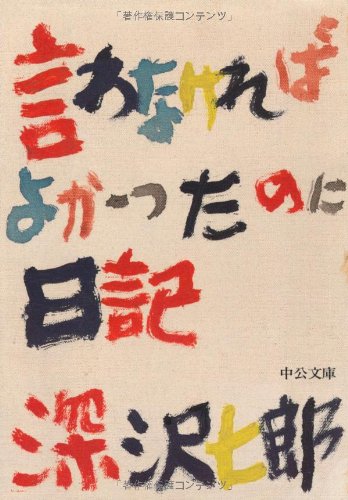

最後に、名言らしい貫禄は皆無ですが、深沢七郎の飄々さが如実にあらわれている言葉を「銘木さがし」(『言わなければよかったのに日記』)というエッセイから紹介します。ちなみに銘木(めいぼく)とは、内装などに使われる材質が優れていたり珍しかったりする木材のこと。

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4122014662

ある日の午後、銀座でひとりコーヒーを飲んでいた深沢七郎は、隣テーブルの3人組が「京都のお寺に銘木を見に行こう」と話しているのを耳にします。自身も銘木に惹かれているという深沢は、当然興味をそそられます。といっても相手はまったく面識のない人たち。大抵の人なら聞き耳を立ててやりすごすか、会話に加わるにしても「実は私も銘木が好きなんですよ~」と様子をうかがいつつ入っていくものでしょう。ところが深沢は違います。

「あの、連れてって下さいよ、ボクも」

と声をかけた。そうすると、三人が一セイにこっちをむいてボクを睨みつけたのである。そのおっかない目つきと云ったら、六ツの凄い目でグッと睨まれてしまったのである。

「睨まれてしまったのである」と言われても、見知らぬ人に突然「連れてって下さいよ」と声を掛けられたら誰だって不審に思うはず。けれども深沢はひるみません。再度、念を押すようにお願いし、ついに一緒に京都へと向かうことになるのです。汽車の出発は30分後、しかも無一文同然という状態で。

にもかかわらず、京都駅に到着後は一度も3人組と行動を共にすることのなかった旅の顛末については、ぜひエッセイで確かめてください。「渡り鳥ジミー」「ジャンバーを着た渡り鳥」「風流亡命」「風流逃亡」「風の又三郎」を自称した深沢の、面目躍如たる言動に驚かされるはずです。

旅行は見物をしに行って帰って来るのだが、私の場合は、ちょっと、ちがって、行ったところへ住みついてしまうのだった。

——「風雲旅日記」(『流浪の手記』)

おわりに

冒頭で引いた「読後この世にたよるべきものが何一つなくなつたやうな気持にさせられる」という三島由紀夫の言葉は『楢山節考』について書かれた文章からの引用ですが、彼は同じ文章内で「人を底なしの不快の沼に落し込む文学作品」、他の文章では「何かじめじめした、暗い沼の底に引きずり込まれるよう」(『中央公論』昭和31年11月号)といった感想も残しています。

『楢山節考』を含め、その多くが悲惨な、あるいは残酷な出来事を扱いながら——登場するのは、心置きなく山に捨てられようと自ら岩で歯をたたき割る老母、ひどい口臭のために村で除け者にされる青年など——、奇妙な晴れ晴れしさ、明るさが滲む深沢作品に、「不快の」「じめじめした」「暗い」といった形容詞は必ずしも相応しいとは思えませんが、とはいえ、いずれの作品にも共通する寄る辺なさは、確かに茫漠とした沼を想起させるかもしれません。

奇妙に明るい、底なしの、深沢七郎沼にようこそ。

初出:P+D MAGAZINE(2021/06/29)