小説は書き出しが命!昭和文学に学ぶ冒頭文の「反則テクニック」5選。

小説の書き出しに注目すると、作家たちが創作に込めた工夫とテクニックが見えてくるもの。「定番ネタ」にひねりを加えた書き出しから、「そんなのアリ !?」と唸ってしまうような反則テクまで、冒頭文の書き方を一挙にご紹介!

説得力のある文章を書きたいというあなた!

誰かを「そそる」文章を書きたいというあなた!

文章の「書き出し」に工夫をしてみてはいかがですか?

書き出しは、ポップソングでいえば「開始10秒のイントロ」、漫才でいえば「つかみのボケ」、飲み会でいえば「一杯目のビール」。読み手のハートをぐっと捉えて期待感をあおるという、非常に重要な役割を持っています。

他の人が書かないような書き出し、ひとヒネリ加えた書き出しを身に付けたいのなら、文学作品を参考にするのが一番です。

今回は、昭和の文学作品を題材に、思わず「こんなのアリ?」とのけぞってしまうような「反則テク」を5パターン紹介いたします。

太宰、三島、芥川…大作家たちの書き出しテクまとめ

1. 定番ネタをいじくろう!(安部公房『壁』)

いかにも小説らしい、定番の書き出し文といえば、「朝、目がさめると…」というもの。目覚めの瞬間から小説を書き出すのは、鉄板テクともいえますね。有名なところでいえば、フランツ・カフカの『変身』。「目がさめるとベッドの上で大きな毒虫になっていた」というあまりにも唐突な冒頭文は、文学ファンならずとも耳にしたことがあるのでは?

他にも大ベストセラー『世界の中心で愛を叫ぶ』の冒頭文、「朝、目が覚めると泣いていた。いつものことだ。」などなど、「どいつもこいつも目覚めすぎ!」と食傷気味になるくらい、目覚めの情景から始まる小説は枚挙にいとまがありませんね。

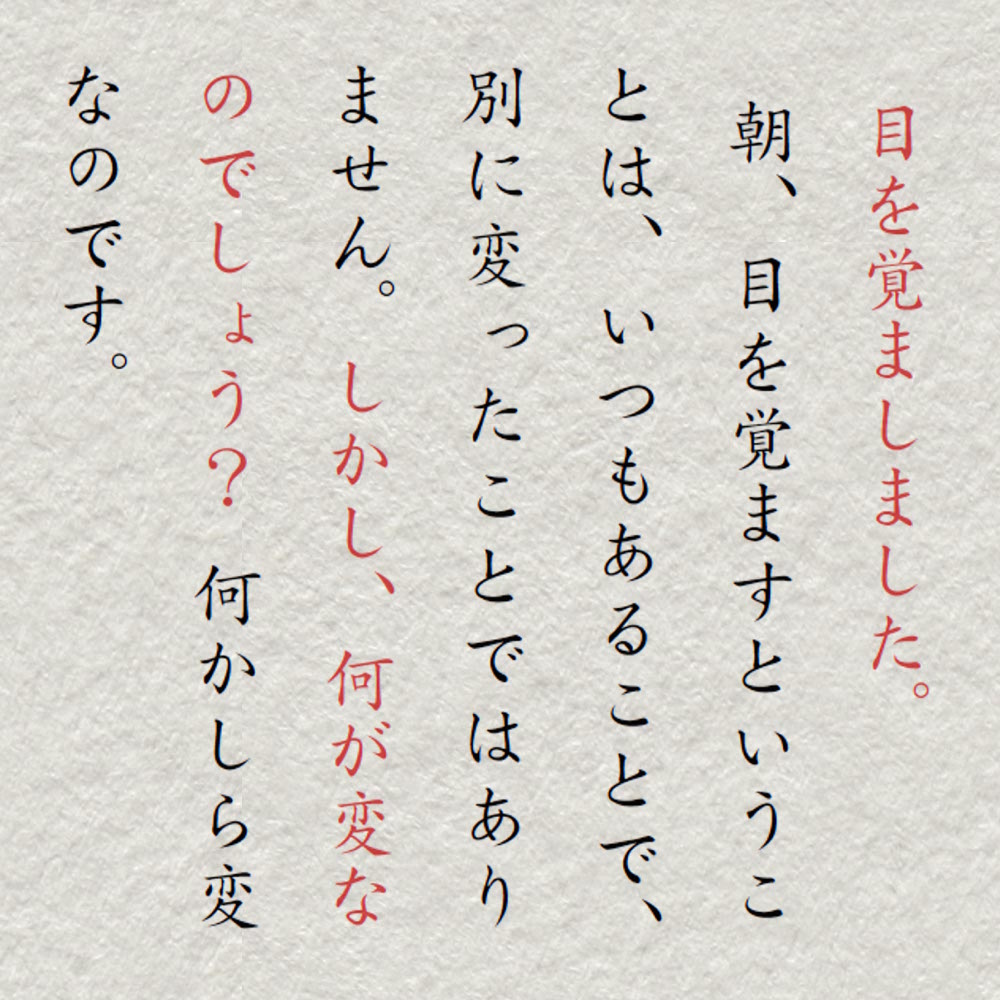

安部公房の『壁』の冒頭文もまた、「目を覚ましました。」という、ど直球の冒頭文から始まります。語り手はそれを「いつもあること」と認めていますが、「毒虫に変身していること」や「泣いていること」がいつものことだというのではなく、あくまでも「目を覚ます=いつものこと」という、当たり前の確認をしているのです。

そのうえで語り手は、「しかし、なにが変なのでしょう?」という、意味が通っているようで通っていないような疑問を投げかけます。なんだか、すごく変なことが起こりそうな気がしませんか?(実際に変なことばかり起こります)

2. 「誕生秘話」を疑え!(三島由紀夫『仮面の告白』)

一人称小説が引き起こす最大の矛盾のひとつとして、「作中の時間経過と時制表現のズレ」があります。語り手自身の「誕生」から「成長後(現在)」までを物語るような、タイムスパンの長い小説ならなおさらのことです。

例えば、十九世紀のイギリスを代表する小説家、チャールズ・ディケンズの代表作である『デイヴィッド・カッパーフィールド』という長編小説の第1章は、日本語では「出生」と訳されていますが、原文では “I am born.”と現在形で表されています。

ここでもし仮に、「私が生まれた(I was born)」と語り手であるデイヴィッド自身がいったなら、彼はその出来事をいったいいつ語っていることになるのでしょうか。作中のすべての出来事が終わってから? それとも誕生した直後?

いずれの場合にしても、〈「書く」という行為〉と〈作中人物が認識可能な時間〉とのあいだに、論理的な飛躍が生まれてしまうのが「小説」という形式の矛盾なのです。そんな矛盾をふまえてか、J. D. サリンジャーの代表作、『ライ麦畑でつかまえて』の冒頭文では、出生から現在にいたるまでの自伝的・回顧的内容について小説がやたら語りたがることを、一人称の語り手自らが「デイヴィッド・カッパフィールド的なしょうもないあれこれ」と一蹴しています。

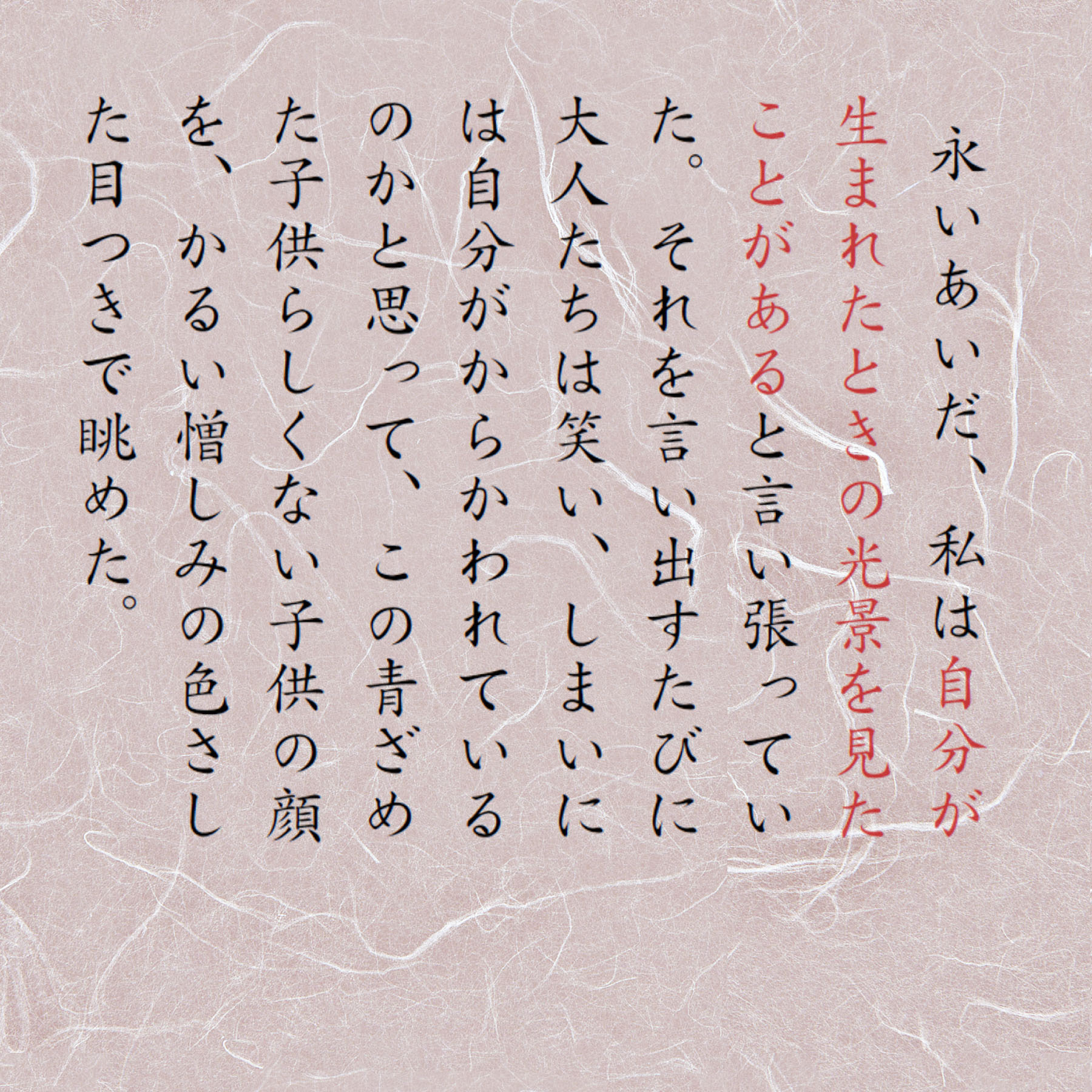

さて、前置きが長くなりましたが、三島由紀夫の『仮面の告白』の冒頭文には「私は自分が生まれたときの光景を見たことがある」との記述があります。とんでもなくウソ臭い告白ですよね? 周囲の大人の反応も、ある程度しかたのないことなのかもしれません。しかし、そのウソ臭さこそが、小説の語りの本質なのかもしれないと、改めて考えさせてくれる冒頭文です。

- 1

- 2