採れたて本!【海外ミステリ#08】

名探偵に憧れるのと同じくらい、人は悪に魅了される。正義の活躍が映えるのは、悪役が魅力的だからだ。だからこそ、強烈な悪役が登場するミステリーは、それだけで傑作である。

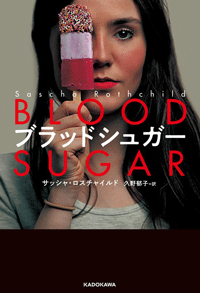

サッシャ・ロスチャイルドの『ブラッドシュガー』(KADOKAWA)は、まさしくそんな悪役が登場する作品だ。語り手であるルビー(わたし)は、ある日、一型糖尿病を抱える夫を亡くしてしまう。夜間低血糖の症状で急死してしまったのだ。しかし、一人の刑事が彼女を訪ねる。彼は、ルビーが夫を殺したと疑っていたのだ。刑事は、夫を含む、ルビーの周辺で死んだ四人の写真を見せ、全てお前が殺したんだろう、と詰め寄る。ルビーは困った事態に陥った。夫は確かに殺していない。だが、他の三人は殺していたのだ……。

物語は、ルビーが刑事に尋問され、審理が開始される「現在」のパートと、ルビーが過去の殺人事件についてその内幕を明かしていく「過去」のパートを交互に行き来する。いや、「現在」のパートにも、まるでインクが滲むように「過去」が浸潤してくる瞬間があり、二つの時制はまるで「まだら模様」のように溶け合っているといえる。今言った「まだら模様」というのは、ルビーのパーソナリティーを表すにもうってつけの言葉だ。ルビーは誰よりも共感能力を持った人物でありながら、同時に、罪悪感を覚えない一面もあるからだ。ルビーという人物は善悪の基準で簡単に割り切ることが出来ない女性だし、その基準を反復横跳びのように行ったり来たりしているわけでもない。まるで「まだら模様」のように、全ての要素が同居し、それが「ルビー」という存在を作っているのだ。

本作は、スカッとするエンターテインメントが読みたいとか、勧善懲悪がバシッと決まる話を読みたいとか、そういう人には向かないかもしれない。しかし、どうしようもなく目を惹きつけられ、引きずり込まれてしまう、このルビーという女性の語りに一喜一憂させられる凄まじい体験は、この小説でしか得られないものだ。ルビーという女性のキャラクターが一冊の小説を織り上げているという意味では、まさしく一流の「キャラ小説」であるといってもいい。

それにしても、この表紙をデザインした人には拍手を送りたい(ネットで検索すると分かるが、原書とはデザインが異なる)。撮影モデルとなった女性への他意はないが、これがまた、絶妙に不安を煽る構図と視線の向け方で、本書の雰囲気にぴったりなのである。気が早いが、本年の「表紙 of the year 翻訳小説部門」として、勝手に顕彰したい。

〈「STORY BOX」2023年7月号掲載〉