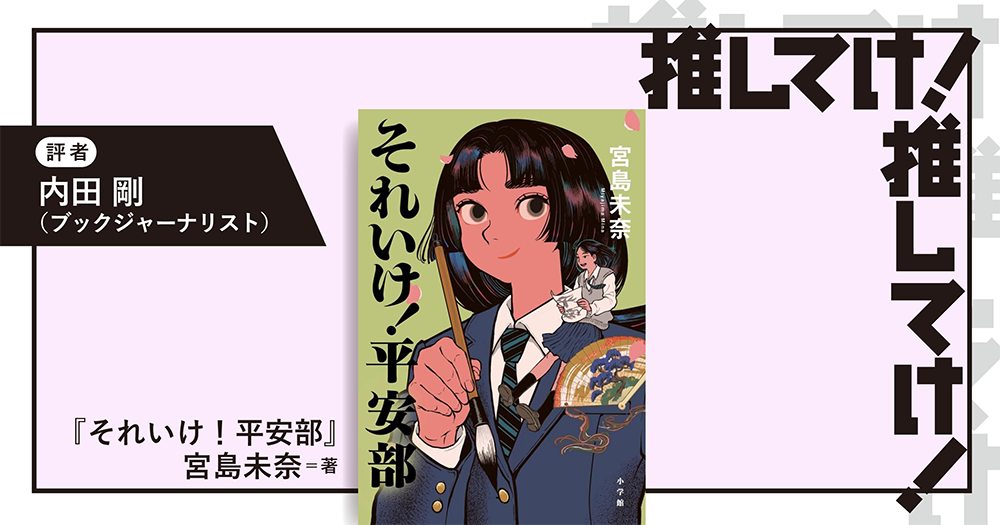

「推してけ! 推してけ!」第54回 ◆『それいけ!平安部』(宮島未奈・著)

評者=内田 剛

(ブックジャーナリスト)

これぞ「青春」の息吹! さがせ「平安の心」!

「いみじ!」「あないみじ!」

『それいけ!平安部』を読み終えたら、誰もがこの作中で繰り返される言葉が口癖になるに違いない。かくいう僕も読み終えたその日から寝ても覚めても「いみじ」。何事も「ヤバい」改め「いみじ」となった。まんまと罠にはまったようだが、それまた一興。今年のというよりも、令和の流行語大賞に決定だ。世代を超えて読者を虜にする中毒性。それが宮島未奈文学の最大長所である。

なんと清々しい作品なのだろう。とりわけ読後の余韻が印象的だ。青春部活小説には傑作が数多あるが、新たなスタンダードとなること間違いなし。物語の主人公は「平安時代が好き」な女子。高校生活の始まりに運命の出会いが待っていた。「平安」の心を知るために、個性的な5人が集まって新しい「平安部」を立ち上げる。もちろん合言葉は「あないみじ」。

ここはテーマパークか、それともパワースポットか? 書道、源氏物語、百人一首、貝合わせ、蹴鞠、そして文化祭。小説なのだから文字を追いかけているはずなのに、思わず写真を撮りたくなる「映え」ポイントも豊富で、ワクワク感が満点。10代の本音が弾ける感情は純度120パーセント。最強の青春模様を追体験できる。とびきりの「笑い」あれば価値ある「学び」もあり。瑞々しくて刺激に満ちた日々に胸がジワジワと熱くなる。

宮島未奈のキャラクターづくりは天下一品だ。宮島作品に脇役などはいない。しかもメインキャラだけでなく、イケメンにライバル、ユニークな先生など周囲を固める登場人物たちすべて抱きしめたくなるほど魅力的。傑出した個性に出会ったら最後、まったく目が離せなくなる。

「成瀬」シリーズを読んで、聖地めぐりをしたように、『それいけ!平安部』を読んだら、「そうだ、京都へ行こう!」とばかりに、気づけば平安神宮にいた。これは夢ではない。読めばいてもたってもいられなくなる。自分の目で、この足で、本場の「いみじ」を探したくなったのだ。

八坂神社に祇園、平等院に伏見稲荷大社の千本鳥居といった名所だけでなく、抹茶に和菓子におばんざい。老舗喫茶店にご当地パン。お香に数珠に舞妓さん。平安部の聖地である京都では、出会うものすべてが五感に響く「いみじ」であった。

本書を読み終えた書店員たちからは「平安部に入りたい!」という声が多数寄せられているそうだ。本書は読者自らが物語世界を体験できる、まさに誰もが脳内に「平安パーク」を作ることができる参加型小説でもあるのだ。希望をこめて末永いシリーズ化を期待しつつ、続刊以降は、新たな「平安部員」が持ち寄った「いみじアイテム」を作中の小道具として登場させていただけたら嬉しい。

『成瀬は天下を取りにいく』の出現は事件であった。文字通り飛ぶ鳥を落とす勢いで出版界隈のみならず、日本中の話題を席捲。見事、第21回本屋大賞を受賞した。続編『成瀬は信じた道をいく』も前作を上回る作品の質の高さで2025年本屋大賞ノミネート。さらには『婚活マエストロ』も順調に版を重ねている。出版不況が叫ばれるなか、「本が売れない」よりも「本の寿命が短くなった」と切実に感じられるのだが、宮島作品はずっとランキング上位で売れ続けている。読者と売り手のハートをがっちりと捉えたことには、明快な理由がある。

かつては多くの者がひとつの何かを追いかけていた「大衆」の時代であった。しかし今は多様性の時代。「個」がそれぞれに何かを推すことに重きを置くようになった。その流れはコロナ禍によってより顕著となり、重たい空気と息苦しい闇が押し寄せ、世の中は「生きづらさ」にあふれかえっていた。

そんな逆風があったからこそ、書店員も読者も突き抜けるような痛快な物語を欲していたことは間違いない。絶望よりも希望を、闇よりも光を、過去よりも未来を感じさせてくれる作品を売りたかったし、読みたかった。それが「成瀬」シリーズから始まる宮島文学の爆発的な売れ行きにつながったのだ。

『それいけ!平安部』というタイトルは昭和テイストを感じさせる。共に力を合わせる時に発せられるその言葉によって、まるで自分も平安部の仲間たちと団結したような気分になる。ひとつの目標に向かって突き進む合言葉があることはとても重要なことだ。

宮島作品に寄り添えば、ひとりであっても孤独じゃない。孤独であってもひとりじゃない。当たり前の日常が、鮮やかに色づいていくのだ。なにかと気忙しい日常も「平安」の心があれば穏やかに過ごせるはずだし、これから先、思い悩むことがあっても大丈夫。山あり谷ありの人生まるごと楽しめば、万事「あないみじ」なのだ。

内田 剛(うちだ・たけし)

約30年の書店員勤務を経て2020年よりフリーに。文芸書ジャンルを中心に各種媒体でのレビューや学校図書館での講演・POPワークショップなどを実施。NPO本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーのひとり。著書に『POP王の本!』(新風舎)。