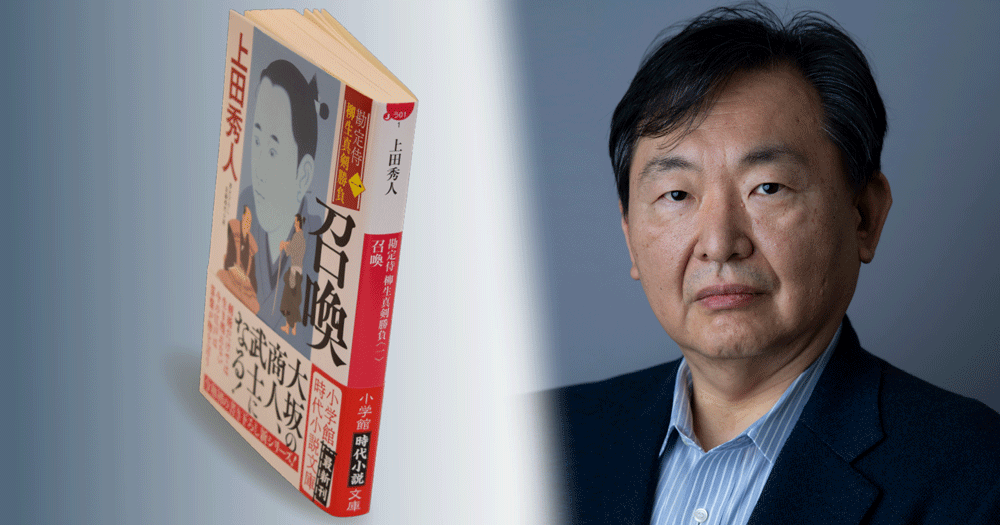

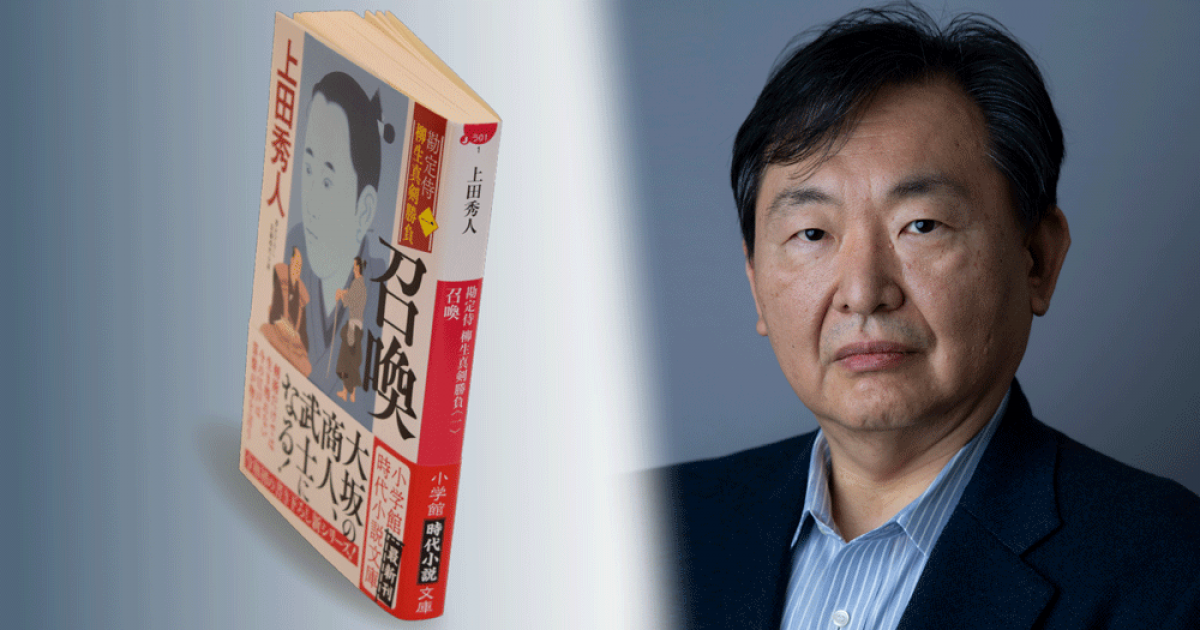

◇自著を語る◇ 上田秀人『勘定侍 柳生真剣勝負〈一〉 召喚』

時代は繰り返す。あるいは歴史は繰り返すとよく言われる。

平和は次の戦争までの猶予でしかないといううがった見方もできるという。それだけ人は争いを繰り返してきたのだ。

一六一五年、大坂夏の陣をもって戦国は終わった。徳川家康が前の天下人豊臣秀吉の遺児秀頼を滅ぼして、名実ともに天下を統一、日本から戦は消えた。

戦争がなくなると次に来るのは、経済の活性化である。当たり前のことながら、明日殺されるかも知れない、明日家屋敷を焼かれ財産を奪われるかも知れないとの不安がある間は、誰もその日を生きるのに必死で、明日の、一年先の、十年先のことなど考えはしない。明日があるとわかればこそ、人は夢を見る。

百姓は安心して耕作に励み、職人は使い捨てではない後世に残るものを造り、商人は財をなす。灰燼と帰した大坂の町は、こうやって復興していった。

だが、この復興に役立たない者もいた。武士である。戦う者である武士は、基本として破壊者でしかなく、平和になった世に破壊者の居場所はない。

当然だが、復興、発展にかかわれない武士にその恩恵はなく、経済の活性化から一人取り残されてしまう。

足りなければ奪えが通用しなくなった武士の財政は逼迫、代わって商人が台頭する。

そのことに気づいた武士は、商人を取りこもうとする。

『召喚』の主人公一夜もその一人であった。戦場という特殊な環境で出会った男女の間に生まれた一夜は、祖父淡海屋七右衛門のもとで一人前の商人となるべく学んでいた。

不幸だったのは、父が柳生宗矩だったことだ。徳川家の惣目付として辣腕を振るった柳生宗矩は、役目のためにおろそかになっていた藩政を建て直すべく、つかの間の交情で生まれたまま放置していた一夜に目を付けた。

支配者たる大名という権威、そして実父であるとの事情を盾にした柳生宗矩に逆らえず、一夜は商人から武士への変転を強いられる。

柳生家の内政を預けられた一夜はその雑さにあきれるが、商人の流儀は武家で通じない。

出るを抑え、入るを興す。やり方は違っても、財政を再建するのはその一手に尽きる。

いつでも時代の変わり目は、価値観の逆転を伴う。改革には痛みが伴う。わかっていても、それを受けいれられない者は多い。

利はわからず、理は通じない。逆らうならば力で押さえつければいいという武士の考えを、一夜はどのようにして変えていくのか。

ちなみに江戸時代は、世界史にも類を見ない二百五十年という泰平を維持する。その基礎を作ったのは、まちがいなく戦いではなく経済で生きるべきだと、武士の手から刀を外させた者たちである。

一夜はその一人になれるのか。

物語は始まったばかりで、作者にも結末は見えていない。

大坂商人として生きてきた一夜の経験が稔りを結ぶのか、徒労に終わるのか。

是非、最後まで見守っていただきたい。