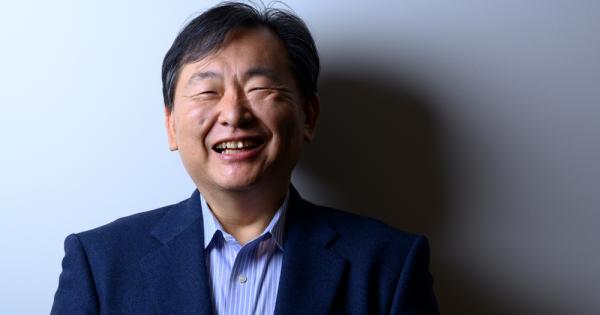

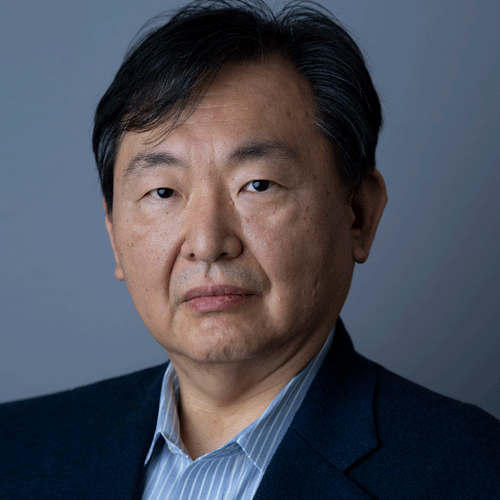

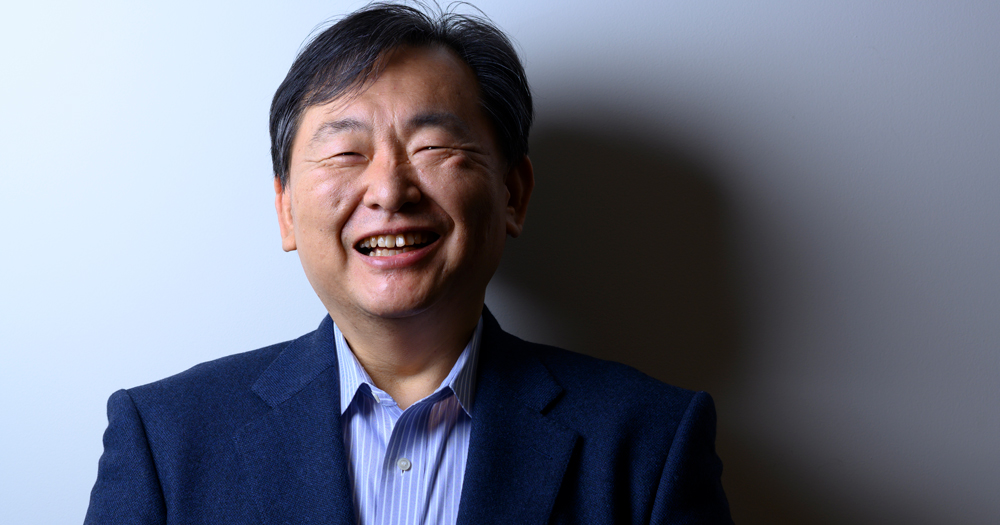

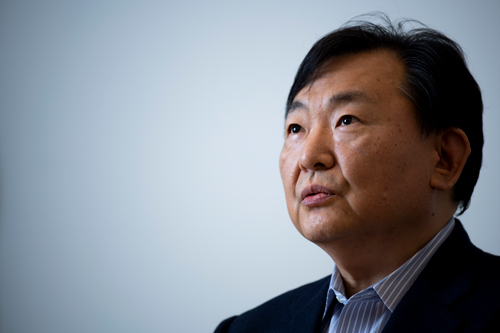

上田秀人さん『勘定侍 柳生真剣勝負〈一〉 召喚』

膨大で広範な知識を礎に健筆を振るう時代小説作家の上田秀人が、文庫書き下ろしで 新シリーズをスタートさせた。

第一巻「召喚」のタイトルは、柳生新陰流で知られる柳生家に商人の青年が勘定方として召し抱えられたことを意味する。題材は、経済だ。

上田秀人が「STORY BOX」にて連載『新陰の大河 上泉信綱』をスタートさせたのは、昨年の夏だった。数々の剣豪を生んだ柳生新陰流の始祖・上泉信綱を主人公にした同作は、第二巻で柳生石舟斎(二代目)を描き、第三巻の柳生宗矩(三代目)へと連なる、「柳生新陰流シリーズ」の第一巻として構想されている。

「戦国武将と並ぶ時代劇の主役と言えば剣豪ですから、柳生新陰流の面々もこれまで何度か自分の小説に出したことがありました。ある時、デビュー作から担当してもらっている編集者に〝一遍きっちり、柳生新陰流について書いてもらえませんか?〟というお話をいただいたんです。まずは初代のことを雑誌連載のかたちで書き出してみたところ、編集者が〝四代目柳生家以降を文庫書き下ろしでシリーズ化して、連載のほうと物語がリンクしていったら面白いですよね〟なんて言い始めた。おいおい二倍書かせる気だなと思いつつ、調べものが一回で済むからラクだなと思ってしまったわけなんです(笑)」

本誌連載の大河シリーズは史実を徹底的に重視した硬派な歴史小説だが、文庫書き下ろしのほうはエンターテインメントにするという方向性を固めた。そして、史実を尊重しながらも、主人公はオリジナルキャラクターとすることが決まった。

九千石の旗本のほうが一万石の大名より裕福

シリーズ第一巻『勘定侍 柳生真剣勝負〈一〉 召喚』は、三代将軍家光の時代の寛永十三年(一六三六年)に始まる。某日、柳生但馬守宗矩は江戸城黒書院に呼び出され、老中から四千石の加増を言い渡された。大名を監察する惣目付としての仕事が評価されたかたちだが、加増によって一万石に達した柳生家は今後、旗本から大名へと家格が変わる。

惣目付の任が解かれ今後は監察される側へ回ることとなり、政敵との抗争が危ぶまれる状況となった。何よりの難題は、一万石の大名ともなれば特に経済面において、負担が一気にのしかかることだ。

「柳生但馬守が加増で柳生藩の初代藩主となった、そこまでは紛れもない史実です。ただ、その後の柳生家の歴史を見てみると、藩政はあまりうまくいきませんでした。作中でも書きましたが、〝一万石の大名よりも九千石の旗本の方が裕福〟という逆転現象は当時、一般的だったんですよね。例えば、大名になったら参勤交代が義務になり、莫大な費用がかかります。一回り大きくなった家中運営のための人件費もかさむ。将軍の剣術指南役を務める柳生家ですから、切った張ったの剣術はみな得意なんですが、そろばんを弾く算術に秀でた者はいなかったんです」

その史実から、想像を膨らませた。

「捨てておいて、今更だが……あやつを召し出すしかないな」

柳生但馬守は自身の隠し子であり、大坂一と言われる唐物問屋淡海屋七右衛門の孫である一夜を、勘定方(=藩の出納係)に取り立てたのだ。この二十歳の青年が、主人公となるオリジナルキャラクターだ。

「僕は根っからの大阪人なので、金儲けの話を書くのが好きなんです(笑)。剣術の世界に、算術の世界の人間を放り込んでみたら面白いだろうという発想です。主人公は、メインとなる世界観からは遠い人間にしたほうが楽なんですよ。遠いほうが、説明がスムーズなんです。

例えば刀を構えていざ勝負という場面になった時に、シロウトが紛れ込んでいたら〝今から何をするんですか?〟という質問が当然出てくる。そこで会話が発生することで、剣術の世界の説明を無理なく入れられるんです。反対に、剣術の人間にとって算術の世界はちんぷんかんぷんですから、両者が出会えば〝儲けってのはこういうカラクリで出るものなんや〟と経済の基本概念の説明ができる。面倒な話を地の文で書くと、教科書みたいになって、読み飛ばされがちです。登場人物同士の会話文として処理することができれば、ややこしい情報も読み飛ばされずに伝えられるんですよ」

異文化の衝突は、本作の重要なテーマのひとつでもある。「商人など、世に出るとは言わぬ。男子ならば武士として名をあげることこそ、本懐である」と言う柳生家長男・十兵衛と、「もう戦なんぞ、ないねんで。剣術は要らん。人を殺す技を身につけるよりも、人を生かす勘定を学ぶべきやろう」と反論する異母弟・一夜の会話の応酬は、活劇シーンに負けずとも劣らない熱量が宿る。

「一夜は身分的には武士となり、十兵衛に剣術を教えられる場面も書きましたが、剣の名人にさせるつもりは毛頭ありません。大坂一の唐物問屋の後継ぎとして鍛えられてきた経験を生かして、柳生藩の改革に乗り出してもらいます。まず一つは、新田開発ですね。ただ、柳生藩があった場所は今の奈良県の西端にあたるんですが、実際に行ってみると坂ばっかりで耕地になりそうな土地が少ないんです。となると近くに伊勢本街道が通っているので、物流を改善し、新しい産業を興すことのほうが本命かもしれない。現代にも通ずる、土地開発の話にも持っていけたら面白いかなと思っています」

経済の発展は時に、その土地の文化を壊すことにもなる。

「無理やり柳生家に取り立てられた一夜としては忸怩たる思いがあるし、大坂の陣で故郷を灰燼に帰した武士連中に、一泡吹かせたいという気持ちもある。その恨みを、直接ぶつけては面白くないんですよ。金儲けにはなるけれど柳生家としての伝統は廃れます、というかたちで遠回しに嫌がらせさせる予定です(笑)」

一夜の藩政改革がどうなっていくかも楽しみだが、第一巻には他にも無数の物語の種が蒔かれている。

柳生但馬守が家光から命じられた、「闇の惣目付」としての仕事のターゲットは? 甲賀忍者が目にした、柳生十兵衛の弟・友矩にまつわる秘密の意味するところは? 大坂の味噌問屋の美人姉妹が三人全員手を挙げた、一夜の嫁選びはいったいどうなる?

続きが気にならずにはいられない。

歯科医も大坂商人も小説家も基本は同じ

「主人公に視点を定めず、いろいろな視点を出しているのは、次から次へと話の種を蒔いて、読者さんに興味を持っていただくためなんです。蒔いた種を花火にして打ち上げて、その間に別の種を蒔いて……と繰り返していくことで、話の風呂敷もどんどん広げていきたい。どっち方面にどこまで広げていくかは、ひとえに読者さんの反響次第ですね」

その話を聞いて、一夜が「商いの極意」について語った台詞を思い出した。「商いちゅうのは、相手をよう観察することですねん」。

「僕は五年前まで兼業で歯医者をやっていたんですが、大学で厳しく教えられたのは〝歯医者は口だけ見ていればいいわけじゃない〟ということでした。患者さんが、診療室のドアを開けて入ってきた瞬間から見ておかなければいけない。片足を引きずっておられるな、顔色が少し悪いな……ということを全部チェックしてから歯を見れば、歯痛とは違う病気の可能性に意識が及び、治療上やってはいけないことの判断がついて医療事故を防げるんです。一夜がやっている商売も、同じですよね。当時の江戸は値段なんてあってないような世界で、対面での価格交渉が基本ですから、〝こいつは無茶な額を言っても買うぐらい欲しがってるな〟と見抜いた時は、高く吹っ掛けられる。逆に相手が〝安かったらまぁ買うてもええか〟と思っているのが分かれば、利益が出るギリギリの線を探ればいい。相手の顔色と目の動きや表情、相手の反応によってこちらの出方を決めるのは、商売の基本だと思うんですよ」

続刊は、半年に一冊ペースで刊行していくという。待望の第二巻は、八月に刊行予定だ。

「一夜は第一巻ではまだ、父親である柳生宗矩との初対面を果たしていません。第二巻ではその場面を書くことになるはずですが、一夜は柳生宗矩のことを〝よう観察する〟と思うんですね。ちょっとでも息子としての愛情があるのか、それとも単なる道具だと見なしているのか。お互いの顔色を見ながらの、剣術ではない〝会話の真剣勝負〟が花火のひとつになるかなと思います。と言いつつ、僕は結構裏切るんですよ(笑)。実際に第二巻で何が書かれることになるのかは、八月の発売までお待ちください」

小学館文庫

時は寛永十三(一六三六)年。大名を監察する立場の惣目付、柳生宗矩が急遽大名になった。宗矩は、惣目付時代に買った恨みから難癖をつけられることを懸念し、秘策を思いつく。唐物問屋淡海屋の孫・一夜を突如、柳生家に召喚したのだ。