連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第9話 坂本龍一さんとの一年

名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第9回目です。「坂本龍一」といえば、その幅広い音楽性やアカデミー作曲賞を受賞するなどの実績が広く知られています。惜しまれつつ先日亡くなりましたが、筆者がその才能を目の当たりにした時のエピソードは「知」に満ちたものでした。当時を振り返ってみましょう。

坂本龍一さんとの一年

駆け出しの編集者だったころ、私にとって、坂本龍一さんは、名編集者だった坂本一亀さんの息子という印象の方が強かった。一亀さんは河出書房新社で純文学雑誌「文藝」の編集長をしたりして、野間宏さんの「真空地帯」、三島由紀夫さんの「仮面の告白」、島尾敏雄「贋学生」、高橋和巳「悲の器」など純文学の記念碑的な作品を手掛けていた。一亀という名前からワンカメさんなどと呼ばれていたが、私からは仰ぎ見るような編集者だった。

1978年、坂本龍一さんが、細野晴臣さんや高橋幸宏さんとYMOを結成した同じ年に、一亀さんは河出書房新社を退社して、構想社を立ち上げている。

この頃は、私の関心は、YMOの結成の方より、構想社創業の方に向いていたと思う。

私は一度だけ、新宿の小さなバーで、坂本一亀さんが、井上光晴さんや野間宏さんたちと飲んでいるのを見かけたことがあった。

私からすると、眩しいほど輝いている作家たちに対して、少しもへり下ることなく、議論を交わしている姿はとてもかっこよく見えたものだ。

ときが経って、私は一年間あまり、音楽家ではなく、思想家としての坂本龍一さんと一緒に仕事をすることがあった。

1983年に創刊した文庫版のPR誌「イン☆ポケット」の編集長となっていた私は、翌1984年の新年号から村上龍さんと坂本龍一さんのふたりをホストとして、ゲストをひとり招いての鼎談を掲載したのである。

坂本さんと龍さんは31歳、私は39歳になっていた。

吉本隆明さん、河合雅雄さん、浅田彰さん、柄谷行人さん、蓮實重彦さん、山口昌男さんという6人のゲストとの鼎談はとても知的な刺激に満ちたものになった。

この本が文庫になった『EV. Café』のあとがきに坂本龍一さんは、「この時代、何故か知に飢えていた」と書いているが、私もこの企画をやっている間中、知のシャワーを浴び続けているような一年だった。「知」という言葉があんなに力を持った時代はもう来ないだろうと思われた。

なにせ、ニュー・アカデミズム、ポスト・モダンなどという哲学用語が流行った時代だ。

とくに、1983年の『構造と力』、1984年の『逃走論』と、刺激的な思想書を続け様に出したばかりで、パラノイア(偏執狂)とスキゾフレニア(総合失調症)という流行語を生み出した、当時27歳、新進の思想家・浅田彰さんをゲストにしたときなど、私にしても、まさに知的な刺激そのものだった。

この鼎談が人気になったためだろう、「イン☆ポケット」が、ニュー・アカデミズム、略してニューアカの拠点の一つと言われもした。

浅田さんが颯爽と登場し、私たちが、『EV. Café』を進行した1983年〜1984年は、坂本龍一さんと村上龍さんにとっても、大きな変革の年だったと思う。

坂本さんは、1983年、映画「戦場のメリークリスマス」に出演し、同時に音楽を担当し、海外で評価を獲得、同じ年にYMOを解散して、新しい音楽活動をはじめることになる。

村上龍さんは、1984年、長篇小説「愛と幻想のファシズム」を、初めて商業週刊誌に連載し、中上健次さんの、純文学のうちにとどまらない言動と同調するように、純文学を取り囲んできた垣根を取り払う原動力になった。

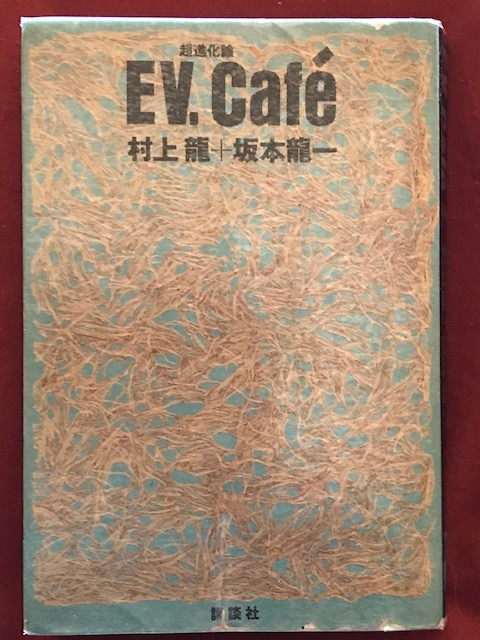

これらの鼎談は、のちに、『EV. Café』(Evolution Café 超進化論)として単行本になった。企画・編集したのは、坂本さんが持っていた出版企画会社「本本堂」であった。

出来上がった本は、タイトルも凝ったものだったが、ソフト・カバーの体裁から、細かく入った脚注など、坂本さんの趣味とセンスが十分に活かされて凝りに凝った、とても私には作ることのできないものだった。

いまは誰も言わなくなったが、この本のカバー・デザインには、前も後ろも、なんと、全面に、たたみいわしの写真が使われている。

たたみいわし!

坂本さんに、たたみいわしの写真を使いますと言われたとき、それは、もちろん、私の想像の埒外だったし、脳天をぶっ飛ばされた感がしたものだ。

1983年11月18日だったと思う。「イン☆ポケット」に掲載する鼎談のさきがけとして、ホスト役になる坂本龍一さんと村上龍さんのふたりによる対談を行った。

村上龍さんと私が、新宿のホテルの部屋で待っていると、入ってきた坂本さんは、すぐに、

「なに? この変な音」

と、顔をしかめた。

ほとんど誰もが気にしないような音だったし、私にはそれは聞こえないものだった。しかし、坂本さんは、この音が気になって、集中できないようだ。

ホテルの人を呼んで確認すると、原因は空調らしく、それを切ると、音が消えたようで、坂本さんはホッとした顔になった。

私は、坂本さんの聴覚の敏感な反応に、ただ驚くばかりで、音楽の天才の一端を知った感じがした。

あれから40年近い月日が経ち、坂本龍一さんは亡くなった。

坂本さんが、いつも静かな口調で語ったことは、豊富な読書量と思索に裏打ちされていた。長い時間会うことはなかったが、はにかんだような笑顔は忘れることはできない。

坂本さんが亡くなったあと、オペラ「Life」を共に制作するなど、盟友と言っていいような付き合いを続けていた浅田彰さんが、以下のようなことを言っている。

「坂本龍一さんは、ポスト・モダンの名の下に、あらゆる音楽に対応できる万能のスタジオ・ミュージシャンになり、あらゆる音楽をシュミレートできるが、坂本龍一の顔はない、つまり仮面をかぶって、しかし、仮面の下には何もない、それをBehind the Maskという言葉が端的に表している。だが、不幸にして、二度の大きな病気を経て、最後に素の自分に戻った。もはや仮面は必要ない。身体を持ったひとりの人間がこの地球を歩いて、地球の響きを全部、自分で受け止めて、響きごと音楽にしてしまう。完璧なAI作曲家が、痛みを持ったひとりの人間としての音楽家に到達したのだ。」

私は、「地球の響きを全部、自分で受け止めて」というくだりがとくに好きだ。坂本龍一さんが「新潮」誌上に連載した最後の思索を読みながら、地球の響きをすべて自分で受け止め、響きごと文章にしたものとして、私の心に染みてきているのである。時代が、坂本さんの意に反して、「知」的なるものを嫌うようになっているのも悲しい。

【執筆者プロフィール】

宮田 昭宏

Akihiro Miyata

国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。