笑いの見方がわかる名著3選

近年注目を集め続けている、笑いのコンテスト番組の数々。ただ、「笑い」というと、個々人で感性は異なります。それをどう評価するのかはなかなか難しいもの。笑いの世界を様々な方向性で紐解いた、名著をご紹介します。

昨年のM-1グランプリでのウエストランド優勝も記憶に新しいですが、毎年、M-1を筆頭にキングオブコント、theW、R1と笑いのコンテスト番組が注目を浴びています。「さや香の漫才は上方漫才の正統派!」とか、「ウエストランドの井口の毒舌はツービート以来だ」という評価を視聴者が互いに述べ合うのも見る楽しみになっています。ただ笑いという個々人の感性が違うものを、どう「評価」していくのは難しいものです。あれって、どこが面白いのかな? 笑えるけど、具体的にどう可笑しかったか説明できない、ということが時として起こります。面白さをある程度まで言語化してくれる本は、笑いの世界を深く味わう一助になるはずです。今回は「笑いの見方」がわかる名著三冊を厳選して紹介します。

小林信彦著 「決定版 日本の喜劇人」(新潮社)

https://www.amazon.co.jp/dp/4103318287/

著者である小説家・小林信彦氏は「週刊文春」連載のコラムで現在も健筆を奮っています。日本が60年代、ミステリー小説ブームに沸いた時期に「ハヤカワ・ミステリ・マガジン」と並んで人気を博した「ヒッチコック・マガジン」の編集長として出版界に登場しました。ラジオ、テレビでも活躍し、現代のマルチタレントの先駆けでした。当時は小説では小林名義、評論は中原弓彦と名乗り、中原名義で1973年に本書を出版しました。

一九四一(昭和十六)年は、日米開戦の年である。

七月二日、国府(中華民国国民政府)は独・伊と断交し、同月十八日には第三次近衛内閣が成立、二十八日に日本軍は仏印に進駐した。

……この月、私は生れて初めて、舞台の喜劇によって、からだ中を電気が走るような感覚を味わう経験を持った。場所は有楽座。ロッパ一座の公演である。

1932年に東京・日本橋の和菓子屋に生まれた著者は9歳にして伝説の喜劇人・古川緑波をライブで観たのです。それ以来、笑いの虜となってロッパ・エノケン(榎本健一)時代から現代までの喜劇の世界を、自分の眼でつぶさに追っていきます。理論的な本ではなく、ここで実感できるのは「笑いとの深い接し方」というものになるでしょう。

著者の評価のポイントになるのは、生れ・育ち、キャリア、発想、芸風、笑わせるテクニック、世渡りの才能、自己演出法を挙げています。そして記載される芸人の順序はクロニクル形式です。

取り上げられる芸人は古川緑波、榎本健一、森繁久彌、益田喜頓、三木のり平、トニー谷とフランキー堺、脱線トリオにクレイジーキャッツ、宍戸錠ら日活アクションの俳優たち、小沢昭一、藤田まこと、由利徹、てんぷくトリオ、コント55号(萩本欽一と坂上二郎)、藤山寛美、渥美清、伊東四朗、タモリにビートたけし、明石家さんま。そして新型コロナに倒れた志村けん。目配りは演芸にとどまらず、俳優の風間杜夫、そして近年の大泉洋にも付録で言及しています。厳選されたレジェンドという顔ぶれですが、その人選に著者が考える「笑いのエッセンス・基準」が込められていると思います。

古川緑波、森繁久彌、フランキー堺や宍戸錠、クレージーキャッツ、伊東四朗は都会的で洒脱な笑い。由利徹や脱線トリオ、志村けんは下品でダサい感じの笑いだけど、愛嬌や可笑しさの純度は高い。日本人離れした異端の笑いがトニー谷、または初期のタモリ(デビュー時は『ブラタモリ』の穏やかさは微塵もなく、イグアナのモノマネやインチキな大学教授を毒々しく演じていました)などのカテゴライズが可能でしょう。

そして著者は終始、伝聞やマスコミ評価は受け付けず、「自分の体験以外は扱わない」というストイックな態度を崩しません。晩年、全盛期を過ぎた上、抜群のアクロバティックな芸がウリであったのに脚を失ったエノケンに対して以下のような記述があります。

(註:榎本が主演した映画のレトロスペクティブの最中)ふと、私は、エノケンさんが私の

反応ぶり を横からうかがっているのに気づいた。どのくらい〈受け〉ているか、観察しているのである。この根性 は、もはや、業と言うべきだろう。

そして上映終了後、観客から賞賛を受けるエノケンは愛嬌を振りまく姿を見て、

一つの花道だったような気が、私は、してならない。

と、控えめに喜劇人への愛情を吐露します。このあたりは批評を超えたラブレターのようです。また、寅さん俳優として国民的な人気を得た渥美清に至っては、以下のような挿話が紹介されます。雨の日、地下鉄でばったり防水ジャンパーを羽織り、急いで映画会社へ向かう渥美と出会うのです。著者は既にスターである彼を濡れ鼠で移動させる会社を非難します。

「いや、そういうことじゃない!」

彼はぴしりと言った。

「芸人の種類によるんだけど、おれみたいなタイプはパチンコの玉が常にジャラジャラ動いていれば錆びないみたいに、雨の日は、こんな恰好で松竹本社まで出向かないと駄目なんだよ」

「そうかね」

「そうだよ」

渥美清は小声で言った。

おっちょこちょいで善人の寅さんとは離れた、処世に厳しい喜劇人の姿が浮かび上がります。直接遭遇で受けた印象を細大漏らさず書くことでキャラクターを印象付ける手腕。それは随所で読むことができます。

対象となる喜劇人と知り合ったとしても、著者は舞台や映画、番組に関しての評価へ忖度はしません。つまらないものは、つまらないと素直に述べます。「出てくるだけでウケ始めた」と芸人を評する場合、人気が定着して反応がいいと判断しがちですが、著者の場合は「危ない水域だ」と感じるのです。つまり、最初に人気を得た要素のバランスが崩れていると考える。これは長年、喜劇人の下積みからブレイク、そして衰退まで追っていないと働かないセンスでしょう。読み手は、著者の笑いとの接し方、考え方に触れることで、「喜劇人の在り方、芸の凄み、人気稼業の怖さ」を実感していきます。

このようなエッセンスが詰まった本を著者はこう位置付けています。

子供の頃から生の舞台や映画をずっと観てきた人たちを論じるんだから、もし「それは違う」と異論があったとしても、「これこれこういう理由で、自分はこう思うんだ」とは書けるだろう、と言う自信はあったんです。それで遍歴小説ふうというか、自分で見聞していくルポルタージュ的な書き方になって行ったんですね。

小林信彦という、笑いへの飽くなき欲望を持つ著者が「見た」喜劇人の姿を堪能していくと、笑いの本質、面白いの基準が垣間見えます。それを読書による追体験というのか、わかりませんが、確実に「面白さとは何だろう」という疑問へのヒントが得られるでしょう。

この記事の読者にとって、リアルタイムに触れられないせいで馴染みがないであろう緑波やエノケンから藤山寛美ですが、彼らの系譜にあたるような現在の喜劇人も存在します。

例えば、古川緑波は洗練された喜劇をプロデュースもした人ですから、その衣鉢を継いでいるのは劇作家の三谷幸喜(メガネがトレードマークというのも共通)であるとか。テレビ番組『シャボン玉ホリデー』の歌とコントで日本中を沸かせたクレイジーキャッツは、『SMAP×SMAP』のSMAPに移植されているという具合に。また現在はDVDや配信動画、そしてYouTubeなどでも過去の喜劇人の映像が視聴できるので、この本を傍にして見ると興味の幅もぐんと広がるはずです。

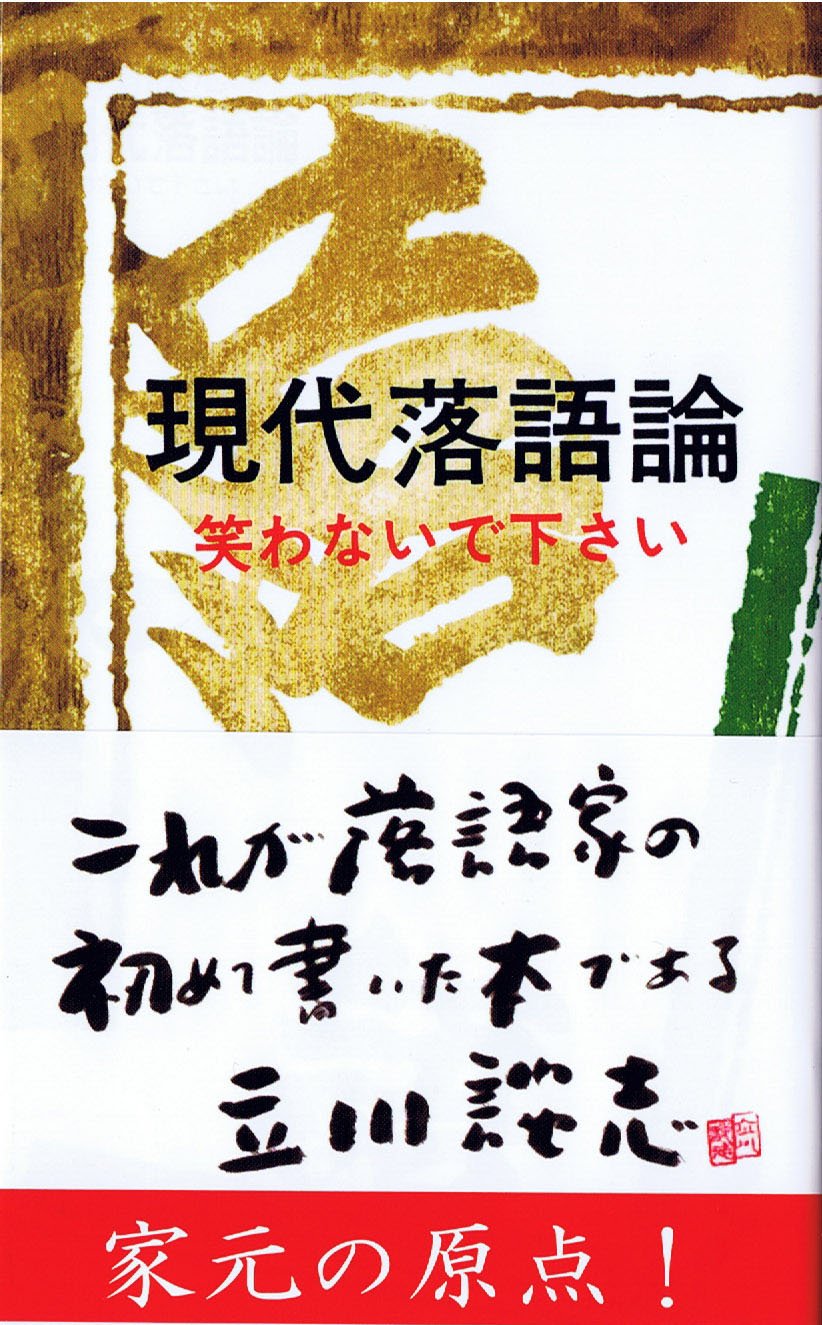

立川談志著『『現代落語論』其二 あなたも落語会になれる』(三一書房)

https://www.amazon.co.jp/dp/4380650073/

ビートたけし、爆笑問題・太田光、そして神田伯山に多大な影響を与えた落語家・立川談志(テレビの演芸番組『笑点』の創始者でもある)が自身の落語道を追い求めて書き上げた本が本書です。一度だけ、M-1の審査員を務めた著者の笑いの考え方が記された名著の一つです。

「其二」と題されているように、前作『現代落語論』(三一書房)があり、そこでは演芸史での発達を述べ、寄席芸にも言及した落語の基礎知識を叩き込まれる好著です。一冊目での結論を以下に引きます。

落語は能と同じ道をたどりそうなのは、確かである。

著者は能は新規な工夫が施されず、硬直した伝統芸能と断じ、バージョンアップされない芸能になると結論づけました。けれど、現代の落語家としてはバージョンアップの方向も示さねばならない必要を感じ、二冊目の上梓となったわけです。

この本の内容に入る前に、成立の背景を大事なことですから補足しましょう。

立川談志は昭和の名人、柳家小さんの弟子で、古今亭志ん朝と並んで若手のホープとして人気を得ました。ですが、一九七八年の落語協会分裂騒動(真打昇進制度に意を唱えた大名人・三遊亭圓生が協会を離脱)に接し、その五年後に自身も脱会。独立して立川流を立ち上げます。

独立するとどうなるか? 常打ちで落語が出来る寄席では喋れず、自ら落語会を催さねばならないのです。寄席より高い入場料を取って、身一つで観客と向き合わねばならない環境で、「今、落語はどうあるべきか」を突きつけられた著者は、言語化にも挑戦することになったのでした。

己れの惚れた芸(註:古典落語)の絶対視は結構だが、それを常に客観的に“対象”としてみる眼を持たねば、その世界は滅びる。時代から置いていかれる。

落語に対して、上記のように考えている談志はスーツを着てスタンダップ・コメディもこなす才人です。旧来の寄席の世界では「イロモノ」として落語家より一段下に見られていた漫才への目配りも行き届いた彼は落語を論じつつ、笑いの本質をも掴もうと考えます。

著者は自ら親しんだ落語家の芸を、まずは解剖します。落語の面白さに最初に触れさせてくれた三遊亭金馬(註:金馬はラジオの放送時間に合わせた短い落語を効率よく、わかりやすく噛み砕いて演じ人気を博した)を評論家や通人が「邪道」と決めつけるのに反発します。金馬は現在の漫才師に例えれば、中川家やナイツのような、巧みだけども玄人ウケを狙っているだけではないタイプと言えます。新しいメディアを上手に使い、擬音語とわかりやすいギャグを交えて語る金馬を認めない時代があったのです。

大衆を取るか、落語通の支持を取るか……、ということになればこの二者択一で金馬は大衆を取った、ということになるのかも知れないが、何も、あんなセコギャグ、下劣なセンスのないギャグを入れる必要がどこにあったのか、今でも私は不思議に思う。

と、金馬について思いを巡らし、最後には「茶目っ気、粋さがあり、それをやる楽しさ」があったのだと気がつきます。同時にそれを客に対する「やさしさ」でもあると共感を持って評価するのです。

また現在では伝説級の名人に位置する古今亭志ん生を「下手」だと容赦がありません。下手さは、熊さん、八っあんやお侍といった登場人物を演じるテクニックがないということ。何を演じても、古今亭志ん生であるということです。その上で、「天衣無縫の志ん生こそ、現代落語にピッタリなのである」と定義します。

技術なんてどうでもいい。むしろどうでもいいところに、得もいわれぬ魅力があった。

古今亭志ん生の「味」に注目した著者は慧眼です。志ん生噺に漂うナンセンスさ(カエルが遊興しに吉原に行く、猫の気持ちが憑依して語り出すなど様々)は、ネットにある音源を聞いて頂けたらわかりますが、現代に通じる笑いです。自分の個性、キャラクターを前面に押し出していく姿は今ではスタンダードな売り出し方です。このように「今」と繋がれる芸を論じ、以下の啖呵を切るのです。

「売れたくないと思う奴は、落語家になるな、芸人になるな」

「いくら質的に高いといっても、それはウソだ」

「ウソでないという証拠があるなら、見せてもらいたい」

(中略)

何をやってもかまわない。売れてこい!

ほとんど、キレ芸ですね(笑)。ですが、真面目に談志はメディアに媚びると受け取られるようなスタンスと芸の両立を目指さないと、「滅びる」と考えます。実演者だけに、自分にも他者にも苛立っている印象も受けます。

テレビの客に感銘を与えようとすると、この八人芸(註:多数の声色を使い分ける芸)に近い話芸を、八人芸とは悟らせない程度に取り入れていくことになる。

私は、この人物強調とカメラワークを己れで引っぱっていく演じ方と漫談的、つまり己れで喋る部分を多くすることによってテレビとの接点をつくろうとしている。

ほぼ、あらゆる映像メディアで通用する笑いの基本を言い当てる先見性は見事です。さらに「天才談志」は踏み込みます。

客は現代の落語の位置を肌で感じてよく識っている。自分の生きざまと話術とセンスで落語という形式を通して客に迫ってくる芸に共感を持っているのである。(中略)私の惚れた“灯”は、いまでも私の落語のなかにきちんと生きている。

過去の名人、現代の芸を斬った後、残るは著者自身の芸について何を語るかというところに行き着きます。

日本人ならどっかに落語とフィットする部分がある筈だ。それを頼りに現代に通ずる良い作品を残しておいてやろう。そのために、現代にまだまだ挑戦したいと思う。

この本を世に出した後、談志は現代の落語・笑いに「イリュージョン」を求めます。その確固たる定義を、その死まで自身で出せませんでしたが、演者はもちろんのこと、この本に触れた読者も様々な笑いに触れることで考える楽しみがあるのではないでしょうか。

松田健次著「テレビの『すごい!』を10年記録」(双葉社)

https://www.amazon.co.jp/dp/4575317136/

本書、著者松田健次氏は放送・舞台で活躍する傍ら、讀賣新聞などでも笑いのウォッチャーとして健筆を奮う、「オンタイムの現場の人」です。放送作家でサンドイッチマンやナイツ、立川志らくなど多くの芸人から「先生」と愛称される高田文夫氏(立川談志の一門として立川藤志楼の別名を持つ)の門下として、笑いの世界に入りました。

その著者が2012年から22年までのテレビ番組を追いかけた記録が本書となります。

テレビが何かと大変――。どうしてそうなったのか? 大胆にショートカットすればその大きな要因は日本の「人口減少」です。味気ない話です。人口が減れば視聴者が減る。人口が減れば消費者が減る。人口が減れば「盛」だったものが「衰」に転じる。(中略)従来メディアが扱ってきたというか寡占することが可能だった「映像・画像・音声・情報」が、ネットやスマホなどの通信ツールの出現と拡大によって可能ではなくなった。

この視野に立ってテレビという「終わったコンテンツ」に寄り添い、「笑った」「驚いた」「惹きこまれた」「新しさを感じた」ものを探していきます。

こうして書くとメディア観測のようですが、著者は笑いの現場の人ですから必然、今の笑いを考える記述が目立ちます。その筆裁きによって、読者もオンタイムの笑いの動きを感じることが出来るでしょう。

この本の特徴は小林信彦の実体験、立川談志の実体験と現状置かれた立場の厳しさ、己れの理論との格闘とは違い、放送される内容を確実にキャッチすることにあります。そして、キャッチした面白さを読者に投げる際に再現性を高めることに留意している点も凄いのです。

新たな表現方法に挑むのもコントなら、人間そのものを見つめるのもコント。22日放送「キングオブコント 2012」(TBS系)で優勝したバイきんぐのコントは圧巻だった。

卒業した自動車学校をやたら懐かしんでくる男と戸惑う教官、男性に性転換してきた娘と激昂する父親。披露したコントはどちらも、予想外の状況に突如置かれた人間が、どう反応するのかを描いた。唐突すぎて処理しきれない場面に立たされると、もはや気の利いた言葉など必要ない。苛立ち、苦悶し、咆哮しながらツッコむ小峠英二がたまらなくおかしい。彼の顔面からにじむやるせなさが9月のバラエティー番組で最も印象に残った。

短いコラムの中で的確にバイきんぐの笑いを掬い上げる。そのテクニックは、小林、談志に劣らない「笑うことが好き」な欲望に裏打ちされたものでしょう。

この的確な眼は「モヤモヤさまぁ〜ず2」での大竹一樹と三村マサカズに対し、「じんわりとしたおかしさ」「笑いどころを無理に押しつけないのが彼らの持ち味」と評するなど、鋭い評言というより、共感・理解の方向で語られます。この視線の温かさは全編に渡っているものです。

また、著者は温故知新ともいうべきか、長寿番組にも目を向けます。先頃、春風亭一之輔が番組に参加することで話題になった「笑点」50周年スペシャルの一コマです。

また、改めて「笑点」の奥深さを感じたのが、大喜利での、「めでたいな、めでたいな、と三河万歳よろしく、鼓を打ちながらめでたいことを言ってください……」という出題内容だった。古い芸能の一つである三河万歳を、ごくごく自然に、現代の笑として扱える番組が他にあるだろうか? 古いものを時代にそぐわないという理由で切り捨てず、旧世代から新世代へ伝承する信念が、番組内で貫かれているのだろう。

オワコンと揶揄されるテレビで半世紀を超えて愛される理由をサラリと書く。「笑点」ならずとも、入れ替わりの早いテレビ番組への提言にも聴こえます。

現在もコンプライアンスに対する批評を笑いに変えるなど話題を提供し続けている『水曜日のダウンタウン』に対して「ひとつの出来事を多面的な視点で見せる試みは編集作業の苦労を察するが、また見てみたい」と、面白さの本質を提示しています。『笑点』も『水ダウ』も同列で楽しむ姿勢、どこに目を向けたら「面白い」が見えてくるのか、ヒントが詰まったコラム集です。

しかし、本書は笑いの発見、特徴を拾い上げるだけでは終わりません。現代の笑いにも迫られている「多様化」にも目を向けます。

2021年6月30日放映の阿佐ヶ谷姉妹による『阿佐ヶ谷アパートメント』に対して、

阿佐ヶ谷姉妹は人気の芸人だが、他の番組でメインやMCを務める機会はほぼない。ピンク色の衣装は派手だが、キャラクターは地味で庶民的な「オバサン」だ。メインよりサブで光る印象だ。

と、その起用に危惧を抱きながらも見始めます。番組は偏見(地域差別)や価値観の違う者同士の旅(ヤンキーと難病を抱える男性のコンビ)を記録したVTRを阿佐ヶ谷姉妹のいるアパートの住民(ギャルや老人、性的マイノリティーの男女、ネパールからきた人など)が見る仕掛けだとわかると、阿佐ヶ谷姉妹をMCにした違和感が消えるに至ります。

多様性が問われる時代である。バラエティー番組がそこにどう取り組むのか今後も注目していきたい。

見ることで感覚がアップデートされたという告白は真摯に伝わってきます。著者はこの思いからか、多様性を扱う番組を積極的に追いかけます。そして、2021年の11月23日の『NHK新人落語大賞」で桂二葉が女性初の優勝を果たした模様を伝えるのです。

落語は歴史的に男性によって演じられてきた男性中心の芸能である。近年は女性の落語家も増えてはいるが、少数派だ。演目の多くが男性の視点でできていることもあり、女性が男性をしのぐのは難しいという見方が根付いている。だが、女性でも芸の探求次第で通念をひっくり返すことを目の当たりにした。何とも心地よい驚きだった。

著者は二葉の演目が上方落語の「天狗さし」という性差や年齢にも関係なく笑えるものだったことを書くのも忘れていません。

テレビを軸にした定点観測による、笑いの観察記録でもある本書は、批評ではなく、共感によって綴られている分、読者は新しい笑いを発見できる喜びがあるでしょう。

おわりに

笑いと歩んだルポルタージュ、笑いを試行錯誤する論考、そして笑いに共感して考えていくコラム集。この三冊は、きっと笑うことが好きな読者の皆さんに豊かな時間をプレゼントしてくれるでしょう。

初出:P+D MAGAZINE(2023/02/14)