【前編】私たちが小説を読むのはなぜか~小説の必要性について書かれた小説6選~

活字離れが進む現在、本、とりわけ小説を読まなくても困らない、どうして読まなければならないのかと思う人は確実に増えているようです。しかし、本当にそうなのでしょうか。小説が失われた仮想世界を描くことによって、逆説的に、小説が人間にとっていかに大切なものかを教えてくれる小説を、前編・後編の2回にわたって紹介します。今回は前編の3作品です。

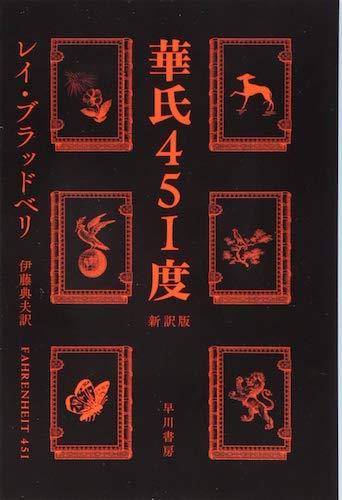

レイ・ブラッドベリ『華氏451度』(新訳版)――本が焼き尽くされた世界はユートピアかディストピアか?――

https://www.amazon.co.jp//dp/4150119554

アメリカを代表するSF作家・ブラッドベリの代表作といえば、『華氏451度』です。

作品の舞台は、本が忌むべき禁制品となり、情報はすべてテレビから取り入れることになった近未来。本が有害な情報をもたらすものとして所持が禁止されている理由は以下のとおりです。

“本はばかげたものだ。どの本もみんな違うことをいって、いがみあっていて、人を落ち着かない気分にさせる。ひとつの問題に二つの側面があるなんてことは口が裂けてもいうな。ひとつだけ教えておけばいい。もっといいのは、なにも教えないことだ。小説なんざ、しょせんこの世に存在しない想像のなかだけの絵空事だ。何行か読んだだけで世界を吹っ飛ばして、権威をぶち壊したい気分になる。となりの家に本が一冊あれば、それは弾をこめた銃砲があるのとおなじことなんだ。そんなものは焼き払え。”

言論統制を推し進めたい国家は、市民が読書で余計な知恵をつけることを防ぎ、無批判で思考停止状態の人間を大量生産しようと目論んでいるのです。もし本の所有が見つかった場合は、「

“女は燃える家に残ったんだ。あれだけのことをするからには、本にはなにかがある、ぼくらが想像もつかないようなものがあるにちがいないんだ。ぼくは本のことを考えてみた。そこではじめて本のうしろには、かならず人間がいるって気がついたんだ。”

モンターグは、焚書官が本を読むことは厳禁にも関わらず、老女宅から本を盗んで来てしまったのです。彼は、本が単なる紙束ではなく、そこには、本を書いた人や読んだ人の人生や思いがたくさん詰まっていることに気づき、辞職しようとします。けれど、妻や同僚は、そんなモンターグを奇人扱いするばかり。唯一彼の言うことに耳を貸してくれたのは、元大学教授のフェーバーでした。フェーバーはモンターグにこう語ります。

“なぜ書物が憎まれ、恐れられるのか、おわかりか? 書物は命の顔の毛穴をさらけだす。気楽な連中は、毛穴もなくつるんとした、無表情の、蝋でつくった月のような顔しか見たがらない。”

本を読むということは、時に目を背けたくなるような人間のおぞましさ、醜さと対峙するということでもあるということは、読書人にはよく分かる感覚でしょう。

モンターグはフェーバーと結託して焚書官の家への放火を企てます。一軒を放火したところで国家反逆罪に問われ、警察から指名手配されたモンターグは、逃走を続け、やがてひなびた田園に到達します。そこにはなんと、モンターグと同様、本を焼き尽くす国策に疑義を感じ、本を携えて亡命して来た人たちのコミューンがあったのでした。コミューンの一人物・グレンジャーはモンターグをこう勇気づけます。

“いつか我々が携えている荷物(注・本のこと)が誰かの助けになる日が来るかもしれない。我々は(書物の中の)死者を侮辱することばかりに汲々としていた。誰かに、何をしているのかと尋ねられたら、こう答えればいい。我々は記憶しているのだ、過去一千年のあいだに(人類が)どんな愚行を重ねてきたか記憶しているのだ、と。長い目で見れば、それが結局は勝利につながることになる。本を一語一語、口伝えで子どもたちに伝えていくんだ。待つしかない。連中もいずれ考えを変えるときが来る。今の状況が永遠に続くわけではない”

本を読むことは死者の声に耳を澄ませることであると、グレンジャーは説いています。本作は1953年時点で2020年代以降の世界を近未来に据えて書かれたSFですが、その未来は現代です。ちなみに、タイトルの『華氏451度』とは、書物の紙が自然に引火し、燃え始める温度だそうですが、もしかするとこの作品は、心のゆとりを忘れ、実益重視・効率優先で、分かりやすい価値観だけを好む現代人への警告かもしれません。

アントニオ・G.イトゥルベ『アウシュヴィッツの図書係』――命と引き換えにしても本を守る、名もなき少女の物語――

https://www.amazon.co.jp/dp/4087734870

第二次世界大戦中、ナチスドイツによって、アウシュヴィッツ強制収容所に送られてきたユダヤ人少女・ディタ(14歳)の実話を元にして書かれた小説です。彼女は収容所内に密かに作られた学校で、500人の子どもたちを代表して図書係を任されます。図書室の本は、たったの8冊。本を所持することが禁止されているこの収容所に、すべてユダヤ人が内緒で持ち込んできたものです。

“人類の歴史において、独裁者、暴君、抑圧者たちには、みな共通点がある。誰もが本を徹底して迫害するのだ。本はとても危険だ。ものを考えることを促すからだ。”

本を持っているところを見つかれば、即ガス室送りという極限の状況にある収容所で、ディタは、本を服の下に隠して運んでは貸し出し、その日の終わりには隠し場所に戻すという、命がけの仕事をしています。所内では、明日の命も分からない子供たちに本を読ませてどうなるのか、それよりも、本を処分して生き延びることが先決では? という疑義も起こりますが、それを上回ったのは、人間が本来備えている、本を読みたいという欲求でした。

“本を開けることは汽車に乗ってバケーションに出かけるようなものだ。本はどんな靴よりも遠くまでディタを連れていってくれた。小説の登場人物は、ディタのことを親よりもよく分かっていてくれた気がする。”

狭い収容所に閉じ込められて、外で遊ぶこともできない、自由に人と会うこともできない不如意な日々の、唯一の楽しみは読書だったようですが、それは現在のコロナ禍にも通じるものがあるかもしれません。著者はあとがきで次のように述べています。

“本では病気は治らないし、空腹を満たすことも、喉の渇きを癒すこともできない。それは事実だ。人間が生き残るために必要なのは、文化ではなくパンと水だ。それさえあれば人間は生きていける。しかしただそれだけでは、人間性は失われる。もしも目を閉じて想像力を働かせないなら、もしも疑問や好奇心を持たず、自分がいかに無知であるかに思いが及ばないなら、それは人間ではなく、単なる動物に過ぎない。”

ディタは、8冊の本を守り通すことができるでしょうか。ぜひ本書で確かめてください。

有川浩『図書館戦争』――小説の過激な描写は人間に悪影響を与えるかどうかを問う

https://www.amazon.co.jp/dp/4043898053/

現在の日本国憲法では、表現の自由、思想の自由が保障されており、私たちはどんな内容の作品を著す権利も、読む権利も認められているわけですが、これに対して国家が不当な検閲をするようになったら、どのようになるのでしょうか。そうした仮想世界を描いたのが、『図書館戦争』です。著者の有川浩は、2003年『塩の街』で第10回電撃ゲーム小説大賞を受賞したSFの名手。

本作の舞台となるのは、「メディア良化法」なる法律が成立・施行されている日本社会。同法は、公序良俗を乱し、人権を侵害する表現を含む小説を取り締まるというもの。出版社や書店が同法に怯えて自粛モードになるなかで、これに真っ向から反対したのは全国の図書館でした。なぜなら、図書館は、『図書館の自由に関する宣言』を採択しており、その宣言で、「1、図書館は資料収集の自由を有する。2、図書館は資料提供の自由を有する。3、図書館は利用者の秘密を守る。4、図書館はすべての不当な検閲に反対する。」ことを謳っているからです。図書館は、この宣言を盾にして、「メディア良化法」に対抗しようとします。

しかし、そんな矢先、図書館側が不利になる事件が起こるのです。連続通り魔事件の容疑者である高校生が逮捕され、その猟奇的な手口から少年の異常性が物議をかもすなか、少年が頻繁に図書館通いをしていたこと、少年の自室本棚に、「メディア良化法」の「望ましくない図書」リストに入っているホラー作品があり、行き過ぎた残酷描写に影響を受けて犯行に及んだことが憶測され始めたのです。捜査本部は、少年がよく利用していた図書館に、彼の貸し出し記録の公開を求めますが、図書館は「利用者の秘密を守る」という宣言文を根拠に、非協力体制を貫きます。図書館員たちは、陰でこんな会話を繰り広げるのでした。

“「結局のところ何かのせいにして落ち着きたいのよね。犯人はあの本のせいでゆがんだ、これに影響されて犯行に及んだんだって。理由付けして原因を取り除いたら、子供を監督する側は安心できる」

「娯楽作品との距離の取り方は保護者が指導すべきものです」

「親や学校の勧める優良図書しか読んだことない奴なんか、イイ子すぎて逆に恐いけどね」”

たいていの人は、小説の中で起こることと現実とに区別をつけ、「それはそれ、これはこれ」と判断がつくものです。しかし、「メディア良化法」による過度の検閲は進み、ついに学校図書館からホラーやミステリーなど子供たちに人気のエンタメ作品が次々撤去される事態に発展します。図書館員らはそのことに危機感を覚え始めるのでした。

“(これまで)学校は、大人の余計な示唆を差し挟まず、生徒が読みたいという本を多く取り入れていた。意義や価値など問わず、子供たちにとって面白い本を。その懐の深さは貴重だが、子供の読書に意義を求めたがる大人にはウケが悪い。子供には読むべき意味、読むべき価値がある本を読ませるべきで、子供は読書から何かを学ぶべきだ。彼ら(注・「メディア良化法」支持者)の主張は要約すればそうなる。”

子供にとって、「適切な図書」とそうでない図書の境目はどこにあるのでしょうか。

ついに高校生たちは自ら立ち上がります。自主的に次のようなアンケートを作って市民に問いかけることになったのです。

“【図書館の規制問題についてのアンケート】

・図書館の本が未成年に規制されることについてどう思いますか?

賛成/反対/関心がない

・読書によって犯罪が助長されると思いますか?

はい/いいえ/わからない

・あなた自身は読書によって悪い影響を受けますか?

はい/いいえ/わからない

・犯罪の助長を理由に読書が規制されることをどう思いますか?”

正しいと思う/もっと厳しくするべきだと思う/意味がないと思う/もっと子供を信用してほしい”

あなたなら、このアンケートにどのように答えますか。また、小説を規制することが本当に犯罪の抑止につながると思いますか。それとも、ヴァーチャル・リアリティのなかで残酷な物語を読むことで、かえって自分で犯行に及ぶことを踏みとどまれると思いますか。アンケート結果とその後の経緯については、ぜひ本作で確かめてください。

後編に続く>

初出:P+D MAGAZINE(2021/04/13)