『正欲』ほか・性愛に「正しさ」はあるのか?「特殊性癖」をテーマにした本3選

世間には、動物性愛や対物性愛など、一般的にはあまり知られておらず人口も少ない、特殊な性癖を持つ人々がいます。今回はそんな、特殊”とされる性的嗜好・性的指向をテーマとして扱った文学作品を3作品ご紹介します。

人の美しい脚ばかりついつい目で追ってしまう。ボンテージファッションに身を包んだ人にしか興奮できない。──世間にはこういった、“フェチ”(フェティシズム)と呼ばれる嗜好が存在します。性的な興奮を覚える対象がたとえ限定的なシチュエーションや相手であっても、「脚フェチ」や「ラバーフェチ」のように人口に膾炙しているものであれば、それは一般的にあまり、“おかしなもの”として後ろ指をさされることはありません。

しかしなかには、より世間に知られておらず人口も少ない、「特殊性癖」を持つ人々も存在します。そういった性癖は、ときに「“正しい”ものとして容認できないのでは」といった議論に晒されることもあり、当事者たちが社会との距離感に悩み、葛藤するケースも見られます。

今回はそんな、“特殊”とされる性的嗜好・性的指向をテーマとして扱った文学作品を3作品ご紹介します。

『正欲』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B08XX6LHQX/

『正欲』は小説家・朝井リョウが2021年に発表した、最新の長編小説です。本書には“水”の動態に性愛を感じる主人公たちが登場し、彼らが社会との相容れなさに頭を悩ませる様子が描かれています。

主人公のひとりである

夏月は物心ついたときから、噴出している水の様子に興奮するのだった。

原因なんてわからなかった。周りの友人たちが、あの子かっこいいよね、と頬を赤らめるように、夏月は“噴出する水”に身体の一部を熱くしていた。皆が人間の、主に異性に好意を抱くように、夏月もそこに明確なきっかけも理由もなく、水に好意を抱いた。

夏月は、この感情が周囲の理解を集めるものではないことを幼い頃から自覚していました。自分で自分の欲求に対し「気持ち悪い」「意味わからん」と感じており、同じような感覚を持っている人間が他にいると考えたことすらなかったのです。しかし、夏月は同じように“水”に性愛を感じるごく少数の人々に出会ったことで、“無事に死ぬ”ことばかりを願っていた日々から逃れ、「どうにか生き延びよう」と考えるようになりました。

世間からはどうしても、「水そのもの」に好意を抱くという性癖が理解されず、「水を浴びた人」や「水を浴びた衣服」に興奮しているものだと曲解されてしまいます。そのため夏月は世間から白い目を向けられずに済むよう、インターネットを介して同じ嗜好を持つ人々とつながり、彼ら自身を守る、閉ざされたひとつのコミュニティを作ろうと奮闘します。

本書のなかで繰り返し書かれることのひとつに、理解や想像の範疇から外れる性癖に対してマジョリティの人々が振るう暴力性があります。夏月と同じ性癖を持つ人物である佳道は、“多様性”という言葉を考えなしに多用するマジョリティに対し、こんな思いを抱いています。

多様性、という言葉が生んだものの一つに、おめでたさ、があると感じています。

自分と違う存在を認めよう。他人と違う自分でも胸を張ろう。自分らしさに対して堂々としていよう。生まれ持ったものでジャッジされるなんておかしい。

清々しいほどのおめでたさでキラキラしている言葉です。これらは結局、マイノリティの中のマジョリティにしか当てはまらない言葉であり、話者が想像しうる“自分と違う”にしか向けられていない言葉です。

想像を絶するほど理解しがたい、直視できないほど嫌悪感を抱き距離を置きたいと感じるものには、しっかり蓋をする。そんな人たちがよく使う言葉たちです。

本書では、社会との距離に葛藤し続ける夏月らの心情と、想像できないもの・共感できないものを迫害し、“正しい”性欲だけを認めようと考えるマジョリティの登場人物の心情が交互に描かれます。本書を読み進めるうちに、読者もそのふたつのあいだで引き裂かれるような思いになるかもしれません。社会的に認められていない性欲について、深く考えるきっかけを作るような1冊です。

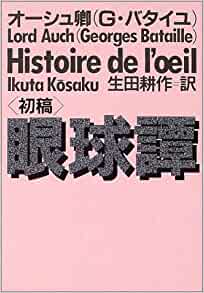

『眼球譚』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4309462278/

『眼球譚』は、哲学者・思想家のジョルジュ・バタイユが1928年にオーシュ卿というペンネームで発表した小説のデビュー作です。その名の通り、“眼球”や“球体”に性的に興奮する主人公たちが登場し、性交をともなう“遊び”に耽る様子が描かれています。

中心的な登場人物は、シモーヌという名の少女と、子ども時代の回想としてシモーヌとの思い出を語る「私」のふたりです。「私」はあるとき、シモーヌが牛乳の皿に尻をつけるシーンを見たことをきっかけに、周囲の子どもを巻き込んでさまざまな“遊び”をするようになっていきます。シモーヌと「私」はしだいに、卵を使った遊びに興じるようになります。

やがて彼女は面白い遊びをおぼえだした。私に命じて彼女は便器の中へ玉子を落とさせるのだった。底まで沈む茹玉子や、沈めたい深さに応じて或る程度中身を吸い出してからにした玉子など。彼女のほうは長いことしゃがみ込んでその玉子を眺めるのだった。次いで便器の上に腰かけさせてやると、拡げた両股のあいだから覗き込んで眺めるのだった。

もう一つの遊びは洗面器の縁で生玉子を割って、彼女の尻の下へぶちまける遊びだった。時によって彼女はその上に自分で小便をひっかけたり、また時には私を裸にして、洗面器の底に沈んでいる玉子の身を吸い上げるよう命令したりするのだった。

シモーヌたちはやがて、牛の睾丸や死体の眼球といったものに性的な興味を示し、それらを用いた性交をするようになります。

本書で描かれる性愛を“狂気”と断罪する向きもありますが、実際にはバタイユは執筆当時、本作を書くことによってむしろその“狂気”から逃れようとしていたことが知られています。バタイユは当時、思想家として著作を完成させることができないなかで強迫観念に苛まれており、知人たちの勧めもあって、精神分析家のアドリアン・ボレルによる精神分析の治療を受けていました。

本作はボレルによる強い励ましを受けて完成させられたもので、バタイユ本人も、精神分析による“解放”を感じられなければ本作は生まれ得なかったと語っています。『眼球譚』で繰り返し描かれる「眼球」「裸」「睾丸」といったモチーフはバタイユ自身が当時執着していたテーマで、彼は本作を書くことによって、その強迫性から精神を癒やすことができたようです。

『聖なるズー』

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/B081VCBJT2/

『聖なるズー』は、ノンフィクション作家の濱野ちひろによる作品です。犬や馬をパートナーとする動物性愛者、通称“ズー”の人々への取材をもとに書かれた本書は、2019年第17回開高健ノンフィクション賞を受賞しています。

濱野は自身がかつて性暴力に悩んだ経験を持ち、性愛というものを多角的に考察したいという思いから、動物性愛を研究対象とするようになりました。濱野は本書のなかで、現在のところ世界で唯一の動物性愛者たちによる団体である「ゼータ」とコミュニケーションをとり、そこに所属する人々と寝食をともにしつつ、聞き取り調査をおこなっています。

「ゼータ」の人々は動物性愛への理解促進のために活動するとともに、動物虐待防止の取り組みもおこなっていますが、ドイツ国内でもその活動はなかなか評価されず、攻撃に晒されることもあると言います。たとえば、設立メンバーのひとりであるミヒャエルは、ジャーマン・シェパードのキャシーをパートナーにしています。

動物性愛者は自分の愛する特定の動物の個体を「パートナー」と呼び、人によっては「妻」や「夫」と表現する。彼らにとってその動物は決して「ペット」ではない。複数の動物を飼っている場合は、「彼がパートナーで、ほかはペット」と説明されることもある。パートナーはひとりにつき一頭の場合が多い。理由を尋ねると、多くの人々が「その動物だけが自分にとって特別な存在だから」と説明する。

ミヒャエルは、自身が幼い頃から犬に対して愛情や性的興奮を感じることを自覚しており、そのような自分をアブノーマルだと責め、青年期には鬱病を発症したと語ります。カウンセリングや女性とのセックスも経験したものの、自分を偽ることに苦しみ切って、“ズー”であることを周囲にカミングアウトするに至りました。現在ではキャシーを唯一のパートナーとし、パッシブ・パート(受け身)として、ときにはキャシーとの性行為もすると語っています。

動物性愛は、現代の精神医学では“パラフィリア”(性的倒錯)のひとつに分類され、わいせつ電話や死体性愛などと並んでカテゴライズされています。一方で2000年代以降は、病理的ではない性的指向のひとつとして捉える動きも生まれており、まさに現在、さまざまな視点からの議論が進んでいる渦中にあります。

「ゼータ」のメンバーや一部の哲学者は、動物とのセックスは必ずしも残酷さを伴わない、どんな対象に情緒的な結びつきを感じるかは自由だという立場をとっています。一方で、言語的なコミュニケーションがとれない動物を性愛の対象とすること自体が残虐な行為である、という意見もあります。本書は、人間にとって性愛や暴力とはいったいどんなものかという普遍的な問いを読者に差し出し、偏見や固定観念を揺らがせるような1冊です。

おわりに

水や球体、動物といった特定の対象に性的興奮を感じる人々を描いたこれらの作品に触れるとき、反射的に嫌悪感を抱く読者もいるかもしれません。性愛を抱く対象の権利を侵害するのが重大な犯罪であることは言うまでもありませんが、では、どのような類の性行為であれば相手の権利を侵害しないものなのか、人と人とのあいだで交わされる“ノーマルな”セックスだけが正しいのか──という問いも、同時に浮かび上がってきます。

“特殊”とされる性癖のなかには(それが暴力を伴うなど、許されないような非人道的なものであるケースももちろんあるものの)、現時点で少数派であることそれ自体が人々から差別を受けてしまう理由になっている性癖・性的指向もあるように思えます。『聖なるズー』における「ゼータ」のような団体が活動を続けることで、同じような思いを抱いている人たちが仲間を見つけやすくなるという側面はあるでしょう。それらの性愛とどのように向き合うかは、読者一人ひとりの判断に委ねられています。

初出:P+D MAGAZINE(2021/08/28)