乗代雄介〈風はどこから〉第4回

第4回

「黒猫と追いかけっこしよう」

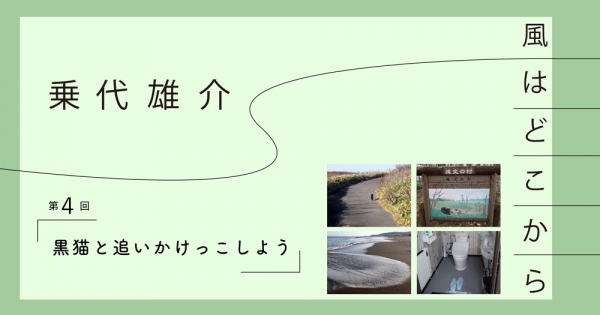

早朝の網走バスターミナルで常呂バスターミナル行きを待っているのは私一人だけ。網走湖をかすめた後、能取湖をなめるように進むバスには、誰も乗ってこない。一度もドアが開くことなく、終点に着いた。

降りると、白い息が宙にねじれた。数日前から北海道の網走に滞在している私は、今日はサロマ湖に行く予定だ。常呂バスターミナル裏はすぐオホーツク海で、西に5キロほど歩けばサロマ湖だ。道路を行ってもいいが、せっかくだから浜を行くことにした。

海面は見渡す者の背にある太陽の光を北へ広く飛ばし、巨大なクジラの背のように穏やかに青黒い。砂には犬の散歩の足跡や、人の付き添わない動物の足跡が続く。重なって一直線についているのはキツネだろうか。深く大きな足跡に小さく浅い足跡が付かず離れずふらふら続くのもあって、親子が朝の海岸を歩いていたらしい。

ひとしきり歩き、打ち寄せる波の音にまぎれたあと、何か聴くかと iPod をいじる。どうしても北の海に厳しさのようなものを感じてしまうのか、中島みゆきの「負けんもんね」を選んでいた。序盤に来る「試すなら試せ試金石」という言葉の使いようはすごい。情報量の多い最近の歌でも3字や4字の熟語はよく使われるが、こんな風に「試」の文字を3発、含まれる意味や音をフルに使って一節を踏み固める名人芸はなかなかお目にかかれない。波に負けない大音量にしていたら「が!」とか「な!」とかの叫びが割れるのだった。音楽の奥に風が鳴り、目の前で波頭が次々に白く崩れる。試されている。何度も何度も。

3キロぐらい歩いたろうか、動物たちの足跡につられて砂浜を引き揚げ砂丘へ上がる。そのあたりからサロマ湖サイクリングロードが整備されているが、こんな季節に人はいない。11月から冬期とされ、あちこちでサイクリングロードや施設が封鎖されている。注意しなければいけないのは、屋外の公衆トイレもほぼ全て使用禁止になることだ。凍ってしまうから水道を止めているのだろう。

今のところバスの運転手さんにしか会っていないこの日、思わぬ道連れが現れたのは、サロマ湖の東端が遠くに見えてきた頃だった。道の先に一匹の黒猫がいる。かぎしっぽなのか何かで切れたのか、尾がちょっとだけ短く見える。周りを気にする様子もなく、まったく気ままに歩いている。誰もいないと思って気を抜く感覚は、人とあまり変わらないらしい。20メートルほどの距離に近づいた時、何の拍子か振り向いた。こんなところを歩く猫が人慣れしているとは思えないが、その距離でも、猛ダッシュで道の先へと逃げていった。茂みに入らないのは、ぎっしり生えたハマナスのトゲが塞いでいるせいだ。

とはいえ、ひたすら一本道であるから、ちょっと歩いて起伏を越えれば遠くに黒猫が見える。また暢気に戻って、道端に何か見つけては構え、ぴゃっと飛びかかったりしている。こちらはペースを変えていないのに、先方がのんびりしているせいでだんだん近づく。また20メートルほどで振り向き、びっくりして走り去る。これを3回ほどくり返して愉快だが、相手の気持ちがわからない。学習しないのか楽しんでいるのか。そこで、ぎりぎりまで近づいてみることにした。間近で見れば反応がわかるはずだ。

また20メートルほどまで来たところでリュックを道に放置し、カメラだけ持って近づいていく。サロマ湖の東端の岸はもう目の前だ。草丈は低いが、カーブを利用して四つん這いでじりじり近づく。10メートルほどまで来て、何枚か写真を撮った。相手は虫でも見つけたのか、また油を売っている。しかし道はまっすぐ、草もまばらになり、ここからは隠れるところがない。風があっても足音は聞こえそうだから、身をかがめただけの忍び足で近寄っていくことにした。

結論から言うと、拍子抜けするぐらい近づけてしまった。3メートルのところでカメラを構えているのに、悠々と道を横切り始めた。もしかして気付いているのだろうか。しかし、道の反対側まで来たところで何か違和感があったのか「ん?」という感じでちょっと動きを止めた。くりっとこちらを振り返る。びくっと伏せてかたまった黒毛の中、ぐっと見開かれる黄色い目。本気だ。こちらは「今さら?」と思いつつシャッターボタンを押す。弾けるように、今までで一番の勢いで逃げていき、もう会えなかった。

リュックを取りに戻りながら、日頃は湖の反対側に見える鐺沸漁港のあたりにいる猫なのだろうかと考える。だとしたら、かなり広い行動範囲だ。上空にオオワシやオジロワシが飛び交うこんな道を一匹でとことこ歩いて大丈夫なのかと思うが、ワシの方も豊富な魚類で事足りるので、わざわざ食べ慣れない猫を狙う必要もないのだろう。猫もそれをわかって、背後なんか気にしない。

再び進みながら、ワシが出てくる歌というのはあんまりないなと思う。少なくとも、猫よりはない。ABBA に「Eagle」というのがあったか。最近だと Stereophonics の「Fly Like an Eagle」というのがあった。フロントマンのケリー・ジョーンズが娘に性別違和をカミングアウトされた経験を元に前向きな気持ちで作った曲で、MVもそういう内容だった。ワシは何にも囚われない力強い態度をイメージさせる鳥なのだ。

ただ、「Fly Like an Eagle」といえば Steve Miller Band だろう。アルバムタイトルにもなっているこの曲は高校の時から知っているが、別に好きではなかった。その前の「Space Intro」から引き継がれる、後追いには古くさく感じる宇宙っぽさや未来っぽさが苦手だった。しかし今、右にオホーツク海、左にサロマ湖が見える砂州をたった一人で歩きながら、しみじみと感動するのはどういうことだろう。人生経験を積んだからなのか、実際にワシが頭上を飛んでいるからなのか。

と、なんだか上空が騒がしい。見れば、オジロワシにカラスが何羽も群がってちょっかいをかけている。なんだどうしたと思っているうちに、何か落ちた。魚だ。青空をバックに魚が、心なしかゆっくりと落ちてくる。数十メートル先、ちょうど道の上に落ちたところへ駆け寄ると、ボラである。目玉がない。

イヤホンから「ワシのように海へと飛びたい」という意味の歌が聞こえてくる中、獲物を奪われて海へ飛んでいくワシを見送るのは微妙な気分だが、自然は厳しい。しょうがない。カラスも私がいるせいか、どこかへ散っていってしまった。きれいな水に棲むボラはそれなりに美味しいと聞くが、いらないのだろうか。写真を撮って、漁夫の利を気取る。

細い道をひたすら歩き、ようやく分かれ道。四阿があったので昼食を食べた。私の食事はコンビニとかスーパーで買ったおにぎりやパンを路傍で食べるのがほとんどだから、今後の連載でも詳しく書くことはないと思う。

このまま龍宮街道と呼ばれる砂州の道をまっすぐ行って、海とつながっている湖口にかかる橋を渡れば、水が湧いている場所まで行けるようだ。でも、時間がないので左に曲がった。何も咲いていないワッカ原生花園と、休業中のネイチャーセンターを過ぎ、漁港を眺めつつ栄浦大橋を渡る。ワッカとはアイヌ語で真水の意味で、その湧き水のことを指すらしい。汽水湖の砂州に真水が湧いているのだからすごい。

惜しく思いながら急がなければいけないのは、〈ところ遺跡の館〉という博物館に行くためだ。常呂遺跡というのは、私が歩いてきた海岸から幅約300メートル、長さ約2.7キロに広がる旧石器時代からアイヌ文化までの遺跡群である。ヒグマの足跡模様をあしらった洒落た土器など興味深い展示内容はここでは書かないが、その後、時代に応じた竪穴住居が復元されている〈遺跡の森〉を回り、〈東京大学常呂資料陳列館〉を見学した。帰り際、すぐそばの学生宿舎の窓からギターを弾いている人が見えた。こういうところで好きな研究をして暮らすのは楽しいだろうなと思う。

8キロ以上あるが、網走行きのバスが出る常呂バスセンターまで、サロマ湖の陸側の道道442号線を歩いて戻ることにした。これでちょうど、常呂遺跡を囲うような道をたどることになる。

サロマ湖に突き当たって右に曲がるところで、仮設トイレを発見。道路工事の作業員用に設置されたようだが、前述したような環境にいる人間のつらさを慮って開放されている。カイロまで置いてあるおもてなしの心に感動し、写真をたくさん撮ってしまった。

人の優しさにふれて元気を出して歩けば、サロマ湖畔にタンチョウヅル。遠くても存在感がある。まっすぐ続くアップダウンのある道をひたすら行くと、お次は数百メートル先で道を塞ぐエゾシカ。じつに北海道だ。微動だにせずこちらを見ているので通してくれるか不安だったが、20メートルぐらいに近づくと木立に引っ込んでくれた。それがこの土地の距離感なのだろう。心なしかちょっとムッとしているようにも見えたので、帽子をとって礼をした。

その後はしばらく、収穫を終えた広大な畑が道の横に広がる。片隅に大きな石のようなものが山と積まれている。北海道を歩くとあちこちで見るこれは、収穫したてんさいである。一度に受け入れる量に限りがある加工工場の順番待ちをする間、地べたに積み上げておくらしい。順番が後ろだと、雨や雪に備えてシートをかぶせてあったりする。

傾いていく日に背を向けて、常呂の町並みを歩く。カーリングホールや役所を過ぎたところで、どう見ても地元のおばあさんに声をかけられ「多目的研修センターに行きたいんだけど」と道を聞かれる。都民だが、役所の看板で見たので「ここをまっすぐ行くと道の左手に案内がありますから、そこで曲がってください」と教え、礼を言われる。

再び耳に挿したイヤホンから、やがて星野源の「Continues」が流れた。命や日々のゲームが続くのはわかるにしても「足元の地平線の向こうへ」というのがいつもわからない歌だが、この時は確かにそうだという気がした。

写真/著者本人

乗代雄介(のりしろ・ゆうすけ)

1986年北海道生まれ。2015年「十七八より」で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。18年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を受賞。21年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞を受賞。ほか著書に『最高の任務』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』『パパイヤ・ママイヤ』などがある。

〈「STORY BOX」2023年6月号掲載〉