乗代雄介〈風はどこから〉第5回

第5回

「台地を上がり下がりしよう」

3月中旬の暖かい日だった。千葉県香取市の佐原駅付近のホテルを早朝に出発。街の東を流れる小野川沿いが、小江戸と称される町並みの残る観光地だ。何度も行ったが、今日は西の方へ歩く予定である。

佐原駅前には伊能忠敬の像がある。佐原で長く暮らし、50歳で江戸へ出て天文学を学び、55歳で幕府の命により全国の測量を始め、73歳で亡くなるまで取り組み、その成果を弟子たちがまとめ、ほぼ正確な日本全図が完成した。あまりにもえらいせいか、駅前だけでなく小野川沿いの伊能忠敬記念館にも銅像がある。小野川を遡ったところにある佐原小学校の校庭にもあり、さらに、駅から南西に少し行った佐原公園にもある。半径500メートルぐらいの中に4体もある。

中でも一番大きな佐原公園の銅像を横目に、道を挟んだ隣の諏訪神社へ。長い石段を上ると下総台地の上に出られるので、参拝ついでによくここを通った。と、さっきから馴染みの場所だとちらつかせているけれど、2020年に『旅する練習』という小説を書いていた時、取材の拠点の一つにしていたのが佐原なのである。以来毎年、小説内の季節に合わせて足を運んでいる。

そんなわけで2023年3月の諏訪神社だが、スーツにリュックの男性が私の前にいて、石段を上っている。この参道に先客がいるのは初めてで、上りきるまで見上げていた。参拝し、裏から境内を出て、佐原の街を見下ろせる展望台と荘厳寺に寄るのが佐原を歩くいつものコースだけれど、今日はさらに西へ向かう。台地を巻くように下る道は、やがてごく短いトンネルをくぐった。

このトンネルの上を何が通っているかというと、電車でも車でも人でもなく、水である。両総用水という、利根川の水を九十九里まで運ぶための用水路だ。標高は九十九里方面の方が高いので、ポンプで高く汲み上げて傾斜をつけた水路で流している。この場所から北へ1キロほど行くと両総用水第一揚水機場がある。第一というのは、九十九里にいくまでに要所で四回も汲み上げるためだ。トンネルの上に行ってみると、水路の奥に街を見下ろす不思議な光景が広がっていた。

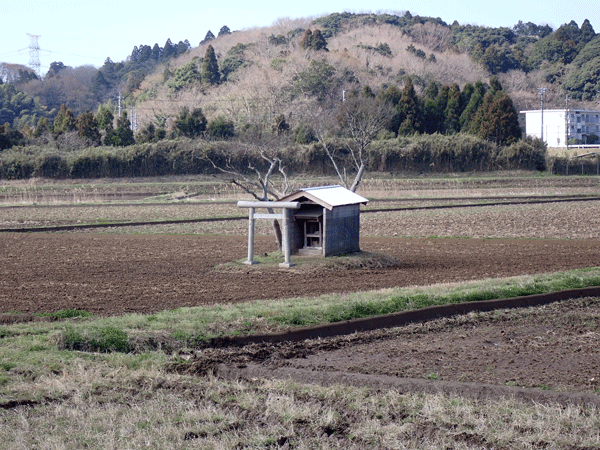

なおも西進し、玉造浄水場を過ぎて熊野神社、それから大戸神社へ。小さな林に畑農家、その青々とした生け垣が並ぶ大戸の道はのどかでとても気持ちがいい。佐原と同じく下総台地のへりにあたるため東と西で高低差があって、下ると台地の間に広がる田がよくわかる。千葉県では谷津と呼ばれる、台地から排出される地下水に浸食されてできた土地だ。小川の先にある細長い池が青空を映し、その辺りだけひときわ明るい。大戸池というらしい。畔の立派なエノキに見とれながらお昼を食べた。その後ろ、水を入れたら立ち寄れなくなる田の中に水神社がぽつんとあった。

それから大須賀川まで出て、川沿いの小径を遡ってみる。数キロ先まで誰もいないことがわかる道だが、川の左右に広がる田圃ではトラクターが動いている。田起こしで掘り返される虫やミミズを期待して、アオサギが後を追いかけていた。

5キロほど行き、二手から合流しているところで川を離れる。小山にあたるごとにある神社に上って参拝しながら歩いて行くと、ここは地蔵原新田という地域らしい。今もどこぞに由来の地蔵があるのだろうか。人がいたら聞こうと思ったがいないで、通り過ぎた車には東南アジア系の女性二人。それで、タイ寺院があるのがこのあたりではなかったかと思い当たってグーグルマップを見ると、やはりそうだ。

車が来た方へ、民家の開放的な庭先の立派なモクレンに目を奪われながら歩いて行くと、遠い林の梢の上にいかにもな屋根が見えた。足場が組まれて工事中らしい。やがて〈ワットパクナム日本別院〉の案内に誘われ、入って行く。

こんなところに別世界がと言いたいところだが、さっき屋根を見た布薩堂というメインの建物は覆われ、ISUZU のトラックの横に建築資材が積まれ、作業をしているのも日本の方だし、異国情緒という感じはそれほどなかった。最も文化の違いを感じたのは、片隅にあるイチョウの木の下、銀杏が全くの手つかずで積もっていたことだ。

ちょっと訊ねてみたら、5月まで工事が続くらしい。それでも、鯉が泳ぐ池のあるタイ庭園やガラス張りの本堂などを興味深く見学する。奥の方はなんだか学校みたいだなと思ったら、もともとここは成田国際空港でグランドハンドリング業務を担う「日本空港サービス株式会社」の寮や研修棟で、その建物がそのまま宿坊として使われているとのこと。土地ならではの歴史があるものだ。

寺院を後にして、ひらめくタイ国旗を振り返りながらご当地の音楽でもと思うが、iPod には POLYCAT しかない。「たくさんの花」がイヤホンから流れる。山下達郎とかに影響を受けたタイのバンドが奏でる日本語詞のアーバンポップ、まだ何もない土一面の畑、抜けるような青空。全てちぐはぐなのにふさわしくてよかった。

ぼちぼち帰りを意識して利根川に向かって歩いて行くと、ふいに合唱が聞こえて足を止めた。「成田市立下総みどり学園」とあり、義務教育学校らしい。2016年から始まった新しい教育制度で、簡単に言うと小中一貫校のことだ。同じ敷地で9年を過ごし、運動会や卒業式も一緒にやったりするので、9学年そろった歌声かも知れない。中学は卒業式がすんで8学年か。

自分を顧みれば20年以上前になるけれど、行事の練習のために体育館まで移動する嬉しいような面倒くさいような感覚をはっきり思い出せる。遠ざかった合唱の響きが名残惜しくて、すずかけ児童合唱団「巣立ちの歌」を聴く。小中高と学校に思い入れはないくせに卒業式ソングは好きで、高校の時から何度かコンピレーションアルバムを買っている。作詞は村野四郎だとか昔は思わなかったことを思いつつ歩くのも、時の流れを感じさせる。

感じのいい双体道祖神を横目に県道103号を歩いて行くと、JR成田線の線路が近づいてきた。大戸と同じく下総台地のへりにあたるところで、台地の下を沿うように敷かれている。道路は台地の上からそのまま高架になって、線路をまたぎながら下がっていく。

ここには痛ましい話がある。高架の横の長い坂を下ると線路の際まで行けるのだけれど、高架ができる前の1992年9月14日、この下り坂でブレーキのきかなくなった過積載のダンプカーが先にある踏切内へ侵入、やって来た列車が衝突した。前面が大破した列車の運転士は、救急隊が駆けつけた時点では命があったそうだが、ひしゃげた運転席からの救出が困難を極めたこともあり、亡くなった。しかし、衝突を覚悟した彼がとった非常ブレーキや電源遮断などの安全措置によって、他に死者は出なかった。

今はもう、坂の下に踏切はない。フェンスの前にある慰霊のための地蔵尊は、この日も花やお供え物に囲まれていた。私がここに来るのは二度目だ。一度目と同じように、しゃがんで手を合わせる。この大菅踏切事故は、列車運転席の強化や踏切の立体化推進、道路交通法改正の契機となり、この土地に限らない、今の生活の安全をつくっている。

高架に戻って台地を下り、茅葺き屋根の仁王門など見所の多い滑河観音に寄ってから、町を抜け田畑を抜け、利根川の堤防に上がった。いつものことだが風が強い。『旅する練習』という小説は、小説家の叔父とサッカー少女の姪による徒歩旅行の話だ。千葉の我孫子市から茨城の鹿嶋市まで寄り道を含めて100キロ弱の距離で、私も何度も歩いて書いた。行ったり来たりで合計1000キロは歩いただろう。

作中、小学校を卒業したばかりの少女は、叔父がする風景の文章スケッチに付き合ってリフティングをするのだが、その場所もわかる。全ての場所で、私は数十分ほど座って文章スケッチをしたし、リフティングもしたからだ。文章スケッチは小説の中でほぼそのまま使い、リフティングの回数も2分の1にして載せた。彼らがいつどこで何をして何を喋ったか、小説に書いていないことまで知っているし、そこに行けば頭に浮かぶ。

だからなのか、私は今も、このあたりの利根川の堤防にどこでもいいから上がって、春を迎えようという草花に縁取られた天端の道と、果てのない雄大な流れを眺めながら、作中に登場させた MAHO 堂「おジャ魔女カーニバル!!」を聴くと、前奏だけで胸が騒ぐ。

それは、小説の結末と関係があるのかも知れない。講演をした際、読者から面と向かって「なぜあんな風にしたんですか」と問われることもあったが、『旅する練習』では、少女がもうこの世にいないということが最後に明かされるのだ。

そもそも小説に書かれる人物は基本的には実在しないのだけれど、作者は書いている間ずっとその人物や出来事について考えることになるので、実在しないということを忘れてしまう。「登場人物が勝手に動き出す」などと言い始める人もいるが、そこまでいかなくとも、やはり死んでほしくないと思うのが人情だ。

私もそう思っていた。なのに、実在の場所で実際に目にしたものを小説に書き始めたら、つまり『旅する練習』を書いたら変わってしまった。というのも、現実を歩けば歩くほど、小説を書けば書くほど、風景はそこにあるというのに、そこにいるように書いている少女が実在しないことを思い知るからだ。叔父に自分を重ねるように書いていたから、叔父は私という肉体を借りて現実にいるのに、少女だけがいつもいない。旅路の中で最も長い利根川の道、いつどこで振り返ろうとも、そこには風ばかりが吹いていた。

だから「なぜあんな風にしたんですか」と問われれば、そういう風景と心象風景の中で書いたからだと答えるしかない。部屋の机で書くのでは決して起こらないことだ。幸い、こんな書き方をする人は滅多にいないから、大抵の作家は傍目には安易に見える結末を選ばずに済む。それで私は一人、利根川の堤防に疲れた足で立ち、楽しい歌を聴きながらバカみたいに涙ぐんでいる。この日は本当にいい天気だった。

写真/著者本人

乗代雄介(のりしろ・ゆうすけ)

1986年北海道生まれ。2015年「十七八より」で第58回群像新人文学賞を受賞しデビュー。18年『本物の読書家』で第40回野間文芸新人賞を受賞。21年『旅する練習』で第34回三島由紀夫賞を受賞。ほか著書に『最高の任務』『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』『パパイヤ・ママイヤ』などがある。

〈「STORY BOX」2023年7月号掲載〉