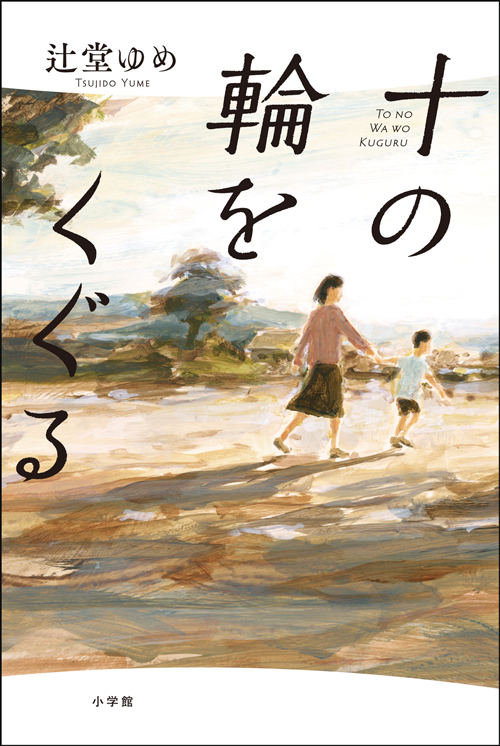

辻堂ゆめの新刊『十の輪をくぐる』 冒頭ためし読み!

一九五八年 九月

三角巾の中に押し込めた髪が、じっとりと濡れている。作業着のシャツの袖で幾度も顔の汗を拭いながら、宮崎万津子は精紡機の間を動き回っていた。

そこらじゅうで霧吹きが懸命に水を噴いている甲斐なく、今日はずいぶんと糸が切れる頻度が高かった。こちらの都合を無視して動き続ける機械は、そのたびに綿を噴き上げる。そういえば、朝食休憩から戻ってから、まだ一度として足を止めていなかった。髪も睫毛も、いつの間にかほこりで真っ白になっている。

──おどま盆ぎり盆ぎり、盆から先きゃおらんと、

これほど糸が切れ続けるのは、たぶん外の空気が急に乾燥し始めたからだった。湿度の調整が追いついていないのだ。新入りのときだったら、真っ青になっていたに違いない。

ここに来たばかりの頃は、下向きに出てくる細い糸をすばやく取ることができず、組長に注意されてばかりいた。今や、新入りの子たちが見学に来ると「万津子さんを手本にしやぁ」と会社の人が言うくらい、器用な手つきで仕事をするようになった。

──盆が早よくりゃ早よもどる、

故郷の懐かしい歌を口ずさみながら作業を続けていると、だんだんとセンチメンタルな気分になってくる。

そろそろ稲が実り、家の周りが金色に輝き始める頃だろうか。両親や悟兄ちゃんは、今日も田んぼに出て、あくせく働いているだろうか。実兄ちゃんはまた身体を壊していないだろうか。小夜子は、中学での学校生活を楽しんでいるだろうか。

あたりでは機械が絶え間なく騒音を立てているから、万津子が気持ちよく歌っていても気づく者はいない。どうして口をパクパクさせるのか、とたまに組長や会社の人から訊かれることはあったが、「癖です」と話して切り抜けていた。

周りに構わず、万津子は歌う。

美空ひばりを熱唱するときもあれば、学校で習ったロシアやフランスの民謡を鼻歌で歌うこともあった。曲はそのときの気分に合わせて、あてずっぽうに選ぶ。自分を励ましたいときは『若者よ』、子どもの頃を思い出したいときは『みかんの花咲く丘』、少し悲しくなったときは『さくら貝の歌』、夕食前のお腹が空いた時間帯には『赤とんぼ』。

──おどま勧進勧進、あん人たちゃよか衆、

糸が切れたところをまた見つけて、手早く糸を繋いだ。息つく暇もないが、なるべく忙しいほうが時間の流れが速く感じられる。精紡の工程で八台もの機械を任せてもらえるのは、熟達している証でもあった。「九州の人は働き者やぁ」と会社の人に褒められると、いっそうやる気が出た。農家の三女で、何の取柄もない自分でも、まるで九州を代表してこの地に派遣されてきたかのように錯覚することができる。

十三時四十五分の終業時間まで、あと少しのはずだった。早番の日はなんとなく得をした気分になる。朝四時二十分に起きないといけないのはこたえるが、午後から夜までが丸々空くぶん、自由時間が多いように思えるのだ。後番だと、仕事が終わるのは二十二時だから、寮に帰ってうるさくすることもできない。仕事終わりに仲間と雑談するひとときを楽しみにしている万津子は、昼過ぎに解放される早番の週を気に入っていた。

──よか衆ゃよか帯よか着物、

戦前の女工は、糸が切れないよう室温四十二度に保たれている工場内に、早朝から夜遅くまで閉じ込められていたのだという。それに比べれば、万津子たちはずいぶん恵まれているといえた。

ただ、身体を蝕むような暑さは今も変わらない。扇風機を置きたくても、綿が飛んでしまうからできない。それならせめて、熱を出して床に臥せっているときに使う氷枕が欲しかった。あれを首の後ろか頬にでも当てることができたら、どんなに楽になるだろう。でも、きっとこの環境では数分も経たないうちに氷が溶けてしまう。

「外国の南の島は、年がら年中、こげん暑かつやろか」

三角巾の間から垂れてきた汗を拭い、万津子は独りごちた。

工場内の労働に耐えられるのは、外に出る瞬間を楽しみにしているからこそだ。涼しい風を全身で受け止めるときの、あの心地よさを味わえない気候の国があるのだとしたら、そんなところにはとても住めない。

生まれた場所が日本でよかった、と思う。治りかけの水虫がまだ痒くて、作業靴の上から足をこすりあわせながら、万津子は機械の間に目をこらした。 そしてまた、『五木の子守唄』の続きを歌いだす。

──おどんがうっ死んだちゅうて、誰が泣いちゃくりゅか、

地元熊本に伝わる民謡。この物悲しい調べの歌を教えてくれたのは、中学の音楽の先生だ。

この歌は、ただの子守唄じゃなかとですよ。貧しか家ん子が、お金持ちの家に子守の奉公に行かされて、赤ちゃんばおんぶしながら歌いよる、悲しか歌なんです。お盆ば過ぎたらうちに帰れるけん、はよお盆が来んかなあ、あん人たちは綺麗か着物ば着られてよかねえ、という歌です。

習ったときは何とも思わなかった。切ない歌だ、という感想しか抱かなかった。だけど今では、この歌を歌う少女の気持ちがよく分かる。

生まれ育った家を離れ、知らない場所で働いている。時期が来るまでは家にも帰れずに、夜に故郷を思うしかない。

『五木の子守唄』の歌詞は、妙に自分と重なるところがあった。

ただ、万津子が糸を取りながらこの歌を延々と歌うのは、自分のほうがまだましだ、と奮起するためだった。自分には、寮の仲間がいる。奉公ではなく集団就職だから、ちゃんと毎月のお給料も出る。貯金だって少しはしているし、お休みの日には喫茶店や映画館に行くこともできる。そうやって、むしろやる気を出すために歌うことが多かった。

荒尾や大牟田の土地が懐かしいが、ここでの生活も悪くはなかった。大変なのは万津子だけとは限らない。地元に残って炭鉱に就職した同級生たちだって、今ごろ苦労をしながら働いていることだろう。

万津子が愛知県一宮市にやってきて、もう二年半が経とうとしていた。

中学を卒業したての十五歳で、生まれ育った地を後にした。毎日が戸惑いの連続だったあの頃のことは、遠い昔のようにも、はたまた昨日のことのようにも思える。

──裏の松山、蝉が鳴く

歌い終えてしまってから、大きな声で「ああ、きつか」と叫んだ。さすがに声が届いてしまったのか、二列向こうで作業している後輩がこちらを振り向いたのが見えた。

九州だと、「きつい」。会社の人たちは、「えらい」。秋田から来ているつねちゃんは、「こわい」と言う。ここに来る前は大阪の工場で働いていたという組長の弘子さんは、「しんどい」という言葉をよく使っていた。

ふわあ、と大きなあくびが出た。綿ぼこりが口に舞い込み、むせそうになる。

朝からずっと眠かった。昨日は後番から早番に切り替わる日だったから早寝しなければいけなかったのに、昼間に見に行った映画がとてもよくて、ついつい語り合いすぎてしまったのだ。

松竹映画『彼岸花』。小津監督の作品はいくつか見たことがあったが、カラーは初めてだったから思わず見入ってしまった。映画に出てくる若い娘たちの服装がとても素敵で、今度ああいうスカートを仕立ててもらおうね、などとあやちゃんと遅くまで話し合っていたのだった。

──遠い山の向こうの、知らない町よ、

時間を持て余し、万津子は次の歌を歌いだす。確かフランス民謡だったと思うが、題名は忘れてしまった。

──いつか馬車に乗って、行きたい町よ

工場内では、機械の音がうるさくて、自分が発した声さえもよく聞こえない。それでも万津子の頭の中では、中学のクラス全員で合唱したときの空に高く上っていくような澄んだ声が、自分の歌に重なるようにして鳴り響いていた。

やがて、交代を告げるチャイムが鳴った。そばまで来て待機している後番の子に持ち場を引き渡し、工場を出る。蒸し風呂のような場所から外に出られるのが嬉しくて、自然と速足になった。

入り口の扉を出ると、爽やかな風が吹き寄せた。ひんやりとした空気が頬を優しく撫で、汗ばんだ首元に入り込む。身体に張りついていたシャツがふわりと浮くような心地がして、万津子は思わず吐息を漏らした。

早朝五時半に仕事を開始してから八時間以上、待ち焦がれていた瞬間だった。

今日は、まだ九月に入って半月しか経っていないのに、風がとても涼しい。とはいっても、蒸し暑い工場から外に出てきたからそう感じるだけなのか、空が曇っているから本当に気温が低いのかは、すぐに判断がつかなかった。

どちらでもいい、とすら思う。その風が、一日の労働から自分を解放してくれるならば。

寮の隣にある風呂場に向かって歩きながら、睫毛についた綿ぼこりを手で払い、三角巾やエプロンを取った。白い布を大きく振ってはたき、ほこりを飛ばす。

「まっちゃん」

後ろから、万津子のことを呼ぶ声がした。振り向くと、同部屋のあやちゃんとつねちゃんがこちらに向かって歩きながら手を振っていた。

背が低くて小麦色の肌をしているあやちゃんと、色白でひょろりとしているつねちゃん。

二人は、外見も性格も正反対だった。おしゃべりで、誰とでもすぐに仲良くなれるのがあやちゃん。控えめで優しくて、聞き上手なのがつねちゃん。出身地だってまったく逆方向だ。あやちゃんは鹿児島で、つねちゃんが秋田。

「ようやく仕事が終わったわね。一緒にお風呂に行きましょう」

あやちゃんがすました顔で言うのを見て、万津子は噴きだしてしまった。

「何よう」とあやちゃんがむくれる。「あたし、きちんと喋ってるでしょ。標準語」

「あやちゃんが綺麗な標準語を使うと、なんだか変よ」と、万津子もクスクス笑いながらやり返してみる。

「それはまっちゃんだってそうよ。おかしいわ」

「標準語ごっこをしようって言いだしたのはあやちゃんじゃないの。映画や小説の登場人物みたいな美しい言葉を話してみたいわ、って。今日もまだ続いてたのね」

「あ、今のまっちゃんの言葉、ちょっと訛ってなかったかしら」

「あら、それを言ったらあやちゃんだって」

二人でやりあっていると、つねちゃんがこらえられずに笑い始めた。「あたくしから見ると、どっちもどっちだと思うわよ」とつねちゃんが姿勢を正しながら話した言葉からは、東北特有の尻上がりの訛りが抜けていなかった。

つねちゃんの話し方があまりにわざとらしくて、三人で一斉に口元に手を当てた。あははは、と空に向かって大きな笑い声を上げる。

「三人とも東京さ住んだこともねえのに、東京の言葉で喋るなんて無理やん」

秋田弁と尾張弁が混ざったへんてこな言葉で、つねちゃんが主張する。それに対して、あやちゃんが不満そうな声を上げた。

「違た所から来た者同士、ちゃんと話すための普通語やん。あたいとまっちゃんならともかく、つねちゃんは九州の言葉が分からんで、普通語で喋っやったほうが理解い易ち思たとに」

「熊本県民の私も、最初はあやちゃんが何ば言いよるか、いっちょん分からんかったばってん」

同じ九州と一括りにされたことに対してそう指摘すると、あやちゃんは「まっちゃんは荒尾だもんで、ほぼ福岡んよなもんやん」と口を尖らせた。「鹿児島弁は難しかし、理解いにくいから」

この工場に集団就職で来た女性工員は、八割以上が九州の出身だった。特に南九州の鹿児島や熊本が多い。万津子は熊本県荒尾市の出身だが、荒尾は福岡県大牟田市のすぐ隣で、喋る言葉は大牟田弁だ。きつすぎる鹿児島弁はちっとも分からず、ここに来た当初はあやちゃんと意思疎通を図るのに苦労した。

そんな中、一割強しかいない東北出身者のつねちゃんは、どんなに不安だったことだろう。同部屋になって初めて話したとき、つねちゃんのただでさえ白い頬はすっかり青白くなっていた。ホームシックにかかったのか、目を泣きはらしたあともあった。東北訛りが恥ずかしかったと見えて、あまり積極的に喋ろうともしなかった。だけど、長いあいだ一緒に過ごしているうちに、内向的なのはつねちゃんのもともとの性格なのだと分かってきた。

あやちゃん、つねちゃん、万津子の三人は、二年半前に入社したときからずっと同部屋だった。

最初は、それぞれの地方から出てきたばかりで、何が標準語で何が方言なのかもよく分かっていなかった。あやちゃんに「わっぜぇむぜどなぁ」などと言われ、つねちゃんが凍りついていたのが懐かしい。だいぶ後になってからつねちゃんに意味を尋ねられ、「すっごく可愛いって褒めたのに」とあやちゃんはずいぶん肩を落としていた。その様子が可笑しくて、つねちゃんと二人で大笑いをした覚えがある。

方言の教え合いっこは楽しかった。一宮に二年半いるうちに、ラジオや映画で使われている標準語をはじめ、会社の人が使う尾張弁もだんだんと混じってきて、もはや自分たちがどこの地方の言葉で喋っているのか分からなくなっていた。そんなときに、東京を舞台にした映画に影響されてあやちゃんが始めたのが、三人の言葉を標準語に統一する、という遊びだった。

「さあ、さっさと髪を洗って、ほこりを落としちゃいましょうよ」

女優さながらの気取った口調に戻って、あやちゃんが風呂場の入り口を指差した。ゆっくり歩いていたせいで、一番空いている時間は逃してしまったようだった。すでに大勢の従業員が風呂場に吸い込まれている。

「いいわね」

つねちゃんと万津子は同時に頷き、わっと駆け出した。

洗髪室にずらりと並ぶ蛇口の前で順番待ちをして、まずさっと頭を洗う。髪の奥底まで入り込んだ綿ぼこりを落としてから、浴場へと入る。

いつもこの頃には、お腹がぐうぐう鳴っていた。本当は昼ご飯を先に食べたいくらいだが、ほこりだらけの身体で食卓につくわけにもいかないから、多少の我慢は致し方ない。

汗とほこりにまみれていた身体も、お湯に浸かるとさっぱり綺麗になった。後が何十人もつかえていて、ぐずぐずしているとすぐに湯船が満員になってしまうため、ゆっくりする間もなくすぐに上がる。新しいシャツとズボンに着替え、いったん寮に荷物を置いてから、今度は急いで食堂へと向かう。

食事の配膳は、風呂から上がった順に全員で行うきまりになっていた。お茶の入ったやかんをテーブルに置き、湯飲みを並べる。ブリキの器に、麦ご飯、味噌汁、煮込み、漬物をそれぞれ取り分けていく。それから部屋ごとに決められたテーブルに座って、遅めの昼食が始まるのだった。

「今日はライスカレーじゃないのね。悲しいわ。ねえ、万津子さん、常子さん」

箸を手に取ったあやちゃんが、わざとらしく唇に指を当てながら話しかけてきた。その演技が面白くて、万津子も半分笑いながら真似をする。

「ご馳走でなくって残念ねえ。リンゴやキュウリが入った野菜サラダもいただきたかったわ。ねえ、文子さん」

早番の終わった二百名ほどが一気に昼食を食べている食堂は、精紡機にも負けないくらいの騒がしさだった。行儀が悪いと注意されそうなものだが、ここ一色紡績の先輩たちは大概とても優しい。同じ愛知県内のタイル工場や瀬戸物工場では軍隊のように規律が厳しいところもあると聞くから、万津子たちはずいぶん甘やかされているようだった。

同部屋の弘子さんも、そんな穏やかな先輩のうちの一人だった。もうここに勤め始めて六年経つベテランだ。その前は大阪の工場で二年働いていたというから、大ベテランといってもいいかもしれない。工場では組長という場を統率する大切な役割を務めているのだが、寮の部屋や食事の間は、万津子たち三人の変な遊びや他愛もないお喋りをいつもニコニコしながら聞いていてくれる。

弘子さんも、あやちゃんと同じ鹿児島の出身だ。ただ、大阪にいる間に方言を無理やり矯正してしまったらしく、弘子さんが喋る言葉はだいぶ関西弁に近かった。

洗い髪もそのままに、食べ盛りの十八歳にはやや物足りない量の飯をゆっくりと食べていく。相変わらずたどたどしい標準語で話し続けていると、途中で弘子さんが「何やそれ」と笑い出した。

「おもろいことしてんなあ。うちも入れて」

そろそろやめようかと内心思っていたのに、弘子さんが乗り気になってしまったからさらに続けなくてはならなくなった。「標準語を綺麗に喋れるのも、お作法のひとつなんやろなあ」と弘子さんがもっともらしく頷いているから、なんとなく高尚なことをしているような気にもなる。

「今度の日曜日、弘子さんは何をされるご予定?」

「ちょいと一宮の街に出るつもりでおりますわ」

「喫茶店でも行かれますの?」

「ええ、みつ豆かアイスでもいただこうかと。お財布との相談次第ですけれど」

すっかり役に入っているのか、弘子さんがいつになく上品に微笑み、「皆様は?」と三人の顔を見回した。

「この間、万津子さんと常子さんと色違いで、イカすサックドレスを買ったんです。あれを着て街に出るのが楽しみだわ」

あやちゃんが誇らしげに言う。お揃いのサックドレスを三人で購入したのは、つい一か月前のことだった。それからというもの、毎週日曜には三人で街まで出かけることにしていた。

あやちゃんがサーモンピンク、つねちゃんがエメラルドグリーン、万津子がサックスブルー。三人揃って通りを歩くと、良家の娘であろう制服姿の女学生たちがはっとこちらを振り向いたりした。誰も私たちが女工だとは思うまい、と顔を寄せ合ってクスクス笑うのが楽しみだった。弘子さんには、「悪い男につかまらんようにね」と心配されたが、いざというときにはあやちゃんがどぎつい鹿児島弁で撃退することに決めていた。

「次の日曜は、街で何をしましょうか」

つねちゃんが、ちょっぴり恥ずかしそうにしながら、たどたどしい標準語で問いかけてくる。うーん、とあやちゃんが天井を見上げて考え込んだ。

「そうね、ちょいと映画館まで行くのはいかが? 昨日松竹を見たから、次は日活がいいわね。まだ見に行けていない映画がいいわ。『風速40米』とか」

「石原裕次郎ね!」と、万津子は大げさに両手の指を組み合わせる。「あたくしもとっても見たいわ」

「でも、映画は昨日見に行ったばかりでしょう。そう毎週行っていたら、お金が尽きてしまうわ」

つねちゃんが心配そうな顔をした。いつだって、三人の中で一番の節約家なのは、八人きょうだいの末っ子であるつねちゃんだ。

そうねえ、とあやちゃんがまた思案顔をする。「では、日曜のことは、日曜になってから決めましょう」という彼女が出した投げやりな結論に、万津子は思わず破顔した。

「そうそう、映画といえば」と、あやちゃんが性懲りもなく続ける。「昨日見た小津監督の『彼岸花』、とてもいい映画でしたわね」

「ええ、シビれたわね。カラーで、とてもよかったわ。それにしても、娘をお嫁に出す父親って、みんなああなるのかしら」

「よその家の娘の結婚は冷静に受け入れられるのに、自分の娘となると大反対ですものね。そういう父親の姿が映画の中でしっかり描かれていて、とても面白かったわ」

「娘を引き留めようとするお父さん、可愛らしかったわね」

ふふふ、といつもよりおしとやかに笑ってみる。本当に映画の中の綺麗な女優さんになったようで、気分がいい。

「んだども……おらん家は、ああはならねえな」

突然、つねちゃんがテーブルを見つめたまま呟いた。弘子さんもあやちゃんも万津子も、ぽかんとしてつねちゃんの顔を見つめる。

「ああ、ごめんごめん。標準語、忘れてた」

つねちゃんが頬を赤らめ、頭に手をやった。

「『彼岸花』見ながら、考えてたんだ。うちは、娘が嫁に行くことになったら、おっとうとおっかあは手を叩いて喜ぶに決まってる。貧乏な農家だもの。ここに来たのだって、口減らしだ」

つねちゃんは黒目がちな目を伏せ、下唇を噛んだ。その口元が小刻みに震えている。皆を虜にする赤い唇から、今にも血が滲むのではないかと、万津子は心配した。

ずんと槍で突かれたような痛みが、万津子の胸にも走る。

「それは、うちも一緒たい」

思わず身を乗り出し、語気を強めた。

口減らし。厄介払い。普段は考えないようにしているが、自分の状況を的確に説明する言葉など、いくらでも思いつく。

すると、あやちゃんも寂しそうな口調で同意した。

「あたいも。あげな立派な結婚式、憧るっどなぁ。大きかホテルで、女子ん衆たちゃぜぇんぶ、一張羅の黒か衣装どん着て。あたいにゃ、無理じゃっどなぁ」

「ああ、そっか」

みんな同じ境遇だということを、ようやく思い出したらしい。つねちゃんは照れたように笑った。

「難しいとは思うけども、『彼岸花』の姉っちゃみたいな恋愛結婚も、憧れるな」

「大丈夫。つねちゃんはよかおごじょじゃっで、よかにせどんが見っかいが」

「ん? 何て?」

「つねちゃんは器量よしだから、きっとスマートなボーイフレンドが見つかるわよ」

あやちゃんが標準語で言い直すと、つねちゃんは途端に顔を真っ赤にした。

「やめてくれ、ボーイフレンドなんかできねえって。家柄がよくねえもん。絶対、お見合い結婚だ。親戚もみんなそうだもの」

あやちゃんにからかわれたと思ったのか、つねちゃんは必死になって首を振っていた。「まっちゃんも、つねちゃんに引けを取らんぐらい器量よしじゃっで、きっとよかにせどんと縁があっが」とあやちゃんが次にこっちを見るものだから、万津子もちょっと困ってしまった。それを見て、弘子さんが「こらこら」とあやちゃんをたしなめる。

「ところであなたたち、標準語ごっこはもう終わりなの?」

「いいえ、続けますとも」

あやちゃんが急にかしこまって答えた。不意ににやりと笑い、テーブルに身を乗り出して弘子さんの顔を覗き込む。

「ところで弘子さんは、ご縁談はありますの? 先週の日曜に、近くの工場の男の人とデートしてる現場が目撃されたって、ちょいと噂を聞きましたわよ」

その途端、弘子さんはぱっと顔を赤らめた。

「やっぱり、本当なんですの?」

「私ももう二十三やからね。十八のあんたたちと違って、いろいろあるんよ」

噂を認めた弘子さんの言葉に、万津子たちは一斉に歓声を上げた。食堂の係の人に睨まれたのを感じて、すぐに身をすくめる。それから、小さな声で、弘子さんのことを祝福した。

昼食が終わったとき、万津子たちのテーブルは、弘子さんのおかげでいつも以上に幸せな空気に包まれていた。

ただ、少し寂しくもあった。入社してからずっとお世話になってきた弘子さんが寿退社してしまったら、今度は自分たちが下の面倒を見る番だ。

姉のように慕ってきた組長がここを去るとき、自分は果たして泣かずにいられるだろうか。そんなことを考えながら、湯飲みに入れたお茶を飲み干した。