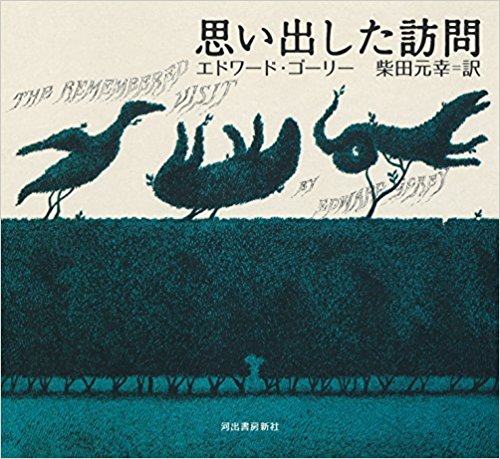

エドワード・ゴーリー 初期の傑作『思い出した訪問』

外国で少女は奇妙な老人と出会い、一つの約束をした。何年かすぎたある日、少女はふとその約束を思い出して――。短文と美しい絵のあいだに死の影が偏在する、しみるように静かな物語。

【ポスト・ブック・レビュー この人に訊け!】

池内 紀【ドイツ文学者・エッセイスト】

思い出した訪問

エドワード・ゴーリー 著

柴田元幸 訳

河出書房新社

1200円+税

装丁/渡辺和雄

短文と画のあいだにひそむ循環する記憶のような物語

小さな画文集である。左ページに短い原文、右ページに画と短い訳文。そんなスタイルでエドワード・ゴーリー(一九二五〜二〇〇〇)が日本にやってきた。柴田元幸の訳・紹介による。これで何冊目になるだろう。書棚の隅に小さな、たのしい文庫ができた。

「十一歳の夏、ドゥルシラは両親と外国に行った」

船旅、長い階段、大きな黒い絵のある部屋、奇妙な料理……。そんなある日、両親が娘を置いてきぼりにして出かけてしまった。知人のお嬢さんが少女を連れ出して、宿屋「青蛙」へやってきた。そこへクレイグ氏が現われる。今は白ひげの老人だが、かつては華やかな生活があったらしい。

「みんなで座ってから、クレイグ氏が靴下をはいていないことにドゥルシラは気がついた」

そのとき少女は老人に一つの約束をした。だが、少女なんてものは忘れっぽいのだ。何日かが過ぎ、何週間かが過ぎ、何カ月かが過ぎ、何年かが過ぎたある日、ふと昔の約束を思い出した―

言葉がとめどなく安売りされる時代にあって、ゴーリーの文はおそろしく短い、だからといって軽いわけではないのである。短文と繊細で正確で美しい画とのあいだに、すぐれた物語がひそませてある。しみるような静かな、循環する記憶のような物語。

「……偏在する死の影で読む者を怯えさせる」(訳者あとがき)

尖った黒い海の波、かなたには何もない空白、突然いなくなる両親、わけもなく過ぎ去る時間、クレイグ氏の靴の中の素足……。いたるところに死のメタファーがこめてある。

二十世紀アメリカに生まれた意味深いマンダラだ。ゴーリーは美しい線を引いて、美しいメルヘンをつづった。その画文には、どこへとも知れぬ、また誰へともつかぬノスタルジアが色濃い。それは人の心性に必ずあって、作者の一部であるとともに読者の一部でもある。気がつくとリボンをつけた忘れっぽい少女が、麦わら帽の忘れっぽい少年に変身している。

(週刊ポスト 2017年12.1号より)

初出:P+D MAGAZINE(2018/06/19)