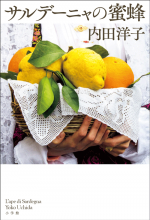

◇自著を語る◇ 内田洋子『サルデーニャの蜜蜂』

二〇一七年の秋、東京で『本の窓』の連載の打ち合わせのために編集者と会っていた。

ちょうどその時期、私はイタリアの山奥での取材の真っ只中にいた。テーマが多岐にわたる上に、舞台となる時代も古代から現代にまで及び、舞台となるところもヨーロッパだけではなく南米を含む広域である。自分の立ち位置もよくわからない。どうまとめたらよいのか。古い時代のことは直に見聞きができないので、謎解きのような作業になることが多い。古い写真や資料を眺めてはタイムトリップし再び現代に戻ってまとめる、というのを繰り返していた。うっかりすると、つかんでいる複数の蔓が絡まったり切れたりして話の筋を手繰れなくなるかもしれない。取材をしているそばからまた別のテーマが現れる。ネタの入れ籠状態になっていた。

新しい連載のテーマは、頭の中に並んでいるタグの中から選ぼうか……。

「人に関することが読みたいです」

向かいに座る編集者に言われて、我に返った。一年以上もひとつのネタにかかりきりになっていると、取材に生活が飲み込まれたようになる。読むものも食べるものも、行く場所も、会う人も、聴く音楽や映画鑑賞まで、すべてが一色に染まる。

〈人に焦点を〉。

未知への探検から既知への帰郷へと、旅先を変える気分となった。

編集者とコーヒーを飲みながら、話す。

コーヒーといえば、朝起きてエスプレッソマシーンを火にかけられない時期が長くあった。水が沸騰して蒸し出るコーヒーの音に続き、台所いっぱいに広がる濃い香りを嗅ぐと、真っ暗な冬の朝や夏の終わりの海岸、眠れず散歩に出て立ち寄ったバール、とさまざまな場面を次々と連想した。それぞれに切なく、いったん気持ちが遠くへ飛ぶと、なかなか現実に戻ってこられなかった。記憶に蓋をするように、長い間コーヒーを淹れずにいた。

蓋の下には、大切なのに、忘れたままにしておきたい記憶がいくつもある。

指先に、そこだけ肉が盛っていない古傷の痕がある。そこに触れたとたん、助けを求めるうろたえた声と足元に滴り落ちる血が、二十年前から蘇る。再来するのは、指先の怪我の痛みなのか、あるいは声もなく立ちすくんでいたあの船主の胸の内を、今さらに想像して分かつ辛苦なのか。

黙って、そこにいる。たいていが男性だった。何を話したか覚えていないのに、眼差しだけが記憶に残る。宙を泳ぐ目。射抜く目線。けっして外さなかったその人のサングラスに映り込む、自分の目。いつからあの人は、遠くばかりを見るようになってしまったのだろう。恋愛のもつれか。あきらめか。

「妻の鼻を噛みちぎる男を書きたい」と言う小説家と連れ立って、港町を歩いた数日を思い出す。海が運んできた疫病と貧困、差別と死が重なる地だった。共同墓地の砂利の感触を今でも足裏が覚えている。墓場には糸杉が青々と伸び、夕空を突き刺すように見えた。男が噛みちぎった鼻は、どこへいったのだろう。

夏が来ると、ざわり、葉のすれ合う音が聞こえてくる。木々の下に緑の濃淡の影が揺れる。贅の限りを尽くした邸宅は、畑に囲まれている。泥臭い。上流であることにしがみつく人達の向こうに、実景が透けて見える。

土と石。無造作に布袋から取り出された、あの紙に包まれた塊を忘れない。「一個売って、別荘にプールを作ろうかと思って」。ダイヤの原石を輝かせずに使う世界が在る。気高いのか、賎しいのか。

馴れたはずの匂いや手触り、味、気配、音や光が、ふとした拍子に、沈んでいた記憶を呼び起こす。かつて茶飯事として気に留めなかった場面が、目の前に現れる。

〈麝香〉〈鼓動〉〈寡婦〉……。毎月、編集者からお題が送られてくると、コーヒーの香りを嗅いだときのように、蓋が開き、彼方の人達と再会し、『サルデーニャの蜜蜂』にまとまった。