中上健次―韓国社会の闇に寄り添い韓国人の原点(恨)に近づこうとした作家

「担当編集者だけが知っている中上健次」の6回目。1981年当時、『物語ソウル』の担当編集者として、中上健次とともに韓国に渡った中村冨貴氏が、“越境文学”『物語ソウル』と韓国での中上健次の、知られざる裏側について語ります。

早くより海外、特にアジアに視線を投げかけていた中上健次は、三番目の姉の夫が在日韓国人だった所縁もあって、頻繁に韓国の地を訪問し、長期間の滞在をしながら、多くの作品(『地の果て至上の時』等)を、かの地で構想し記述してきました。

1980年代の韓国は戒厳令が発令されていた時代で、深夜12時以降の外国人の外出に規制がかかる等、緊張に満ちた雰囲気の中、中上は積極的に町を歩き回り、韓国人作家の面々と親交を深めていました。

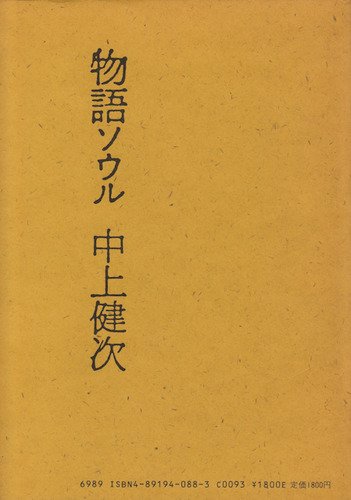

そんな中、韓国を舞台にした“越境文学”『物語ソウル』という作品が生まれています。

今回、「担当編集者だけが知っている中上健次(6)」では、当時、『物語ソウル』出版のため、同時期に韓国に滞在していた元パルコ出版の中村冨貴氏が、『物語ソウル』の誕生の裏側について、初めて語ってくれました。

1981年2月25日:ソウル・汝矣島(ヨイド)のシーボン・アパートの前で記念撮影。右から中上、書生を務めていた韓度元(ハン・ドウォン)氏、中村冨貴氏

▶関連記事

「担当編集者だけが知っている中上健次(4)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(3)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(2)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(1)」

担当編集者だけが知っている中上健次(6)

路地と都市の闇に谺す煽動の意思

中村 冨貴

私がソウル滞在中の中上健次に逢ったのは、全斗煥軍事政権下の1981年2月、光州事件の傷跡がまだ韓国社会でくすぶっていた頃だ。ソウルでは夜間通行禁止令が敷かれていたが、88年のソウル五輪を控え、街は急速に近代都市へ変わろうとしていた。市街地の丘陵を覆っていたバラック小屋(ハコバン=貧困層のスラム)は都市道路拡張整備で取り壊され、ソウル市内は高層ビルの建築ラッシュに湧いていた。

高度成長を遂げた日本から韓国のいまの変化はどう見えるのか? 近代化の波で視界から消えてゆくものは何なのか? 韓国はどこへ向かっていくのか? 私は中上へ「日韓の比較文化論」の企画を考え、ソウル市汝矣島(ヨイド)のシーボン・アパートに住んでいた中上を訪ねた。『地の果て至上の時』を執筆中だった彼を「韓国文藝」の編集長・全玉淑女史がサポートし、作家・韓雲史氏の息子:韓度元が中上の書生をしていた。

中上は「『日本人』あるいは『日本文化』は近代化100年の過程ですべて均一化されてしまった。地域性の異相、人間、文化、風俗習慣の違いを浮き彫りにし、異なった層を刻み出す作業をしなければならない。これは単に地域的な拡がりの意味をもってくるのではなく、タテの階層、大都市ならば都市の中での異相を刻み出さなければならない。日本民族としての農耕文化とは何だと考えれば、それは紀元前三世紀、朝鮮半島からの知識階層・帰化人がもたらした恩恵ではないか。ところが日本史ではこの事実を曖昧模糊にしてしまっている。さらに過去100年、日本は韓国を徹底して抑圧してきた歴史がある。韓国は日本から20年立ち遅れているが、豊かな文化や生活様式がまだ息づいている。それを壊すのではなく再生してよりダイナミックな再生を起こす時がきている」と語った。

この時点では随筆と写真で構成する「日韓の比較文化論」を進める方向に落ち着いていた。しかし「都市の異相」という視点が、中上のなかで次第に「物語化」へと変化していった。韓国文学者との交流を重ねながら、朝鮮の古典文学のなかにひとつの寓意像を発見したのではないかと想像した。ソウルの地下社会で渦巻く「都市伝説」を物語化すれば、韓民族の魂に横たわる「恨」という鬱屈した精神構造に近づけるかもしれない、日本人とは異なるアジア人の異相を浮き彫りにできるかもしれない、そんな文学構想が中上のなかで固まってきたように思う。

韓国各地で開催される「仮面劇」(風刺劇)、「パンソリ」(『春香伝』や『沈清伝』など口承文学を詠唱)、「サムルノリ」(旅芸人男寺党を源流とする農楽)、「ムーダン」(土俗呪術儀式を司る巫女)、こうした民族芸能で奏でられる土俗的なリズム(チャンダン)が韓民族魂の活路であることに中上はすでに着目していた。

日帝植民下の悲哀、クニを分断された朝鮮戦争、ベトナム戦争、軍事クーデターで鬱屈した民衆の隠れた憎悪、その混濁した憎悪に逃げ場はなく、ソウルには雑多な<ものたち>の日常がひしめいていた。ソウルの路地ではリヤカーで練炭や活きた鶏を売る物売りの声が飛び交い、南大門や東大門の市場では大声でキムチや反物をすすめるアジマの声が響き、明洞や仁寺洞の雑踏では大音響で歌謡曲が流れていた。

「いくつもの足音や話し声、客を呼ぶ女(アジマ)らの声や笛の音が集まり反響し、意味不明の音のかたまりになって空の真中に漂っていた。音は終日わき返っては、空に舞い登る」(『物語ソウル』P10)。都市空間に放出される物音、雑音、湯気、匂い、臭気、こうしたソウルの混濁した空気を中上は書き留め、日常の物音や臭気は、やがて地下空間の闇世界に伝わり拡がるものとして、物語の主軸を大盗賊の噂話に展開させている。

大盗賊チャンギルは、ヤクザ組織を束ね財閥を標的に盗みを働き、盗品を貧困に喘ぐ女に横流しもする義賊である。チャンギルに容共主義的偽善者Kへのテロ計画を画策させ、チャンギル死亡の噂が飛び交っても、また新たな盗人がヒーロー像として登場するという大円団で中上は物語を閉じている。

韓国社会には李氏朝鮮時代より抵抗と反逆の精神を連綿と受け継ぐ歴史があり、大盗賊の義賊を主人公とした物語には、李朝期に描かれた小説『洪吉童伝』(許筠)、近年には大河小説『張吉山』(黄晳暎)、劇詩『張日譚』(金芝河)がある。中上が韓国文学の真髄を紐解きながら、韓国社会の闇に寄り添い韓国人の原点(恨)に近づこうとしたのが『物語ソウル』なのかもしれない。

しかし、日本のひとりの文学者が他国に住み、その地の記憶を越境文学として残したものは何か?と改めて問われた時、それは、かの地とかの民衆への贖罪の遺言でありながら、「近代化とは何を意味するものか?」と問いかけた中上の反骨の精神であり、その煽動の意思はいまも時空に漂っているように思うと応えたい。

参考文献:

『古代朝鮮と日本文化』金達寿著(1986:講談社学術文庫)

『朝鮮の物語』野崎充彦著(1998:大修館書店)

『韓国併合100年の現在』前田憲二他著(2010:東方出版)

中村 冨貴

Fuki Nakamura

福岡県生まれ。1971年より美術雑誌編集。1974年より(株)パルコ出版にて美術・写真・文化論の単行本編集と展覧会の企画開発に勤める。シリーズ開発として「美術史PicuerBacks」「写真家VisionContemporary」、画集:展覧会として『アール・デコ』『ON kawara 1952-1956 Tokyo』『タマラ・ド・ランピッカ』『Pero 伊坂芳太良』、都市文化論として『物語ソウル』『乱歩と東京』『上海・都市と建築』『われらが<他者>なる韓国』『マジカル・ヘア』『現在美術』など担当。2001年よりフリー編集者として各社の雑誌、単行本企画編集に参画。近年は『<おんな>の思想』(2013年:上野千鶴子著)の企画編集。現在は<朝鮮ー日本文化圏>古代史に耽溺、歴史書に親しむ日々を送る。

韓国人作家・尹與吉(ユン・フンギル)氏(右)と中上。ソウル金浦空港にて

おわりに

中上健次が愛し、刺激を受けた国「韓国」。取材旅行で同行していた中村冨貴氏の『物語ソウル』への熱い思いはいかがでしたか?

『物語ソウル』は中上健次電子全集第11回巻『韓国・アジア篇』に収録されています。

同回巻では、同時代を生きた韓国人作家・尹與吉、金芝河氏との対談も収録されています。

中上健次 電子全集11『韓国・アジア篇』

韓国の熱気に魅了され、その「路地」に「発情した」中上の韓国ほかアジア関連小説、エッセイ、対談を一挙掲載。

『物語ソウル』は荒木経惟とのコラボ作品。写真は全てソウル市街を撮ったモノクロ。蒸発した夫を探しにソウルに出てきた女は、ヨンドンポの路地に住みつき、やがて反体制派の大物政治家Kの暗殺を企てる義賊・チャンギルに出会う。ベトナム帰還兵らを率いる一党に加わった女はKに接近、だが銃口の先にはその側近とおぼしき夫の姿があった。引き金を引いた彼女はその後、仲間に殺されたチャンギルに代わって一党を率いる女義賊となるのである。

『輪舞する、ソウル。』は、篠山紀信とのコラボによるソウル版「シノラマ」(シノヤマによるパノラマ写真)。パンソリ、仮面劇などの民俗芸能を取材した1978年の韓国の旅(『風景の向こうへ』参照)以来、この国の人々の醸し出すアジア的熱気に魅了された中上は、1981年にはソウル特別区ヨイドのアパートで単身生活を送ってさえいる。1985年刊行の『輪舞する、ソウル。』は、その成果とも言える韓国・ソウル論でありホットな実見録。彼はここで、その「路地」に「発情した」とさえ語っていた。

初出:P+D MAGAZINE(2017/03/11)