「まず動け、感じろ。そこから思考が、文学が始まる」中上健次の声が今聞こえてくる……

寄稿エッセイ「担当編集者だけが知っている中上健次」7回目。当時、文芸誌「文學界」の担当編集者として、『讃歌』の出版に携わった吉安章氏が、中上健次の後期作品『十九歳のジェイコブ』『野性の火炎樹』、そして『讃歌』について熱く語ります。

あの中上文学が、丸ごと電子で読めると大好評の『中上健次電子全集』。

その第13回巻に収録された、『十九歳のジェイコブ』は、初期作品『十九歳の地図』の姉妹編ともいえ、ジャズが鳴り響く新宿で麻薬とセックスに溺れる路地出身の若者ジェイコブが、兄を自殺に追い込んだと噂される伯父一家を、やがて惨殺するまでの日々を描いた作品で、『野性の火炎樹』は中本の一統に連なる“路地の混血児”マウイが、霊魂となったオリュウノオバに見守られながら、やがて“仏の楽土“ダバオへと旅立つ、路地が世界と混じり合おうとするテーマを描いた作品です。

そして『日輪の翼』の後日譚ともいえる『讃歌』は、東京で”性のサイボーグ“となった路地出身の若者二人が、失踪したオバたちとの束の間の再会そして別れ……と、オバたちを路地喪失の象徴として、若者二人に新たな方向性の兆しを予感させる展開の作品です。

『讃歌』の編集担当だった吉安氏は、三つの作品が、主人公が生まれ故郷から、他所の土地へ、東京へ移動するというストーリー展開の共通点からも、後期の中上文学を語るうえで重要な作品群であると語ります。 「担当編集者だけが知っている中上健次(7)」では、まだ新人編集者として中上健次と対峙した吉安氏が“ついたり離れたり、なかなかにしんどい関係だった”と述懐しながら、その思い出を語ります。

▶関連記事

「担当編集者だけが知っている中上健次(6)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(4)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(3)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(2)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(1)」

故郷新宮からほど近い那智大滝の前で

担当編集者だけが知っている中上健次(7)

どこまで行こうとしていたのだろう 吉安 章

雨が降ると、ときどき思い出す中上さんの言葉がある。

「俺、雨、好きなんだよな。みんな、流してくれる気がするから」

新宿の仕事場のマンションの前だった。こう書くと意味ありげに聞こえるが、まったく何気ない呟きだったからこそ、印象に残っている。

二十数年の日々が過ぎた。が、没後も全集、選集や文庫が次々に刊行され、いままた、電子版の完全全集が発刊される。中上健次のテキストはずっと残るのだ。

本書におさめられた三作が刊行された八十年代後半、私は入社したての編集者として、中上健次と付き合った。ついたり離れたり、なかなかにしんどい関係だったと思う。近くにいたことは、ときとして作品に対する目を曇らせる。このことを痛感しつつ、あの頃を振り返ってみたい。

『十九歳のジェイコブ』は、後期の中上作品を考えるうえで大事だと思う。版元の度重なる単行本化の要請に「しょうがないからな」と、中上さんは不満そうに山の上ホテルのカンヅメに入った。

連載終了から、五年が経っていた。この間、『千年の愉楽』『地の果て至上の時』『日輪の翼』などが続々出版されている。中上さんがまず施した重要な変更は、雑誌掲載時のタイトルの「焼けた眼、熱い喉」だった。

十九歳――『十九歳の地図』を想起するまでもなく、常に起点だ。主人公は生まれ故郷から、他所の土地へ、東京へ移動する。

ジェイコブーー名前は、初出の「順造」からカタカナの記号となる。

本刊の三作を貫くのは、この二点だ。

ジャズが鳴り響く本作で、コルトレーンについて作中人物がこう語る。

「どんなにこいつが長くコードむちゃくちゃに吹いたって、息しなくちゃならないだろう。息ってのはコードだぜ。吸って吐いてる息が結局、コードを作っちゃうんだぜ。だから、フリージャズってのはないんだぜって事を言いたいために、こいつは吹いているんだ」

『野性の火炎樹』において、新宿のジャズ喫茶から六本木のディスコへと音楽の場所は変わる。ブレイクダンスだったり、日々変わっていくトーキョーを取り込もうとする試みが、ここにはある。

中上健次の作品群が語られるとき、「路地の消滅」という言葉が使われるが、あの頃、日本中で「闇」は消えつつあった。「バブル」とは、後付けのコトバである。彼は、トーキョーでそのことを見据えて、時代と踊りながら、行き場所を探していた。本作の掲載媒体が、最前線の流行を追う若者情報誌「ブルータス」だったことも見逃せないだろう。

主人公は――故郷では「マサル」、六本木で「マウイ」として、黒い肌から汗を迸らせる。 「オリュウノオバは黒い肌の子に言いたかった。苦しい息はいま初めてではない。畏れる事はない。・・・・黒いその肌のその子を路地の外に出してみる・・・・せめてその子に半蔵や三好と違う生き方をさせてやりたい」

締め切り日に遁走した中上さんから深夜、こんな電話がかかってきたことがある。

「いま、与那国島にいる。おまえがちゃんとしないから、書けないじゃないか」 なにもそこまで逃げなくとも、と、いま思えば笑い話だ。しかし、どこに行こうとしていたのだろう。『讃歌』は、『日輪の翼』でオバたちと路地から日本中をトレーラーで経巡った二人組が、皇居にたどり着いた後の物語である。主人公は、「ツヨシ」から「イーブ」――今度は性のジェンダーも超えた性のサイボーグ、ホストとなる。

「車をビルの角で降りて、繁華街のはずれの一角に入った途端、建物の群の何がイーブを刺激するのか、そこが路地と感じとる。イーブはその一角にうろつく男らがホモだから相手を見つけようとそこにいるのだと分かっているのに路地の男たちのような気がしてならない」

毎月、「文學界」の最終締め切り日に、私はこの一字一句を、集計用紙に記された原稿から筆写していた。

東奔西走の日々だったはずだが、記憶の中の中上さんは、新宿二丁目のはずれの沖縄料理屋にいる(最後に会ったときも、慶應病院を抜け出して、中野に移転していたこの店に行った。その夜は、「俺は飲めないけど、どんどん飲んでいいぞ」と、ずっと文学について語り続けた)。連日入り浸り、しょっちゅう荒れていた。社会的事象にも、敏感に反応した。罵倒と弱音、怖さと優しさ、そんな両極端の振幅の中に、私の知る中上健次はいる。「サイボーグ」と書く作家は、そうありたいと願うほどに、見えない涙を流している。

『讃歌』が刊行された一九九〇年、筒井康隆、柄谷行人両氏とともに「新潟坂口安吾の会」に行った。そこで、三人は永山則夫死刑囚の入会を拒否した文芸家協会に脱会の意志表示をした。あの夜も、中上さんに激情が走った。

二十二年前、十九歳で連続射殺犯となった男、事件直後「犯罪者永山則夫からの報告」として「ありえた、ありうる」自分として綴った男に、中上さんはふたたび感応したのだ。 「小説を書いたり読んだりする文学者ならば、あれほど強者に見えた存在が、犯罪の後、どれほど弱い存在におち込むか、想像は出来るはずである。文学者ならまず弱い被害者に、次に一層弱い存在におち込んだ加害者に想像は届くはずである」(「変質した文芸家協会」 「すばる」90年7月号)

以上、ここに記したことは「後付け」である。あの磁場の中にいるときは、私にはみえなかった。まず何より巻き込まれることが怖かった。

いま、やっと中上健次の声が聞こる。 「まず動け、感じろ。そこから思考が、文学が始まる」

吉安 章 Akira Yoshiyasu

1962年生まれ。早稲田大学第一文学部卒。1985年、文藝春秋入社、「文學界」編集部配属となる。その後、「週刊文春」「クレア」編集部、出版部などに勤務。「別冊文藝春秋」「オール讀物」の編集長を経て、2011年より文藝出版局長。

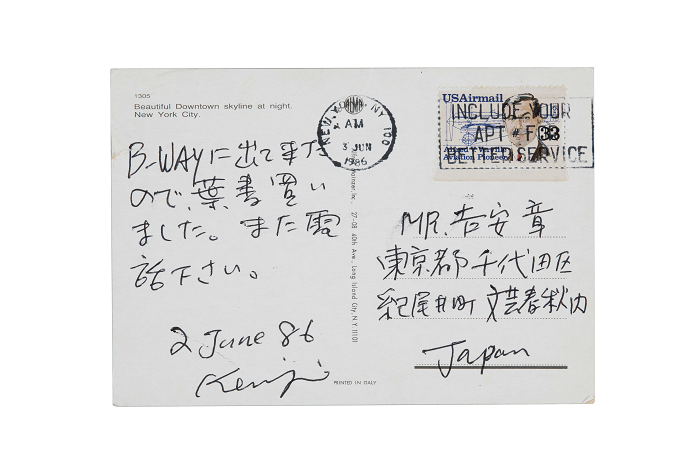

1986年6月2日、ニューヨークで投函された中上から吉安氏へのエアメール(吉安章氏資料提供)

おわりに

中上健次の代表作品の一つ『日輪の翼』の続編ともいえる後期作品『讃歌』を担当し、しんどくも、熱い日々を共有した吉安氏が、今振り返る中上文学、そして中上健次へ思いはいかがでしたか? 『讃歌』、そして『十九歳のジェイコブ』『野性の火炎樹』の3作品は中上健次電子全集第13回巻『紀州熊野サーガ5 虚構空間の更新と移動』に収録されています。

中上健次 電子全集13『紀州熊野サーガ5 虚構空間の更新と移動』

「路地」なき世界での“血の因果”を表現した3作品『十九歳のジェイコブ』『野性の火炎樹』『讃歌』を収録。 『十九歳のジェイコブ』は、初期の『十九歳の地図』の姉妹編と位置づけられる作品。ジャズとドラッグとセックスに溺れる未成年者の魂の奥底からの叫び、殺意へと結晶する日常世界からの脱出の回路。自らを取り巻く全世界の否定願望は、その具体的な方法を持たない若者にとって、歪(ゆが)みながら一方的に増殖する。それが『野性の火炎樹』となると、「路地」の記憶装置ともいうべきオリュウノオバの存在を媒介に、物語的な深化がもたらされる。ここでの主人公は呪われた家系である中本の一統にして、黒い肌の混血児・マウイ。路地の産婆オリュウに言わせるなら、マウイの誕生は血の因果が凝縮した結果だったのである。 『讃歌』は『日輪の翼』の後日譚である。大型トレーラーの改造車にオバたちを乗せ「路地」を旅立った若衆は、東京で「性のサイボーグ」であるジゴロに変身している。類(たぐ)い希(まれ)な美貌とジムで鍛え抜いた美しい肉体、だが彼は日ごとの性の饗宴に埋没しているわけではなかった。中上がこの作品で描いたのは、「路地」なき世界への帰還という不可能な物語であり、東京で離散した愛おしい老若男女たちへの「讃歌」だったのである。

初出:P+D MAGAZINE(2017/05/17)