連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第19話 挿絵画家・風間完さんの姿勢

名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第19回目です。今回は、挿絵画家として一躍人気を博し、吉行淳之介を始め多くの作家に愛された、風間完さんとの秘話です。絵を描くにあたっての作家たちとのやりとり、エッセイに記されたその繊細な感性。共にした時間があるからこそうかがい知ることができる、画家としての志。担当編集者がとっておきのエピソードを語ります。

フランス文学者で、画家・風間完さんの長男である風間研さんが、『挿絵画家 風間完』という本を出版した。風間さんは、「昭和文学を輝かせ、美人画を描き続けた人生」という副題の通りの人生を送った画家である。

風間研さんが、本のタイトルで、風間さんを、「挿絵画家」ときっぱり断定しているのを見て、私は少し驚いた。

風間さんは、1933(昭和8)年に創立された「新制作派」の同人になって、1943年、第7回の展覧会に出品した『羅漢像』が入選して以来、毎年出品していたようだ。つまり、風間さんは、絵描きとして、片手間に挿絵を描いていたが、当時の言葉で言うと、「本画家」を目指し、そういう作品を残してきた画家だと、私は思っていたからだ。

小説雑誌などを担当している編集者にとって、挿絵画家との付き合いは、とても大事なもののひとつである。私にもたくさんの挿絵画家たちとの付き合いがあり、それぞれの思い出がたくさんあるが、それはいずれ回を改めて書くことにして、今回は挿絵画家・風間完さんについて書いてみたい。

風間さんはパリに留学して絵を学んだり、同じ画家仲間の野見山暁治さんや荻須高徳氏などとの交流に刺激を受けたりしたあと、1953(昭和28)年、邦枝完二氏が朝日新聞に連載した小説『恋あやめ』の挿絵を描いて、画業をスタートさせた。その一方で、先に書いたように、「本画家」を目指したこころざしがあったと思う。

風間研さんは、父親の葛藤を見て、小説家たちとの交流の面白さに加えて、フランスで銅版画家フリード・ランデルの工房で学んだとき、その工房の職人たちの潔さに刺激されたことにおされて、風間さんが挿絵画家としての道を歩むことになったと考えているようだ。

東京の下町・八丁堀で育った風間さんには、見慣れた下町の職人の潔い姿勢と、パリの銅版画工房で見た職人たちの姿とが重ね合って見えたのであろう。

風間さんはエッセイ集『さし絵の余白に』の中に、「芸術家の仕事と職人の仕事に分けるとさし絵の仕事は職人の部にはいる」と書き、「さし絵画家が芸術家ぶったりしてはいけない」とも書いている。

また作家との関係について、挿絵は作家との勝負だと言い、「緊張状態で、ピンと張ってなきゃあいけないんです」と語っている。

小説家たちとの交流と言えば、吉行淳之介さんとの付き合いは、風間さんの義弟で文芸評論家の十返肇氏とを挟んだ友情はとても興味深い。十返氏は風間さんの妹・千鶴子さんの連れ合いである。千鶴子さんは、十返氏と結婚して十返千鶴子となって、評論家として活躍した。

『私の文学放浪』の中で、吉行さんは、十返さんとの出会いを次のように書いている。

十返肇は、亡父エイスケのところに、十八歳くらいのころから遊びにみえていた。早熟の文才の持ち主で、その年齢ですでに商業誌に作品を発表していた。亡父の作品を愛読していて文体を模倣したことや、亡父の新聞小説の代作をした金をそっくり武田麟太郎に借りられたことなどは、十返肇自身が書いている

エイスケ氏の死後、ふたりは疎遠になっていたが、十返氏が、「世代」という同人に載った吉行さんの作品に目をとめたことから、ふたりの交流は再開する。

十返氏は酒席での放言が多く、実害を被ったこともあるようだが、吉行さんは、「少々手数のかかる親しい親戚の叔父さんにたいする気持ちに似ていた」とも書いている。

なにより、十返氏は、吉行さんの作家として歩きはじめたきっかけを作っている。吉行さんが「文学会議」(日本文芸家協会編集、講談社発行)に、「藁婚式」を応募して掲載される。

その作品を読んだ十返氏は「五十枚くらいの作品を書いてみないか」と提案した。そのとき、吉行さんが書き上げたのが、「薔薇販売人」で、十返氏の世話で、「真実」誌に掲載された。

吉行さんは、「処女作はなにか、と問われたときには『薔薇販売人』と答えることにしている」と、書いているから、十返氏は、吉行さんの処女作の生みの親ということになる。

風間さんとの交流について、吉行さんは、「編集者と売れない挿絵画家という立場で、一緒に飲み歩いた」と書いている。作家の道を少しずつ歩んでいく吉行さんとの付き合いは、風間さんの挿絵画家としての道を開いていくのに力になったと思う。

吉行さんは、アルバイトの編集記者として、新太陽社に入る。昭和22年、23歳の時だ。新太陽社は当時、「モダン日本」という月刊誌を出していて、社運隆盛だったようだ。そして、新雑誌を発刊するために、吉行さんたちが出していた同人誌「葦」の発行権利を買った。吉行さんは、それが「アンサーズ」という名に変えて発行された編集部に配属され、さらに、「別冊モダン日本」の編集をやることになった。このときに、小島功さん、加藤芳郎さん、岡部冬彦さん、やなせたかしさん、鈴木義司さん、富永一朗さんなどの漫画家との付き合いができ、さらに、「また、雌伏時代の風間完、永田力などの諸氏にも、ずいぶん世話になった」ようである。

まさに「編集者と売れない挿絵画家」の付き合いである。

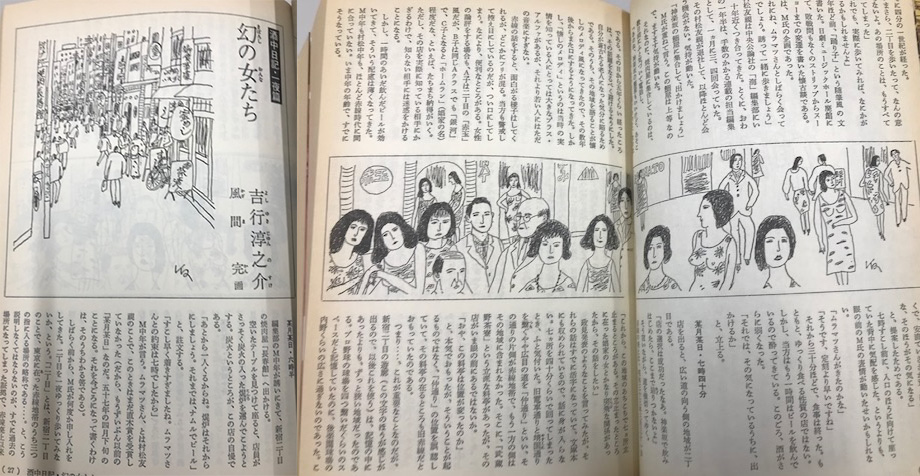

こうした関係は、少しずつ熟して行って、「サシエ」のついた吉行さんのはじめての小説は、「原色の街」ということになるが、その「サシエ」は風間さんが描いている。

はじめて、と言うと、吉行さんは、1957(昭和34)年春から、はじめての週刊誌小説を書く。週刊現代の創刊号で、『すれすれ』というタイトルの小説である。純文学の作家が、週刊誌に小説を、それも連載小説を書くなんて、という批判的な声も上がったようである。そんな雰囲気の中ではじまった、この連載小説の挿絵を、吉行さんは、風間完さんに頼む。吉行さんは、「私のはじめての週刊誌の小説のサシエを、風間氏に書いてもらうめぐり合わせになった」と、エッセイ「面白半分のすすめ」に書いている。

実際、風間さんのコミカルなタッチの挿絵は、はじめて週刊誌に小説を書く吉行さんの背中を強く押してくれたはずである。

ところで、私の家に風間さんの挿絵を額装したものが一点ある。これは、私が吉行淳之介さんにお願いして、昔、東京に在った赤線地帯のうち三つの指に入る新宿二丁目辺りを再訪して、その変貌振りをエッセイに書いてもらったときの挿絵二点のうちの1枚である。

この額装された作品が我が家にあることも含めて、新宿での吉行さんとのあのひと晩は、私にとって、まさしく夢まぼろしのような、ひと晩だった。

「幻の女たち」と題して、書かれた吉行さんの原稿を前に、風間さんは、

「吉行さんは元気みたいだね」

と、言った。

その通りで、吉行さんは、電話をかけてきて、この夜の取材行の腹ごしらえは、「二丁目近くで、安直でいささか荒っぽい店はないかな」と、提案してきた。

私は、こういう吉行さんの心遣いが好きだ。私がそう言ったら、風間さんは、

「ああ、昔からそういう人です」

と、我が意を得たり、というような顔をした。

私は焼肉屋の「長春館」を選んで、夕方7時に、ここで村松友視さんと3人で待ち合わせた。

ここで、吉行さんが、豆もやしのナムルが好物だと知ったが、風間さんもそれは知らなかった。

村松友視さんが合流して、簡単に腹ごしらえをしてから、二丁目をぶらぶらした。吉行さんが、「なんだ、ずっと狭いとこ歩いていたんだなあ」と、言ったのが、印象的だった。記憶の中の二丁目は後楽園球場の4倍くらいの広さがあったのだが、実際こうして歩いてみると、球場ひとつ分もないくらいだ。

それから、再訪記の中には、当時の赤線の店の名が、「赤玉」、「銀河」「ホームラン」など書かれているが、風間さんの挿絵2点の中に、「赤玉」や「銀河」などと描いてあって、まさしく舞台再訪に相応しく、時空を飛び越えたように描かれている。

吉行さんは、当夜、零時過ぎまで付き合ってくれたが、その間、色川武大さんや、角川出版や新潮社の編集の人たちも合流して、賑やかになった。そして、たまたま居合わせた、吉行さんの昔馴染みのイラストレーターの岩崎トヨコさんやスタイリストの堀切ミロさんも円卓に加わって、総勢10名の大宴会になった。トヨコさんやミロさんは、当時「全ブス連」を名乗って、マスコミを賑わしていた実力者たちだった。

「吉行さんは、こういう人たちと仲良くなるんだよね」

風間さんは、笑顔を浮かべてそう言った。

まったく、不思議な顔が揃ったもので、私はいまでもあの夜のことは、本当にあったこととは思えないのであるが、これも吉行さんのオーラの為せることかも知れない。

翌日、喋り過ぎたと後味の悪さを訴えられた新潮社の編集者は、

「それは、二丁目の地霊がそうさせたのでしょう」

と、言い、吉行さんは、その慰め方が気に入ったようだった。

だいぶ長い時間、吉行さんが元気だったことなどを話して、挿絵を手に立ち上がると、風間さんはポツリと言った。

「その絵は、君に上げるよ」

耳を疑ったが、それも、吉行さんのオーラが言わせたことか、二丁目の地霊が言わせたことか、その絵を見ると、夢のようなひと夜がいまでも続いているような気がしている。

風間さんは講談社が1964年に創設した挿絵賞の第一回目の受賞者である。私が講談社に入る前のことである。やがて、風間さんは、その挿絵賞の選考委員になったのであるが、私が、帝国ホテルでの選考会を傍聴したのは、風間さんたち選考委員を変えて、新しい選考員会にする年のことだった。

その年の選考を終えて、会食に移ろうとしたとき、会社側が、これまでの選考委員を全部やめてもらって、新しい選考委員会に替えたい旨、提案をした。こうした場合、普通は、穏やかに推移していくものなのだが、五人の選考委員のうち、ひとりが、

「おれは辞めないぞ」

と、言い出した。

フランス料理を食べるばかりになっていた会場の空気は凍りついたようになった。

困った顔をした会社側の役員は、おそるおそる、

「どうしてもですか?」

と、尋ねた。

「なぜ、辞めなければいけないんだ」

やや、気色ばんだ感じで、その選考委員は言った。空気はますます冷えて行った。

そのとき、穏やかな声がした。

「4人は辞めて、ひとりは続けてもらおう」

そう発言したのは、風間さんだった。

「今までの選考委員会がどんな思いで決めてきたかを、残って次の委員会に伝えてもらうのさ」

風間さんは、まさに「時の氏神」だった。

ひとり辞めることを拒んだ選考委員の顔もゆるめて言った。

「そうだ、そういうことだ」

そして、会場全体の空気もゆるんでいた。

役員は、その場の雰囲気に、これまた強張って棒立ちになっているウエイターに、料理を運びはじめるように言った。

その時、風間さんが言った言葉はいまでも忘れられない。風間さんは役員に向かって、

「こう決まったんだから、今日は、いつもより、ちょっといい赤ワインをご馳走してくれないか」

と、言ったのである。

風間さんはとても上手に流れを作って、難問を解いてくれた。そして、最後の、粋なこのひと言が綺麗なオチになっていた。このひと言で、すべては柔らかく着地したのである。

風間さんの、この凜とした姿勢がどうやって風間さんの中で作られて行ったかは、風間研さんの『挿絵画家 風間完』が雄弁に語っている。

【著者プロフィール】

宮田 昭宏

Akihiro Miyata

国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。