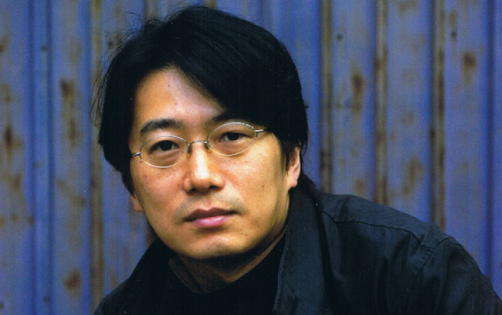

【幻想文学とは?】海外での発展とその黄金時代について-東雅夫の幻妖ブックデジタル(第6回)

海外における、幻想文学の黄金時代に、東雅夫が着目。幻想文学とは、いつ、どの時代に、どこで形づくられたものなのか…?その歴史を追ってみることで、あなたも幻想文学の世界に浸ってみてはいかがですか?

幻想文学の黄金時代(海外篇)

前々回、前回と、幻想文学ジャンルの幅広さ、奥深さを、空間軸・時間軸に沿って概観してみた。

文字で書かれる文芸ジャンルすべてにわたって遍く分布し、しかも、粘土板に象形文字で記された世界最古の神話物語以来の伝統を有するという幻想文学の特質を、多少なりとも実感していただけたなら幸いである。

もちろん神話伝説や民話、メルヘン、妖精物語、中世の騎士道ロマンス、遍歴物語、奇蹟譚なども、幻想文学の基盤を形づくる重要なサブジャンルではあるのだが、近代の文学作品、とりわけ「小説」というジャンルで「幻想文学」が形づくられるのは、19世紀前半期のヨーロッパ諸国および米国であったと考えられる。

まずは1810年代のドイツで──

中世ドイツの古城に出没する物乞いの老女の幽霊を、雄勁で研ぎ澄まされた「鋼のような文体」(前川道介)で活写し、底深い余韻と畏怖の念を喚起するクライストの『ロカルノの女乞食』(1810)。→【幽霊】

水の精霊ウンディーネと騎士と貴婦人の哀しくも狂おしい三角関係を描いて、ゲーテに絶讃されたフーケーの『水妖記』(1811)。→【異類婚】

父祖の地エジプトをめざす放浪のジプシー女王ベラと、彼女に付き従うアルラウネ(植物から生み出された侏儒)や魔女、ベラと瓜ふたつのゴーレム娘といった奇々怪々なキャラクターが躍動するアルニムの『エジプトのイザベラ』(1812)。→【魔法】

金に目が眩み、妖しい「灰色の男」に自分の影を売り渡した青年の恋と遍歴を描くシャミッソーの『影を売った男』(1814)。→【影/悪魔】

かつて悪魔が、聖アントニウスに飲ませようとした霊液を口にしたことで魔力の虜となり、愛欲と殺人に溺れてゆく破戒僧の遍歴を、ドッペルゲンガー(分身)幻想を交えて活写したホフマン『悪魔の霊液』(1815~16)。→【分身/サイコパス】

こうしたドイツ・ロマン派作家たちの影響下に、英国では──

天才科学者の実験により生み出された人造人間の苦悩と復讐を描いたメアリ・シェリーの『フランケンシュタイン』(1818)。→【フランケンシュタイン】

超自然の誘惑者としての吸血貴族を描いて、後世のヴァンパイア小説/映画に先鞭をつけたバイロン/ポリドリの『吸血鬼』(1819)。→【吸血鬼】

悪魔に魂を渡す代わりに長命と神出鬼没の能力を得て世界中に出没する魔人と、彼に関わり時に翻弄される人々のロマン的苦悩を、底なし沼めく入れ子構造で綴り英国ゴシック・ロマンスの到達点と目されるマチューリンの『放浪者メルモス』(1820)。→【不死者】

残忍な狼に変身する妖艶な美女に魅入られた男の恐怖と恍惚を描いたエピソード「ハルツ山の人狼」を含むマリヤットの『幽霊船』(1839)。→【人狼】

フランスでも──

夜の霊たる「スマラ」をあやつる妖女、奇怪な古代の亡霊たち……眠りの世界に跳梁する魑魅魍魎を、悪夢そのもののような入れ子構造で描き、フランス幻想文学の開祖と謳われるノディエの『スマラ(夜の霊)』(1821)。→【夢】

両性具有者である謎の麗人セラフィタ/セラフィトゥスの神秘を、幽暗な北欧の自然とスウェーデンボルグの霊界思想を背景に描いたバルザックの『セラフィタ』(1835)。→【アンドロギュヌス】

澁澤龍彦が「恐怖小説のお手本」「きみも怪異譚の玄人をめざすのだったら、こういう小説を味わうことを学ばねばならぬ」と絶讃したメリメによる人形怪談の大古典『イールの女神』(1837)。→【人形】

ロシアでは──

帝都ペテルブルクを舞台に、賭博の必勝法を求めるあまり、伯爵夫人を頓死させた青年が、夫人の亡霊に誘われるまま破滅してゆく運命の悲喜劇を描いたプーシキン『スペードの女王』(1834)。→【亡霊/宿命】

ウクライナの田園地帯を舞台に、剛胆な神学生と土俗の魔女との闘争、スラヴ版百鬼夜行絵巻ともいうべき魔宴が繰りひろげられるゴーゴリの『ヴィイ』(1835)。→【妖怪】

そして米国では──

洗煉された文体で恐怖の美と詩情を謳いあげ、旧来のゴシック・ロマンスから近代怪奇小説への大転換をもたらした名作「アッシャー家の崩壊」を含むポオの短篇集『グロテスクとアラベスクの物語』(1839)。→【幽霊屋敷/早すぎた埋葬】

いかがであろうか。

このように列挙してみると、19世紀前半の数十年間に、幻想文学の主要なテーマやモチーフ(それぞれの作品解説の末尾に【 】で表示)が、あらかた出揃っていることが一目瞭然である。

しかも、名前を挙げた作家のほぼ全員が、幻想文学史のみならず通常の文学史的に眺めても、いわゆる「文豪」と呼ばれるにふさわしい巨大な仕事を遺した大作家ばかりであることは、なんとも壮観というほかはない。

まあ、このことからも、「文学の極意は怪談である」(佐藤春夫/三島由紀夫)という決め台詞は、裏書きされるわけではあるが。

実際、上記の作品群は、どれを読んでも、いささかも古びることなく、それどころか21世紀の現在においても、新たな興奮と発見と啓示をもたらしてくれるような不朽の名作ばかりなのである。

(次ページへ続く)

- 1

- 2