「ゴジラを待ちながら」三島由紀夫・武田泰淳が映す“破滅”の夢。

映画『シン・ゴジラ』の熱狂が冷めやらぬ今日この頃。1954年に発表された『ゴジラ』第1作もまた、世間に多大なインパクトをもたらしました。三島由紀夫や武田泰淳といった同時代作家たちの作品から、その影響について探ります。

(トップ画像)Photo By Eugene Flores

『シン・ゴジラ』の大ヒットに、三島由紀夫を想う

庵野秀明監督作、『シン・ゴジラ』が封切られてからというもの、インターネット上では絶賛のコメントが相次ぎ、一種の「お祭り騒ぎ」と化していることは皆さんもご存知の通り。

細かなあらすじの紹介はネタバレになるのでさて置くとして、今作の目玉の一つと言えるのが過去のゴジラ作品を凌駕するような熱線放射のシーンです。

ゴジラが咆哮し、背びれを光らせ、口から熱線を吐く……このお決まりの展開は、往年のゴジラファンたちにとっては、あたかもゴジラが見得を切る歌舞伎役者であるかのように「ヨッ!待ってました!!」とばかりに喝采を送るシーンだったはず。ところが、この『シン・ゴジラ』では、「なんで……なんでそんな酷いことするの!?」と、その圧倒的破壊を目の前にして絶望的な気分に突き落とされた観客も多かったのではないでしょうか。

ここで、筆者にはひとつの素朴な疑問が湧き上がります。なぜ私たちは、ゴジラ映画を通じて、見知った大都市が炎に包まれ、見るも無残に崩壊する場面を、嬉々として眺めてきたのでしょうか?

そう考えた時、筆者の胸中には、ゴジラ作品にも共通するような〈破滅の夢〉を宿した、三島由紀夫のある小説からの一節が思い浮かぶのです。

そうだろう。君も本音を吐けば、やっぱり崩壊と破滅が大好きで、そういうものの味方なんだ。あの一面の焼野原の広大なすがすがしい光りをいつまでもおぼえていて、過去の記憶に照らして現在の街を眺めている。きっとそうだ。…君は今すっかり修復された冷たいコンクリートの道を歩きながら、足の下に灼けただれた土地の熾の火照りを感じなくては、どことなく物足らず、新築のモダンな硝子張りのビルの中にも、焼跡に生えていたたんぽぽの花を透視しなくては、淋しいにちがいない。

三島由紀夫『鏡子の家』より

この『鏡子の家』が発表されたのは1959年、ゴジラシリーズの第1作となる本多猪四郎監督作の『ゴジラ』の公開が1954年。ここで言われている「一面の焼野原の広大なすがすがしい光り」とは、もちろん東京大空襲後の焼け跡の景色のことです。

ゴジラに深く感銘を受け、自らを「ゴジラの卵」と称した三島は、その後、戦後民主主義社会への不信と敵意を声高に表明することになりますが、そんな三島にとって、初代ゴジラが演じた徹底的な破壊劇は“(戦後の)文明に対する破壊的な報復心”を心の奥底から呼び覚ます類のものだったのでしょう。

敗戦後、物質的には目覚ましい復興を遂げた日本でしたが、その足元には、日本人の文化的記憶にまで染み付いた〈破壊の風景〉が広がっている……1959年の時点で、三島文学にとってのゴジラとは、東京に大破壊をもたらした〈戦争〉から、十余年の時を経て届いた呼び声だったのかもしれません。

「死の化身」としてのゴジラ:武田泰淳『「ゴジラ」の来る夜』

Photo By bunny hero

武田泰淳といえば、戦中の日本陸軍徴用船の船長による食人事件をモデルにした『ひかりごけ』(1954)などの代表作で知られ、野間宏、椎名麟三らとともに第一次戦後派として数えられる作家です。

そんな武田は、三島の『鏡子の家』と同じく1959年に、『「ゴジラ」の来る夜』という奇妙な短編を発表しています。

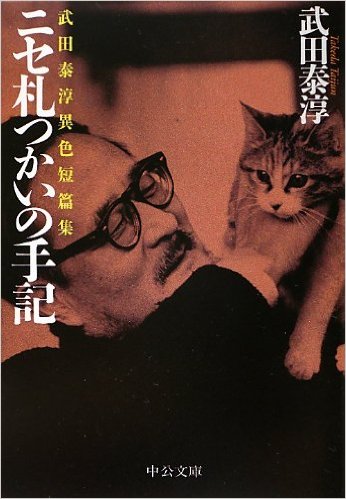

出典:https://www.amazon.co.jp/dp/4122056837

その名の通り、ゴジラ襲来に怯える東京を舞台としたこの小説は、経済団体連合会の副会長である「私」が、警視総監から対ゴジラ作戦の「特攻隊」第一班に配属されたことをきっかけにストーリーが開始されます。これだけ聞けば、『シン・ゴジラ』と同じように、“危機対策シミュレーション”としての体裁を持った小説だと思われるかもしれません。

しかし、この「特攻隊」のメンバーは、ゴジラ映画で一躍有名となった女優、戦闘的な新興宗教の教祖、天才的な脱獄囚、さらには労働団体の委員長……というおよそ対ゴジラ作戦とは無縁の人物ばかり。この奇妙な一団は、ゴジラ来襲の日が来るまで無人の国立病院に籠城し、本部からの連絡を待つことになるのですが、肝心の対ゴジラ作戦の中身は明かされません。

それもそのはず、徹底的な破壊・殺戮を行うゴジラは、その後に何も残さないのですから、その姿を目撃した生存者すらおらず、その生態・行動について知識を持っている人間はいないのです。そんな“姿なき恐怖”であるゴジラがいつ東京湾に上陸するともわからないのに、「特攻隊」のメンバーの間にはどこかピクニックにも似た気楽なムードすら漂っています。

Photo By M Liao

しかし、そんなお気楽ムードもつかの間、ひとり地下室に立てこもった宗教家の惨殺死体を発見した特攻隊たちは、それが自分たちの意識下に潜む、(無差別的な)殺人衝動のせいであることに気づかされるのです。

この殺人衝動について、作中で女探偵役を務めることとなる女性人物は、「ゴジラ時代の犯罪心理」が引き起こすものであり、ありとあらゆる人類を抹殺しようとするゴジラへの恐怖に突き動かされた時代においては、「ゴジラになれないことが、そのままゴジラ的になる理由ともなる」と分析します。

抹殺することは、抹殺される者(つまり我々)の側から言えば、迷惑しごくなことです。抹殺は、されたくない。しかし同時に、かならず抹殺されると言う予感(あるいは確信)が、私たちをスッポリと包んでいます。

無意味に、無目的に、泣こうが騒ごうが、殺されるときは殺されると言う、未来感覚がしみわたってくる。 そうすると、にくむべき死の絶対平等が、なんとなく解放感や救いに変形される。そこまで行かなくても、ゴジラが存在すると言う事実が、あまりにも大きくのさばって、ふくれあがっているので、もしかしたら殺害や殺戮、抹殺や抹消は、きわめて日常的で、まちがいない出来ごと、いなむしろ、自然現象のように思われてくるのです。

武田泰淳『「ゴジラ」の来る夜』(太字は引用者)

残酷なまでに平等な〈死〉の気配に呑みこまれた人間は、やがて他者の死を当然と思うような殺人者になる……このゴジラ恐怖はまさしく、「怪物と闘う者は、その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ。おまえが長く深淵を覗くならば、深淵もまた等しくおまえを見返すのだ」というニーチェの言葉をほうふつとさせます。

そんな中、いよいよゴジラによる破壊が開始されるのですが、それでもゴジラがその姿を現すことはありません。

やっとのことで起ち上がった私の、目まいでかすむ眼には、大東京の破滅の開始がうつった。見えないゴジラの脚が、一歩ふみ出すたびに、一キロ四方ぐらいの大穴が、街に口を開けるのであった。透明ゴジラは、家を踏みつぶしながら、進んでいった。

[中略]

ゆすり上げる大地は、病院を呑みこもうとしていた。もはや、視力を失った私には、隊員の最期を、見とどけてやることができなかった。

「神よ。あなたはゴジラだったのですか」

と言う想いが、ブリキの破片のようにきらめいて、かすめ過ぎた。

すると、かつて命令にそむいて偶像を崇拝した、古代の諸民族を、あますところなく打ちほろぼしたエホバの、おそるべき哄笑が、私の耳をつんぼ[ママ]にした。

「神よ。あなたは、ゴジラだったの、ですか……」

武田泰淳『「ゴジラ」の来る夜』(太字は引用者)

三島由紀夫の『鏡子の家』が、戦争のもたらした〈破滅と崩壊〉の風景を、現代文明からの解放感を込めて述懐していたように、武田泰淳が描く「ゴジラ」による破壊の場面にも、それが人類に対する神の報復であり、同時に救済でもあるような奇妙な感慨が浮かび上がってきます。

そしてそれは、対ゴジラ作戦のメンバーたちに「特攻隊員」という名前が当てられていることからも分かる通り、やはり戦争の記憶と無縁ではないのです。

ゴジラとはなんであったか

1954年の映画に登場する荒々しい破壊の権化としてのゴジラの姿には、アメリカ水爆実験に対する抗議や、東京大空襲のフィクションを通じた再現による反戦メッセージが込められているという見方が、ある種の通説として存在しています。

しかし、ゴジラ映画の起源におけるその通説を、その後50年以上にわたって続くシリーズ全てに渡って敷衍することには、少なからぬ無理が発生するでしょう。ゴジラはやがてヒーロー怪獣として愛され、子どもを持ち、第6作である『怪獣大戦争』では漫画『おそ松くん』に登場するギャグ、「シェー」のポーズを決めるほどまでに、我々にとって親しみやすい姿に変わっていくからです。

それだけでなく、シリーズ第1作である1954年『ゴジラ』もまた、「反核」「反戦」でまとめあげるには複雑すぎる意味を帯びていると文芸評論家の加藤典洋は語ります。

核放射能によって異常成長をとげたゴジラは、こうして、かつては日本の国家の自存自衛と東洋の白人支配の打倒のための戦争に散った死者であり、かつまた、アジア諸国を蹂躙し二千万の死者をもたらした侵略戦争の先兵であり、今となっては意味づけようのない否定されるべき戦争への加担者という、戦争の死者それ自体の多義性だけでなく、東京大空襲の米軍でもあり、アジア空爆の日本軍であり、かつまた原水爆そのものでもあるという、戦後日本全体の核心部をなす構造的な多義性を帯びるにいたる。

加藤典洋「さようなら、『ゴジラ』たち」

ここで加藤が指摘しているのは、「反戦」や「平和への祈り」という一元化された言葉では到底捉えることのできない、被害者と加害者双方の立場をあわせ持った〈戦争〉の多義性です。つまり、ゴジラのもたらす圧倒的な破壊(武田泰淳の言葉で言えば「死の絶対平等」)は、戦後、平和国家へと生まれ変わった日本に溢れた“紋切り型の平和イメージ”を文字通り蹂躙するような類いのものだったのです。このように考えれば、無差別的な破壊行為の到来を告げるゴジラの咆哮もまた、敵味方問わずおびただしい数の死者を出した〈戦争〉そのものの声であるかのように聞こえます。

ここでもう一度、人間の深層心理の中に潜んでいた殺人衝動(=ゴジラ)が、やがて〈神〉にその姿を変え、都市を破壊し尽くすという『「ゴジラ」の来る夜』の展開を振り返ってみましょう。ここにもまた、〈死〉と〈暴力〉をめぐる「滅ぼすもの/滅ぼされるもの」「裁くもの/裁かれるもの」という二項対立を超えた複雑な関係があります。

実際に作中では、ゴジラを待つ「特攻隊」たちが、自らの深層意識が引き起こした殺人を前にして「軍命令で殺しておいてから、『君は護国の鬼となられた』などと、靖国神社の前で涙をながす、陸軍大臣の心境より、もっと複雑な感慨」を抱いています。死地に送られた者たちが、一方では誰かを死地に送った者でもあるというこのアンビヴァレンスには、武田泰淳による冷ややかなユーモアが込められていると同時に、紋切り型の「美談」では到底片付けることのできない、〈死〉と〈暴力〉をめぐる多義性が込められていると言っていいでしょう。

おわりに

〈戦争〉と〈死〉について語るとき、たびたび私たちは死者を自分たちにとって都合のいい象徴へと仕立て上げ、その他一切の「声」については耳を閉ざします。しかし、第二次戦争が世界各国にもたらした〈死〉は、その総体を一元的に把握するのが不可能なほど多義的なものでした。

最後に引用するのは、〈戦後〉という時代に空虚を感じ、〈滅び〉の美学に耽溺した三島由紀夫が、十代の頃に書いた「凶ごと」という詩です。若き三島が窓から視線を送る先には、〈死〉の化身としてのゴジラ、過ぎ去った〈戦争〉からの呼び声としてのゴジラの姿が、「私を忘れるな」とでも言うかのように浮かび上がってくるようです。

わたくしは夕な夕な

窓に立ち椿事を待つた

凶変のだう悪な砂塵が

夜の虹のやうに町並の

むかうからおしよせてくるのを。

三島由紀夫「凶ごと」

あわせて読みたい

▶︎【あのUFO小説がまさかの映画化】三島由紀夫『美しい星』は異色のSF小説!

2017年5月には吉田大八監督による映画化が予定されている三島由紀夫の『美しい星』は、UFOが登場する三島作品として異色のSF小説!なぜ、三島はこんな作品を書いたのか……昭和のオカルトブームを時代背景とともに解説します!

「戦争の生き証人」として昭和から平成にかけての時代に懐疑的な視線を向け続けた野坂昭如。その原体験となる「うしろめたさ」とは、一体なんだったのでしょうか。

▶︎戦後文学の流れを変えた「第三の新人」世代。その「平凡さ」が放つ魅力とは?

安岡章太郎、遠藤周作、吉行淳之介といった「第三の新人」と呼ばれる作家たちの代表作を紹介するとともに、彼らの文学の背景となった戦後日本の時代状況との関わりや、その文学史における立ち位置を探ります。

初出:P+D MAGAZINE(2016/09/14)