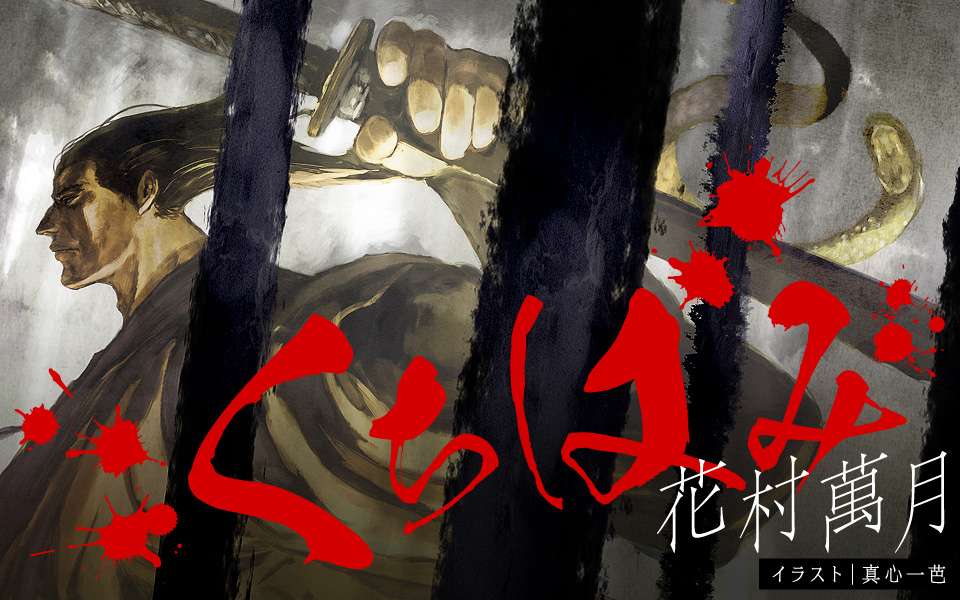

芥川賞作家・花村萬月が書き下ろし! 新感覚時代小説【くちばみ 第1回】

古く蝮をくちばみといった。毒を持つその長虫は、親の腹を食い破って生まれてくるという。戦国時代、非情なまでの下剋上を成し遂げ、「美濃の蝮」と恐れられた乱世の巨魁・斎藤道三。その血と策謀の生涯を、父子の宿命とともに描き出す、花村萬月渾身の新感覚時代小説!

01

福笑いという正月の遊びがある。いや、あったというべきか。近頃の子供たちは福笑い自体を知らないかもしれない。顔の輪郭だけを描いた台紙に、眉、目、鼻、口、それぞれを切り抜いたものを目隠しをして置いていく遊びだ。

もちろん目隠しされているから眉も目も鼻も口も本来あるべき位置に並ぶはずもなく、目がたれて離れたり、鼻がひんまがって口がななめになって眉が困ったようなハの字形になったりと、偶然が滑稽なずれを生む。意図したのではつくれない途方もない顔ができあがって、皆で大笑いする。

成立は資料を繙いてもはっきりしないけれど、江戸時代の後期から庶民の遊びとしての記録が散見できるようになり、明治には正月の風物詩として定着したが、現代では福笑いという言葉しか残っていないというのが現実だろう。

これからはじめる物語は福笑いの江戸後期よりもはるか以前の室町時代末期、下剋上の象徴的人物として知られる斎藤道三の生涯を描いたものだ。その導入に、なぜ福笑いかと怪訝に思われたかもしれない。じつは喩えていうならば、道三の顔は、完璧なる福笑いだったのである。

いい男でもいい女でも、特上でも並でもかまわないが、ここでは性格の悪さが露骨に顔にでてしまって他人に嫌悪を催させる険のある表情のことではなく、好かれる者の顔について述べる。

実際の人の貌というものは福笑いほどひどくずれていないにしろ微妙に破綻を内包していて、それが単純な人形じみた整合の単調な美しさを裏切って、その人の魅力となっているものである。人の顔に左右対称はありえないのだ。

だからこそ活きいきとした魅力や親しみ、色香や艶、知性や情がつくりあげる深みのある陰翳、場合によっては胸に沁みる哀感、さらには渋みや苦みさえ醸す。好意や憧れの対象たりえるわけだ。

本来の福笑いは正月の縁起物だけあってもともと滑稽で毒気のないお多福の顔が主流だが、ここで絶世の美男子の福笑いを想像してみてほしい。

この美男福笑いは眉、目、鼻、口といったパーツそれ自体が完璧な形状をもち、本来置かれる場所にあれば、左右対称にしてきっちり整い、けちのつけようのない美貌が完成する。

ところが、あまりに整然としすぎていて親しみが湧かず、それどころかまさに作り物じみている。結果、見る者を拒絶し、嘲笑するかのような冷たいものがじわりと立ち昇ってしまう。

出生直後の真っ赤な肌や浮腫んだ瞼、せまい産道を抜けてきたことによる頭部の変形といった新生児ならではの姿から、道三が乳児らしくなってきて、人としての姿恰好が落ち着いてきたころの話である。

道三に乳首を含ませるたびに、この世のものとは思われぬその美貌に、母親は息を呑んだという。なにしろ乳児にして怜悧の醸す美とでもいうべき気配が横溢していたのだから尋常でない。

ところが感歎の思いと同時に、整いすぎていることからくる違和感に、私はほんとうにこの子を産んでしまったのだろうか──と、取り返しのつかないことをしてしまったのではという奇妙で得体の知れない後悔、あるいは逡巡や不安に似た苛立ちを覚えて微妙な溜息をつくのが常であった。

迷信深い時代である。月のない夜の闇は真の闇であり、物の怪や魑魅魍魎が跋扈していた時代だ。道三の母親は我知らず夢魔のような存在と交わってしまったのではないかと心窃かに怯えたのである。

実際、道三を孕んだころ、得体の知れぬ何物かにのしかかられた夢を見て床をぐっしょり濡らすほどの寝汗をかいたことがある。しかもその夢は腰部の甘やかにして深い痺れをもたらしていたこともあって、己の女の内面の根深さに狼狽えてもいた。

それもこれも、詰まるところ幼き道三の妖しい美相がもたらしたものである。

目隠しをして美男福笑いの台紙に眉、目、鼻、口を置いていったならば、その程よいずれに母親も頰笑みを泛べ、いとおしさを覚えたであろう。可愛らしさにその頰を撫でさすり、ぎゅっと抱き締めたはずである。

けれど道三の顔は、目隠しせずに行った福笑いであった。正解ではあるけれど、そして文句のつけようもない美しい乳児ではあったが、すべてがあるべきところに寸部の狂いなくおさまって、結果、なにやら目の当たりにした相手を突き放すかのような悍しい気配がその美貌から漂っていたのだ。もっと単純な物言いをしてしまえば、超越的に綺麗ではあるけれど、白磁の面じみたその顔貌が、まったく可愛らしくないのである。

人というものは中庸がいちばんらしい。悪いほうに外れてしまっているのは当然のこととして、道三のように超越的によい見てくれで生まれてくることにも禍々しさが透けてしまうのである。道三という男は生を受けた瞬間から異なものを含んでいたのだ。

ところが人の感じ方はさまざまで、道三の父である松波左近将監基宗は幼き道三を抱きあげて、うっとり見入ったという。さらには甲斐甲斐しく産まれた直後の赤児の下の世話をしてやったあげく、内腿を丹念に調べて歓声をあげた。

「でかしたぞ、藤。峯丸の内腿を見よ」

幼名、峯丸の左足首をぐいと掴み、もちあげて、満面の喜色もあらわに妻に示す。鬱々としてばかりの基宗にしてはめったにない昂ぶりようである。なにごとかと藤は上体を屈めて目を凝らした。

「見よ、

なるほど青紫のちいさな

「これは、松波の家に代々伝わる徴である。松波の真の血筋をあらわすものでもある。だが誰にでも伝わるというわけではない。特別な子にだけあらわれるのだ。三つの道を示すこの痣は、それぞれが天と地、そして人をあらわすものなのだ」

幾度おなじことを拝聴させられたことか。藤の眉間に険しい縦皺が刻まれた。美しい女だけに刺すような棘がある。だが基宗は感極まった面持ちで息を継ぎ、続ける。

「この痣をもつ子は天下を動かすと代々言い伝えられておる。即ち肉体に刻まれた真の家紋にして、松波家でも選りすぐりの男子のみに伝わるものである」

多弁能弁、なんとも大仰なことである。はしゃいでさえいる。憂鬱で陰気臭いよりはましかとせいぜいよいほうに捉える努力をしたが、たかが内腿の痣になにを大騒ぎしているのか。たしかに三方向に放射状に散った痣はめずらしくはある。けれど峯丸の顔貌とおなじく手練れが施した刺青のごとき整った佇まいがどこか神経を逆撫でする。

「ようございましたね」

にこりともせずに言い、生暖かい春風と共に隙間だらけの荒ら屋のなかにまでまぎれ込み、若干の戸惑いを見せながらもふわふわ不規則に揺れる紋黄蝶に雑な視線を投げる。

「おまえは俺の内腿にも、これとおなじ痣があるのを忘れたか」

「──生憎」

とだけ返して、藤は紋黄蝶を目で追うふりをして基宗から視線を逸らす。たしかに閨にて同様の痣を見たことがあるばかりか、嫁いだばかりの一時期はそこに舌を這わすことさえ強要されていた。

我が子峯丸ほどではないにしろ整った顔貌以外にこれといって取り柄のない基宗にとって、天地人をあらわす痣こそが己の唯一の拠りどころなのである。自分が只者ではないという象徴なのだ。

双方が申し合わせたわけでもないが、舌を這わせるという儀式をなんとなく執り行わなくなってずいぶん経つ。

峯丸には姉と兄がいたが、生まれてたいしてたたぬうちに身罷った。姉も兄も、どん底の貧困ゆえに滋養が足らず、風病に罹患し、血混じりの涎を垂らしながら痩せ細って事切れた。

舌を這わせようが撫でさすろうが、なんの御利益もない。内腿で三方を指し示す徴は、どの方向に歩けばよいのかも判断できぬ基宗の優柔不断で愚かな生き方をあらわしたものにすぎない。痣に注ぐそんな藤の視線に気付いてしまった基宗は以来、内腿を藤に曝さなくなった。

ちなみに姉と兄には、この痣はなかった。姉はともかく兄に痣がなかったことから基宗が藤の不貞を疑っていたことは、なんとなく気配から察していた。

なんら裏付けがなくとも、己の妄想から邪推してしまう神経症気味なものが基宗には横溢していた。漠然とした不安を覚えると、もうそれを押しとどめることができず、物事を悪い方へ悪い方へ疑いだして自滅していくのである。

藤は虚ろな眼差しのまま俯き加減で人差し指と丈高指を重ねて蟀谷に触れた。まだ、こんな痣に縋っているのか、と否応なしに皮肉な気分が迫りあがって抑えがきかなくなりそうだ。天下を動かす──と己の口から吐かしたばかりである。その痣を基宗も内腿に刻んでいるのだから早々に天下を動かしていただきたいものだ。

加減せずに胸の裡をぶちまけたいところだが、奥歯を咬みしめて怺える。ここで喧嘩をすれば、やっと寝付いた峯丸が目を覚まして泣き騒ぐ。加えて内腿の痣のことを聞かされたことから夜の営みに思いが至ってしまって藤は辟易した気分でもあった。日中は鬱いでいるけれど、夜の基宗の猛りは尋常でないからだ。

藤とて男と女のことは嫌いではないし、そのよさも充分にわかるが、峯丸を産んでからは正直なところ夜毎のことが鬱陶しく、今夜もどうやっていなそうか──と思案するばかりである。

ところがそんな思惑と裏腹に、ふむ、と基宗は藤の横顔を追い、その目の奥に好色なものをにじませる。