権力による洗脳を解きほぐす 島田雅彦おすすめ4選

島田雅彦は、1983年『優しいサヨクのための嬉遊曲』でデビュー以来、豊かな教養に基づいた、ユーモアと批評性のある語り口が魅力的な小説を多数発表し、2022年に紫綬褒章を受賞した作家です。そんな著者のおすすめの作品4選を紹介します。

『スノードロップ』近未来の皇室。天皇皇后による「令和の改新」は実現するか

https://www.amazon.co.jp/dp/4103622105/

舞台は令和10年の皇室。本作の語り手である皇后・不二子様(以下、作中人物はすべて架空の設定)は、妻を命懸けで守る優しい夫(天皇)と、両親のそばにいる娘(舞子内親王)を心の支えとして、精神疾患の治癒に努めています。

言論の自由が認められない生活に鬱屈としていた不二子様は、各宮家の裁量で採用できる侍女に、ITスキルに富んだ女性を雇えば、政府の検閲をかいくぐって、ネット上に自分の本音を公開できるのではないか、と思いつきます。新参の侍女により暗号通信ツールを授けられた不二子様は、「スノードロップ」というハンドルネームで、自分が皇后であることを隠し、「ダークネット」なる掲示板に国政への意見を綴ります。

消費税の20%までの増税、年金減額、福祉の削減、アメリカに駆り立てられ中国との戦争がいつ起きてもおかしくない状況には、天皇も心を痛めています。

忍耐と寛容の帝も自分なりの結論を出したい様子でした。

――私たちは政治的発言を一切してはいけないのですか? 憲法にはそのような記述はないようですが。

――私たちはすでに政権に都合よく利用されている。政府の傀儡 でいることしかできない立場にうんざりしています。

――政権与党の悪政が目に余るので、良心の自由に基づき、彼らを批判することはできるのすね。

天皇は反乱を起こしても罪に問われない。私はここぞとばかりに夫の怒りに薪をくべました。いよいよ最後の手段を用いるしかありません。詔勅を出し、私たちが本気で怒っていることを世に知らしめ、令和の改新を宣言するのです。

新内閣の承認と憲法改正への拒否権を行使しようとする天皇。天皇皇后の懐柔に失敗した政府は、CIAと結託し、留学中の舞子様を人質にとってまで、翻意するようにと懇願します。また、内閣情報調査室は、スノードロップ名義の書き込みが、皇后ではないかと探りを入れてきます。

皇位継承問題について、舞子様自身が自分の置かれた状況を冷静に語られる箇所もあります。

「皇位継承を巡って、叔父様のファミリーと対立するのは避けたい。だって、南北朝の争いみたいになっちゃうでしょ。女帝を諦める代わりに、結婚後も皇室に残る条件交渉をしたら、保守のおじさまたちは折れるかしら。独身を通して、新しい宮家を創設してもらおうか。私が結婚してもしなくても、いざという時の保険として、私を(皇籍に)残しておいた方が何かと便利だと思う」

本作は、あくまで虚構の形をとっていますが、不二子様が、過去の、お妃候補と騒がれたときのこと、男児が産めなかったことへのバッシングや、天皇(当時の皇太子)の「人格否定発言」を振り返る場面もある点では、禁断の皇室小説と言えそうです。

『傾国子女』絶世の美女が、美と才覚で財政界の大物たちを籠絡し、「世直し」に着手する

https://www.amazon.co.jp/dp/4167904233/

類まれな美貌を持ったために、数奇な運命をたどることになった女性の一代記です。

白草千春は昭和32年東京生まれ。「この美貌は身の破滅のもととなる」と、一人娘の行く末を案じた父は、千春が13歳のとき失踪します。その後、母と共に開業医・花岡時雄に引き取られ、母は実質、花岡の妾となりますが、花岡の真の目的は千春の方にありました。花岡からわいせつ行為をされても、経済的に庇護下にいる以上受け入れるしかなかった千春。花岡が父から自分を買ったことも薄々察するようになります。花岡は、京都に住む政財界の黒幕・檀新一が、正妻との間に子供ができないので、自分の子を産んでくれる若くて美しい女性を探しているとの噂を聞きつけ、新一の子を産んだら一生安泰で暮らせると、17歳の千春を高値で売り飛ばします。

嫡男を出産した千春は、嫉妬に狂った正妻から、「この子の本当の父は誰か」と疑いをかけられ、お払い箱にされます。これを機に東京へ戻った千春は大検で東京女子大に合格し、時の首相の息子・小平進一郎と出会います。進一郎は、千春に執着しますが、千春はまったくなびきません。それというのも、千春は、左翼思想の大学教授・

先生と小平の争いは、個人と国家権力との戦いになっていました。警察は小平を任意出頭させ、事情聴取を重ね、不起訴にすることにしました。おそらく最初から結論は出ていたのでしょう。証拠不十分になるように意図的に手抜き捜査をしたようです。先生は、長いものに巻かれるのが嫌いです。小平の傷害事件とそのもみ消しの一部始終を手記にまとめ、発表することにしたのです。事件をもみ消そうと、警察に圧力をかけたことが別の週刊誌にもすっぱ抜かれ、先生の手記の発表から十日後には、首相の首は

挿 げ替えられました。

千春は、図らずも「首相の首をとった傾城の美女」として政財界で噂になり、銀座のホステスにスカウトされます。次期首相候補の織田信孝は、20歳そこそこで酸いも甘いも知り抜いてしまった千春に興味を持ち、愛人にします。しかし、織田は有力者の娘との結婚が近づくと、安い手切れ金であっさり千春を捨てるのでした。怒りを覚えた千春は、ある復讐を計画します。幼馴染で頭脳明晰な作家・甲田由里も、千春の深謀に知恵を貸します。千春は、織田が、不正資金を得ていることを暴こうとしますが、織田は、

「誰もオレを逮捕することはできない。オレは国益そのものだからだ。せいぜい後悔するがいいさ。お前の人生を破滅し尽してやるから」

と脅します。破滅させられるのは、織田か千春か。スリリングな展開に頁を繰る手が止まりません。

『ニッチを探して』銀行副支店長が、自らホームレスになるサバイバル小説

https://www.amazon.co.jp/dp/4101187134/

藤原道長は、大学生の娘、妻と暮らしている都市銀行の副支店長。ある日、何の前触れもなく行方をくらませます。銀行側は、道長の横領を疑い、警察に捜査を依頼しますが、妻は、道長が普段から、「金融業というのは何も生産せず、カネの精算をするだけで高給を取るあこぎな商売だ」とぼやいていたことから、自分の仕事に疑問を持ったか、何らかの正義感にかられたのではないかと考えます。

失踪した道長は、街中でホームレスの男性と出会います。彼から、炊き出しがもらえる場所や、コンビニの賞味期限切れの弁当をもらう方法、さらには、ホームレスタウンには、刑事が犯人を捕捉するためにホームレスになりすまして紛れ込んでいることもあることなどを教えられます。ホームレスの聖地・上野公園で路上生活を送ろうとした道長ですが、そこには厳然とした縄張りがあり、元銀行員の道長は、エリートが一時の酔狂な気持ちでエコライフを送りたいだけならお断りだ、と追放されます。

道長は、自分の生存に最適な隙間のような場所(ニッチ)を探し、彷徨します。墓所のお供え物を「採集」して空腹を満たし、頑丈な段ボールハウスの作り方を研究し、野宿も辞しません。

結局、野宿での安眠を妨げていたのは、自意識だったのだろう。自分は本来、こういう場所で寝るような男ではない、という無意味なプライド。(中略)自分に限らず、産業社会で生きることを自明のこととしてきた者たちは、突然、山林や荒野に放り出されても何もできはしない。遠い先祖には備わっていた知恵や技術などとうの昔に忘れてしまったので、それらを取り戻すには、過酷なリハビリが必要だ。飢えに耐え、星を見ながら、草の上で眠り、雨に濡れ、虫に刺されながら、死者と対話したり、神に祈ったりし、なまった筋肉に鞭打ち、鈍った勘を研ぎ澄まし、わずかばかりの食料を調達してくる。もうそんな時代に戻ることはないと誰もが思っているだろうが、断層がずれたり、ミサイルが飛んで来たり、失業したりすれば、自分の体一つで生きてゆくしかない。

捜査の手を逃れ、ニッチに隠れ続ける道長には、ある魂胆がありました。それは、企業買収のための大口融資を実行し、その見返りに1億円の裏金を受け取ろうとしていた支店長の鼻を明かすことでした。

著者は、「インテリは机上の空論ばかりというのは短絡な論外で、外界のあらゆるものに好奇心を抱く落ち着きのなさこそがインテリへの無敵のショートカットになる」と述べている通り(『小説作法XYZ』より)、路上生活を自ら実地取材して描かれた本作は写実的で、実際にそうした状況へ追い込まれたときの実用書としても有益です。

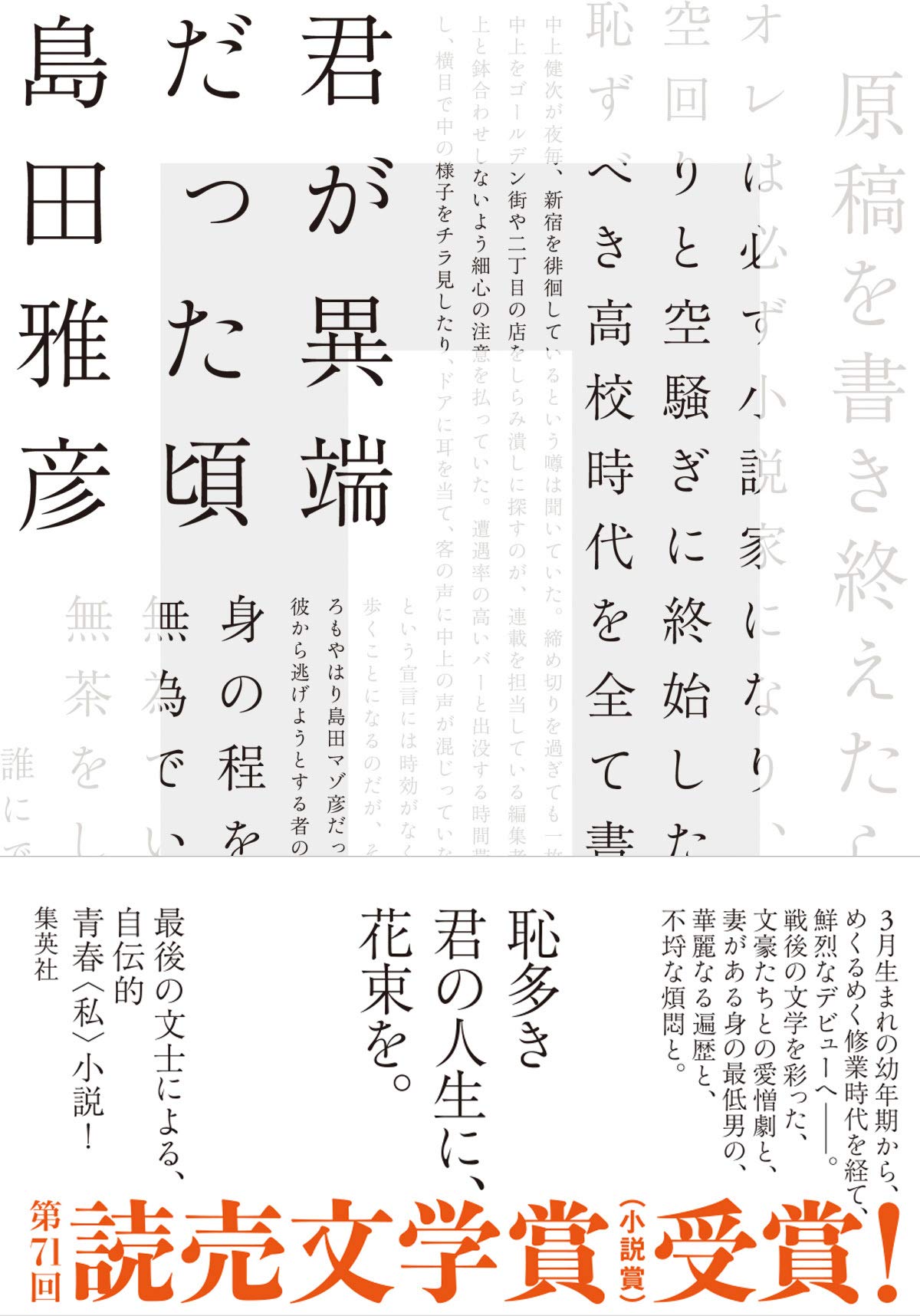

『君が異端だった頃』「文壇の貴公子」による初の自伝的小説

https://www.amazon.co.jp/dp/4087711900/

小説家になる決意をした幼少期、デビュー前夜のエピソードなどを、過去の自分に「君」と語りかける形式で綴った二人称小説です。

著者が、東京外国語大学在学中に鮮烈なデビューをし、才能を認められ、芥川賞に何度も候補になりながらも縁がなかったことは、知られていることですが、その当時をユーモアも交えて以下のように振り返ります。

85年から86年にかけて、相次いで芥川賞候補になったが、いずれも受賞作なしという最悪の結果を突きつけられた。トータル6回候補に挙げられながら、5回も受賞作なしという事態は前代未聞である。本来、他人に冷淡な世間さえもが君に同情した。この時期に新選考委員に加わった古井由吉から後に聞いた話だが、「戦犯」は安岡章太郎で、自身の体調不良と日々の鬱屈から新奇なものは頑なに認めず、開高健が大きな声で同調し、他の選考委員を引かせるという展開だったらしい。なぜこうも君が嫌われるのか、いくら考えてみても「頭がよく、顔もいい生意気な青二才だから」という理由しか思い浮かばなかった。君は不名誉な最多落選記録を樹立してしまったが、これを機に芥川賞の主催団体の文藝春秋からは一方的に「卒業宣告」を受け、以後は候補にしない旨を通達された。あれだけ振り回され、トラウマを背負わされたのだから、慰謝料くらいくれても罰は当たらないと思った。

かつては異端視された「君」も今では芥川賞選考委員ですが、本書は、この他に、若くしてデビューした「君」が出会った中上健次、

おわりに

“文学とは不徳を極めた者を嘲笑うジャンルであり、権力による洗脳を免れる予防薬であり、逆境を生き抜く力をあたえるもの”(『深読み日本文学』より)だという島田雅彦の言葉は、そのまま著者の作品にもあてはまることです。体制に屈しない自由を追求してきた著者の作品をぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

初出:P+D MAGAZINE(2022/07/05)