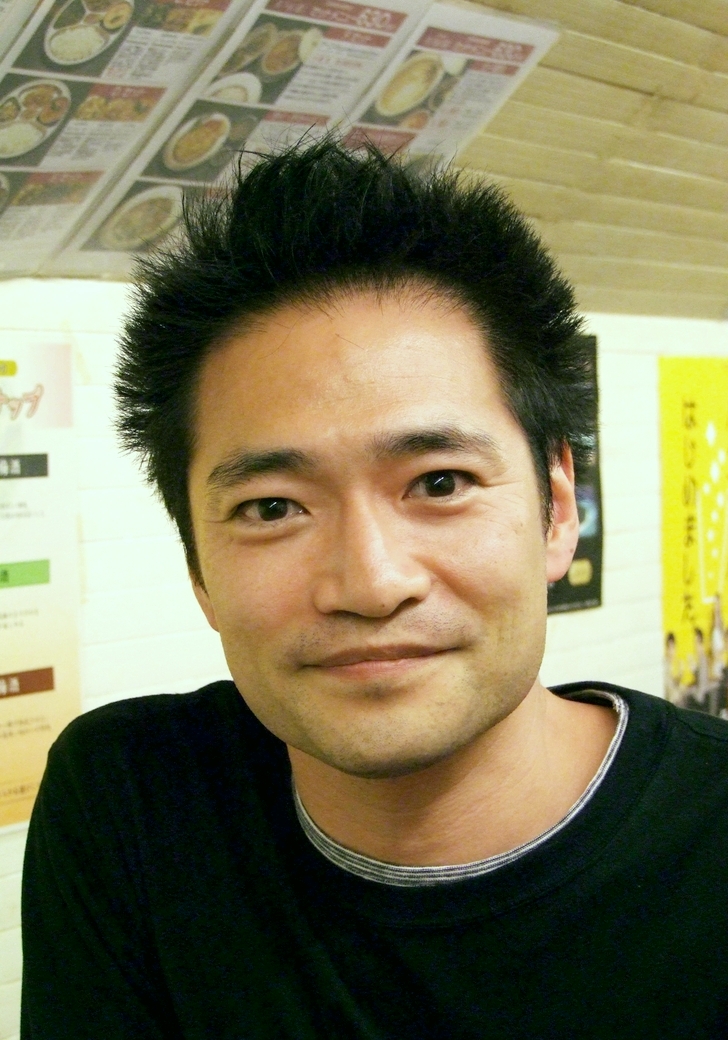

星野智幸が語る“体を張って文学を存在させようとしていた作家“中上健次

数々の文学賞を受賞し、現代を代表する作家の一人でもある、星野智幸。彼にとってかけがえのない存在の作家である中上健次について、星野氏がその想いを熱く語ります。

NHK-ETV特集「路地の声 父の声 ~中上健次を探して~」(2016年11月26日OA)で、中上が残していた、被差別部落「路地」の老婆たちからの聞き取りテープについて、長女・中上紀と対談をした、作家・星野智幸。

数々の文学賞を受賞し、現代を代表する作家の一人でもある、星野智幸のデビュー作『最後の吐息』は、中上健次を念頭に、「まだ読んだこともない作家が死んだ」という一文から始まります。かけがえのない存在の作家=中上健次について、星野氏が熱く語ります。

1975年『岬』発表直後、熊野木本にて。(撮影=高橋一清 写真提供=文藝春秋)

中上文学の神髄を語る(5)

弱い側の言葉に憑依される

星野智幸

私のデビュー作『最後の吐息』は「まだ読んだこともない作家が死んだ」という一文で始まる。この作家とは、中上健次だ。作中人物同様、私も中上健次の死を、メキシコで暮らしているときに知った。その三か月前には李良枝が亡くなり、その訃報も私はメキシコで知った。日本で生きていた自分が架空の存在だったような気がした。

あの当時、中上健次も李良枝も私にとってかけがえのない作家だったからこそ、日本と自分をつないでいた命綱が切れたような気分になったわけで、「これで自分は中上健次を読むことしかできなくなった」と思った。生身の作家と同じ時代、同じ土地に生きているということは、作品以外も読んでいることを意味する。作品の外の言動や、声や、表情や、その他あらゆる存在の感触を、読んでいるのだ。

亡くなったことで、それらは消えた。中上健次は作品としての存在だけになった。私はまだ中上健次を読んでいないと思った。それで帰国後、その当時に公表されている限りの中上健次の言葉を、年代順にすべて読み直した。虎穴に入るような覚悟で、体ごと中上健次のテクストの世界へ飛び込んだ。そして自分が中上健次の言語に半ば食われた状態で書いたのが、デビュー作だった。

中上健次と李良枝がかけがえのない作家だったのは、文学という表現が消えようとするなかで、体を張って文学を存在させようとしていたごくわずかな作家たちだと感じていたからだ。文学とは、言葉では表現できない感情や感覚や思考を、それでも言葉で表現しようとする、究極の個人言語メディアである。文学が消えたら、個人の最も核心的な言葉の表現が誰にもできなくなるのである。

中上という虎穴の中で私を最も侵食したのは、力関係で弱い側に置かれた者に対してはてしなく共感する受容力である。ただ、弱い側は言葉を発しない。だからその存在を知ることが難しい。中上健次は、その声を聞こうとして現場に身を置いた。それが例えば『紀州』という優れたルポルタージュであったり、『熊野集』や『日輪の翼』という小説だったりする。『熊野集』には、解体されようとする路地をテープレコーダーを持って回り、オバたちに話をせがんでは記録する様子が何度も書かれている。一九八〇年ごろだ。

そのテープが最近、見つかったという。NHKでそのテープを基にして番組を作ることになり、私も聞かせてもらった。五時間にわたり七人のオバ、オジにインタビューしているその録音は、まさに中上健次が自分を無防備にし、路地の外では決して語られないであろう言葉に身をさらしている時間だった。そこには同じ路地の歴史を生きる者同士の深い信頼と愛情が共有されていた。私は自分が聞くことに畏れを感じた。二十年前に聞いていたら、中上テクストのオリジナルである神話に立ち会っている気がし、トランス状態に陥ったかもしれない。「あくかよ」なんて表現を生で聞いて、卒倒しそうだった。

けれど、今の私には、それは現場の声だとわかる。神話ではなく、現実に存在する差別であり、その中を生き抜いた生活の表現であり、事実の証言なのだ。

例えば、最も心に刻まれたのが、路地の近くに住んでいた朝鮮人の話である。中上健次の初期代表作『一番はじめの出来事』には、中上を思わせる主人公の幼なじみとして、「朝鮮人なのに朝鮮人じゃないと言い、朝鮮人を嫌う」白河君という極めて印象深い在日の少年が登場する。中上はこの白河君がその後、帰還事業で北朝鮮に行ったことを明かしているのだ。そして、そのようにして、路地の近くに住んでいた朝鮮人たちは皆、去っていったという。

だがその後、新たにやって来た朝鮮人たちが、また近くに住んでいることを、オバの一人が語る。最初は料理のにおいが臭くてたまらないと思っていたのに、いいから食べてみなと言われて食べているうち、いつの間にか自分で朝鮮漬けも作るようになり、今では「朝鮮に籍入れ、籍変え」と言われる、と嬉しそうに話す。近ごろの路地は無関心で冷たいのに対し、朝鮮の人たちは情が厚くて何くれと自分たち年寄りを大事にしてくれる、と感情のこもった声で言う。中上健次も感極まったように、この地域は入り混じっていて面白いところなのだ、と応じる。

在日の人たちに対するおぞましいヘイトスピーチが吹き荒れ、部落差別も再び激化しようとしている今、私はこのやりとりを聞いて泣きそうになった。中上健次が生きていて、これらの差別に猛然と食ってかかり、小説でもって全身全霊でこの世の構造を批判し尽くすさまを、私は見た気がした。その小説とは、すでに中上健次が書いた作品群のことだ。

今、中上健次を読むとは、そういうことだ。

星野 智幸

Tomoyuki Hoshino

1965年、米国ロスアンゼルス生まれ。作家。早稲田大学第一文学部部文芸専修卒業。新聞記者を2年半勤めた後、メキシコシティーへ留学。

1997年『最後の吐息』で文藝賞を受賞しデビュー。2000年『目覚めよと人魚は歌う』で三島由紀夫賞、2003年『ファンタジスタ』で野間文芸新人賞、2011年『俺俺』で第5回大江健三郎賞、2015年『夜は終わらない』で読売文学賞を受賞。9月より、4巻からなる自選作品集『星野智幸コレクション』を刊行開始。

おわりに

星野智幸の中上文学への想い、そしてデビュー作の謎解きは、いかがでしたでしょうか?

中上健次は、力関係で弱い側に置かれた者に対して、はてしなく共感する受容力を持ち、言葉を発しない弱い側の声を聞こうと現場に身を置いた、“体を張って文学を存在させようとしていた作家“だと星野氏は語っています。

星野氏も同じ思いを抱いて作品を書き続けているのでしょうか……。

中上が『岬』で第74回芥川賞(1976年)を受賞する前後に、「路地」に根をおろし始めた頃の短篇の数々が。中上健次電子全集第9回巻『初期作品集Ⅱ 路地世界の生成』に収録されています。

中上健次 電子全集9『初期作品集Ⅱ 路地世界の生成』

芥川賞受賞作『岬』の前奏曲ともいえる『蝸牛』ほか、『羅漢』『蛇淫』等の短編17作収録。中上飛躍前夜の昂奮がここにある!

短篇『蝸牛』は、芥川賞受賞作『岬』の前奏曲のような作品。クライマックスで主人公は、ヒモになっている女の「義足をつけた兄」の家に押しかけ、こぶ付きの女のために、「なんとかしたれよ、なんとか…」と喘ぎながら、突発的に彼を刺殺する。『岬』で語られた秋幸の姉の夫が被害者となる殺人事件を先取りする、「路地」的風土の最深部で生起した出来事であった。

「姉(イネ)つらいねえ」という辻々で交わされる挨拶の言葉がことに印象的な『路地』。『臥龍山』、『藁の家』は必読の連作で、その冒頭に配された「日和山から長山みれば裸(はだか)馬(うま)かよくらもない」という「歌」は、一連のサーガ(物語群)を理解する上で聞き捨てならない。中上的な作品風土である「路地」の解体=再開発は、この龍が伏したように蛇行する臥龍山の尾根の撤去によって80年代に完成するのである。その最終プロジェクトの名が「日和山(ひよりやま)開発」であったのも象徴的で、市内を二つに隔て交通の障害ともなっていた「路地」の裏山が、そのターゲットとなったのだ。

第9回の本巻では、『岬』で芥川賞を受賞する前後の「路地」世界の生成に立ち向かう作家の志を指し示す17の短篇が収録されている。

初出:P+D MAGAZINE(2016/12/25)