今村翔吾『塞王の楯』米澤穂信『黒牢城』が受賞!【第166回直木賞受賞候補作の読みどころを徹底解説!】文芸評論家・末國善己の大予想を振り返り!

1月19日に発表された、166回直木賞。文芸評論家の末國善己氏が、候補作の読みどころを徹底解説し、受賞作を予想した記事を振り返ってみましょう…!

目次

【まずは前回の答え合わせから!】

今回の直木賞予想も、前回の答え合わせから始めたい。

前回は、佐藤究『テスカトリポカ』を本命、呉勝浩『おれたちの歌をうたえ』を対抗、一穂ミチ『スモールワールズ』を穴とした。結果は『テスカトリポカ』とノーマークだった澤田瞳子『星落ちて、なお』の同時受賞だったので久々に予想が当り、通算成績は4勝6敗となった。

林真理子の選考経過によると、『テスカトリポカ』と『星落ちて、なお』が同点だったが、『テスカトリポカ』は「残虐な描写で読んでいられない。直木賞としてこんな犯罪描写を認めていいのか」と反対する「男性の委員」がいて、受賞の是非をめぐって「三時間」の「大激論」になったという。これに対して、『星落ちて、なお』はすんなり受賞が決まったようだ。

次点の『スモールワールズ』は選考委員がどのように評価するか読めなかったが、「熱心に推す委員がいた」ということは今後の傾向の参考になる。予選落ちの『おれたちの歌をうたえ』が「作者の年齢で、革命とか赤軍派ということが今ひとつ分かっていないのは残念」、砂原浩太朗『高瀬庄左衛門御留書』が「ややオリジナリティーに欠ける」と評されたのは、予想した通りの結果だった(選考経過の引用は「東京新聞」夕刊、2021年7月30日)。

【第166回直木賞候補作、ココに注目!】

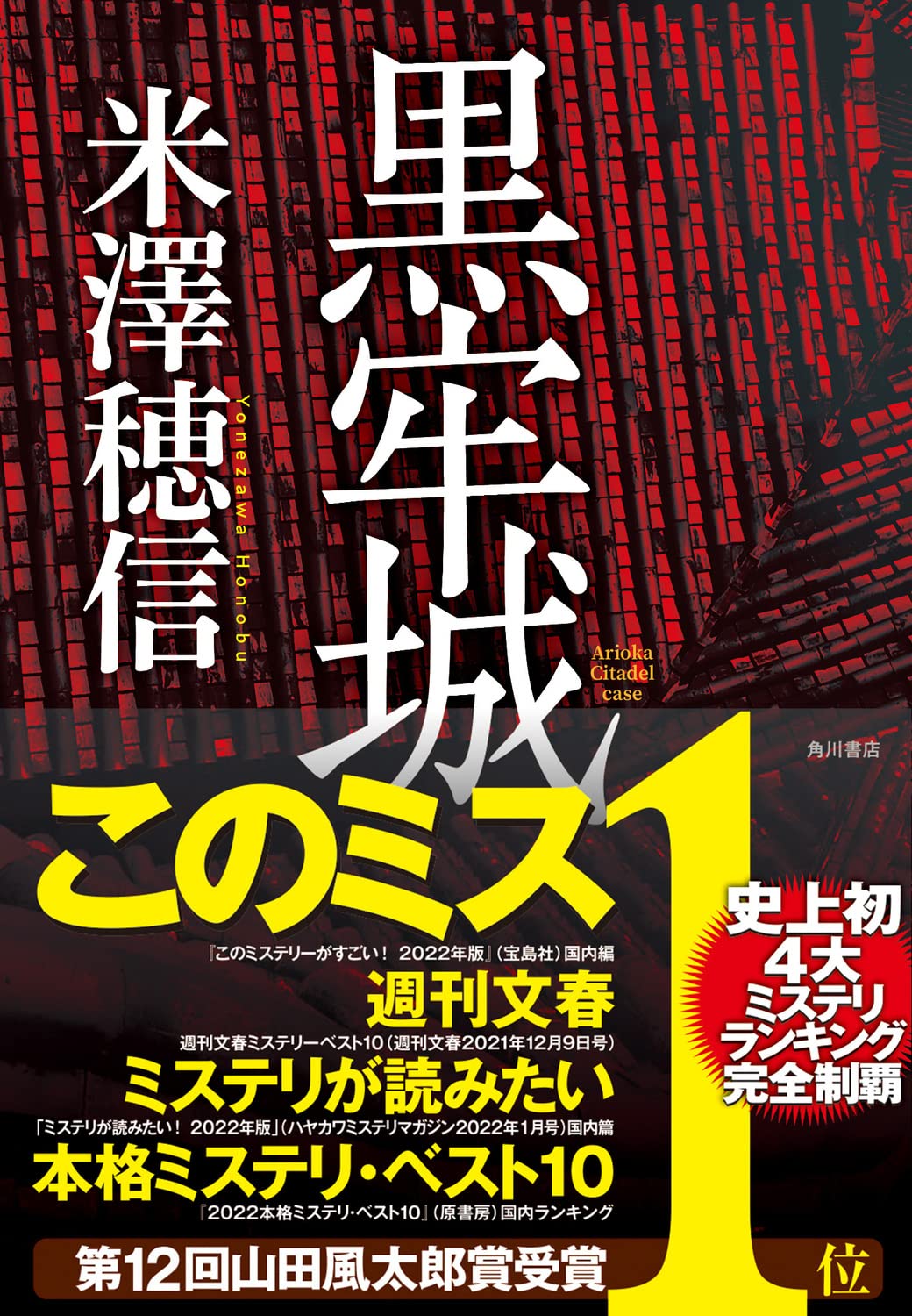

今回の注目は、何といっても米澤穂信『黒牢城』と今村翔吾『塞王の楯』である。作家のキャリアとしては米澤が15年以上長いが、直木賞のノミネートは共に3回目。『黒牢城』がミステリ作家の米澤が挑んだ初の戦国ものだったのに対し、同じ戦国ものの『塞王の楯』は歴史時代小説作家の今村にとってはホームグラウンドなので好対照になっており、どちらに軍配があがるかが最大の見どころといえる。

彩瀬まる『新しい星』と柚月裕子『ミカエルの鼓動』は共に2回目のノミネートで、デビューの時期もほぼ同じである。第158回直木賞の候補になった彩瀬の『くちなし』は幻想小説風のエッセンスが導入されていたが、今回の『新しい星』は何気ない日常に着目している。第154回直木賞候補になった柚月『孤狼の血』は警察と暴力団の攻防を過激な暴力描写で描いていたが、今回の『ミカエルの鼓動』は医療もの。2人も前回の候補作とは作風が変わっており、そこがどのように評価されるのかも気になるところだ。

そして逢坂冬馬は『同志少女よ、敵を撃て』で第11回アガサ・クリスティー賞の大賞を受賞してデビューした新人で、発売からわずか1ヶ月で直木賞の候補になったことも話題を集めた。デビュー作が直木賞を受賞すると、第123回直木賞を受賞した金城一紀『GO』以来となる22年ぶりの快挙である。デビュー作で芥川賞を受賞したのは、石原慎太郎『太陽の季節』(第34回)、丸山健二『夏の流れ』(第56回)、村上龍『限りなく透明に近いブルー』(第75回)、平野啓一郎『日蝕』(第120回)、金原ひとみ『蛇にピアス』(第130回)、諏訪哲史『アサッテの人』(第137回)など珍しくないが、直木賞は新田次郎『強力伝』(第34回)、三好京三『子育てごっこ』(第76回)、芦原すなお『青春デンデケデケデケ』(第105回)など少ないので、逢坂が見事に難関を突破できるのかにも注目して欲しい。

以下、候補作を順に紹介していきたい。

【候補作別・末國的見どころ解説!】

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』 脅威の新人のデビュー作

https://www.amazon.co.jp/dp/4152100648

逢坂冬馬は、1985年生まれ。デビュー作の『同志少女よ、敵を撃て』は、初めて全選考委員が満点を付けてアガサ・クリスティー賞の大賞を受賞した作品である。

独ソ戦が続く1942。狩猟が得意な少女セラフィマは、村を襲ったドイツ軍に家族と親しい村人を殺されるが赤軍に救われた。ところが赤軍の女性狙撃兵イリーナは、村を焼き払うよう命じる。絶望を乗り越え生きる決意を固めたセラフィマは、イリーナが教官を務める女性狙撃兵の訓練学校に入り、母を狙撃したドイツ兵と村を焼いたイリーナに復讐するため狙撃の腕を磨いていく。

狙撃学校に入ったセラフィマが、モスクワ射撃大会で優秀した経験を持つお嬢さまのシャルロッタ、狙撃の腕は一流ながら一匹狼のアヤ、差別されてきたコサックの地位向上を目指すオリガ、最年長で母親的な役割のヤーナら個性的な仲間と、時に対立し、時に手を携えながら狙撃兵としての技術を学ぶ前半は、(カリキュラムの内容は殺伐としているが)女学校を舞台にした学園もののようなテイストがある。

だがセラフィマたちが前線に送り出されると物語のトーンが一変、メインと思われたキャラクターがあっさり命を落とすなど戦争の悲劇と不条理が活写されていく。敵の行動と心理を読み、発見され難い場所に身を潜める技術を身に付けた狙撃兵同士の静かで息詰まる攻防戦には、思わず引き込まれるのではないか。

第二次大戦で女性を前線で戦わせたのは、男女平等を政策的に押し進めた社会主義国のソ連だけだったという。男性兵士と同じ条件で戦うことで多くの敵を殺し、多くの仲間も失ったセラフィマが、ソ連でも完全になくせなかった女性への抑圧や、戦時性暴力の現実に直面し、真に撃つべき敵が誰かを知るラストは、戦争の持つ欺瞞はもちろん、現代とも共通する社会的なテーマも投げ掛けており強く印象に残る。

彩瀬まる『新しい星』 パンデミック下の30代が直面するリアル

https://www.amazon.co.jp/dp/4163914684/

第158回直木賞の候補になった幻想的な短編集『くちなし』は、東野圭吾が「奇想」のあり方を高く評価したのに対し、高村薫は真っ向から否定するなど評価が分かれ受賞を逃した。だが『くちなし』は第5回高校生直木賞を受賞したので、若い読者には「奇想」が受け入れられたようだ。

大学の合気道部で同期だった4人の男女の30代前半からの約10年間を8作の短編でたどる連作集『新しい星』は、「奇想」を排した日常の物語になっている。今回の直木賞候補作は、大著で日常とはかけ離れた舞台を描いた作品が並んだだけに、その対極にある本書は異彩を放っている。

生まれた娘をわずか2月で亡くし、それが原因で夫と離婚、英語塾の講師や絵本の翻訳で生計を立てている青子。子供に恵まれたが乳癌にかかり、家庭と子育てと治療を同時並行して行うことになる茅乃。職場でのパワハラで引きこもりになった玄也。仕事も家庭の順調だったが、妻が里帰り出産をしている間に新型コロナのパンデミックが発生し、長い別居生活で夫婦の価値観がすれ違う卓馬。退院した茅乃のリハビリに付き合うため恩師の合気道の道場に通い始めた4人は、再び交流を深めていく。

子供の死、子育ての悩み、自分の病気、パワハラ、失業、引きこもり、新型コロナによる生活の変化。これらは誰の身に起こっても不思議ではないので、主人公たちの葛藤には共感が大きいのではないか。

子供が早世した青子、子供は順調に育っているが体を悪くした茅乃、新たな家族の形を模索する卓馬、アルバイトを始めるなど新たな一歩を踏み出す玄也は、相手を支えることで自分も困難に立ち向かう力をもらっていくのだが、おせっかい過ぎず、そっけなさ過ぎもしない距離感が絶妙で、こんな友人が欲しくなるほどである。

本書には読み進めるのが辛いエピソードや悲劇もあるが、その中には必ずささやかな希望が織り込まれているので、生きる勇気がもらえるだろう。

今村翔吾『塞王の楯』 完璧な楯と完璧な矛が繰り広げる熱き戦い

https://www.amazon.co.jp/dp/4087717313/

今村翔吾は、2020年から文学賞の受賞ラッシュが続いている。まず『八本目の槍』が第41回吉川英治文学新人賞と第8回野村胡堂文学賞を受賞。直木賞を逃した『じんかん』は第11回山田風太郎賞を受賞。そしてデビュー作をシリーズ化した『羽州ぼろ鳶組』では、第6回吉川英治文庫賞を受賞している。この勢いに乗って直木賞を受賞するかが注目される『塞王の楯』は、どんな攻撃にも耐える城を造る穴太衆と、どんな城も落す兵器を作る国友衆、この二つの職能集団の戦いを軸にしている。

織田信長の一乗谷城攻めで両親、妹と生き別れた8歳の匡介は、穴太衆の飛騨屋を率いる源斎に助けられた。匡介の才能に驚いた源斎は、後継者として育て始める。

穴太衆一の技術者に与えられる「塞王」の称号を持つ源斎のもとで修業し30歳になった匡介は、一人前の職人に成長していた。幼い頃に落城を経験した匡介は、絶対に落ちない城を造れば誰も攻めようと思わず乱世が終わると考え研鑽を積むが、その前に、大量殺戮兵器ができれば抑止力で平和が生まれるとの信念で新たな鉄砲の開発を進める国友衆の鬼才・彦九郎が立ちはだかる。そして、乱世に終止符を打つという理想は共通しているものの、その方法が正反対の匡介と彦九郎は、関ヶ原の合戦の前哨戦となった大津城の攻防戦で激突する。

大津城の戦いでは、彦九郎が大筒や新式の鉄砲を提供すれば、匡介は城主・京極高次の下で結束した家臣や民の協力を得ながら必死に城を守る。この迫力の合戦シーンを通して浮かび上がるのが、平和をもたらすのは絶対に破られない楯か、あらゆる楯を貫く矛かという問い掛けである。これは日本の安全保障は、これまでのように専守防衛に徹するのか、新たに敵基地攻撃もオプションに加えるのかという現代の問題とも重なるだけに、本書が突き付けるテーマは重い。

柚月裕子『ミカエルの鼓動』 医師とは、医療とは何かを問う迫真のドラマ

https://www.amazon.co.jp/dp/4163914420/

『孤狼の血』は第69回日本推理作家協会賞の長編及び連作短編集部門を受賞するなどミステリとして高く評価されたが、直木賞では「やはりこの疑問は残る。『どうしてこれほど古いやくざの物語を描くのか』」(林真理子)、「ヤクザよりも狡猾で暴力的な刑事、というのはマル暴刑事のイメージそのもの。もう少し意外性のある個性を加味してほしかった。ストーリーにも、やや無理が目立つ」(東野圭吾)と厳しい選評が並んだ(引用は「オール讀物」2016年3月号)。警察小説+実録やくざものだった前回のノミネート作とは一転、今回の『ミカエルの鼓動』は医療ドラマである。

北海道中央大学病院では循環器第二外科科長の西條が医療ロボット・ミカエルを使った心臓手術に成功し、病院長の曾我部はミカエルと西條を利用して勢力拡大を進めていた。ある日、曾我部は、日本で将来を期待されていた心臓外科医だったが突然、姿を消しドイツの名門病院で働いていた真木を招聘する。医者が少ない過疎地でも遠隔操作で手術ができる支援ロボットが普及すれば誰もが平等に医療が受けられると考え、ミカエルによる手術を広めたい西條は、卓越した技術を持つが独断専行で、選ばれた人しか受けられない手術をしているとして真木と対立する。

真木が赴任してきた頃から、曾我部は、ミカエルの第一人者として注目を集める西條の取材を断るように命じ、西條を敬愛しミカエルの講習会に参加する予定だった広島県在住の医師が病院を辞め、医療ミスをしたとの噂が流れるなど、西條の周辺で奇妙な出来事が起こり始める。何かが起こっているのにその実態が分からないまま物語が進むだけに、静かな展開の中に織り込まれたサスペンスは圧巻である。

物語が進むにつれ、西條も、冷徹な真木も、怪しい動きをしている曾我部も、決して悪人ではなくそれぞれの正義のために動いていることが分かってくる。正義と正義のせめぎ合いは、医者は目の前の患者を救うべきなのか、十数年後の大勢を救うことも考えるべきなのか、病院を高度に専門化すべきか、現在の平等な医療を守るのか、治療をサポートするテクノロジーは患者に福音をもたらすのかといったアクチュアルな問題を俎上に乗せていく。これらは医療という身近な問題だけに、読者は自分のこととして物語に向き合うことができる。

米澤穂信『黒牢城』 ミステリと歴史小説の完璧なハイブリッド

https://www.amazon.co.jp/dp/4041113938/

織田信長に叛いた荒木村重が籠城した有岡城をクローズド・サークルに、村重を説得するため有岡城に入るも土牢に幽閉された小寺官兵衛(後の黒田孝高。黒田官兵衛の通称、黒田如水の法号が有名)を安楽椅子探偵にした戦国ミステリ『黒牢城』は、第12回山田風太郎賞を受賞。『このミステリーがすごい! 2022年版』、「週刊文春」(2021年12月9日号)の「ミステリーベスト10」、「ハヤカワミステリマガジン」(2022年1月号)の「ミステリが読みたい! 2022年版」、『2022本格ミステリ・ベスト10』の国内部門で1位となる4冠を達成し、「週刊朝日」(2022年1月7日・14日合併号)の「歴史・時代小説ベスト3」でも1位になり、ミステリとしても、歴史小説としても高く評価された。

厳重に監視され、周囲に積もった雪に足跡もない状況で、信長に寝返った父を持つ人質の少年が殺される「雪夜灯籠」、4つの兜首の中から信長の側近・大津伝十郎の首を探す「花影手柄」などの収録作は、密室殺人や限られた容疑者の中から犯人を探すフーダニットといったミステリの王道的なシチュエーションを使っているが、随所に迫力の合戦シーンを織り込みながら、戦国大名と国衆の関係、武器や防具の使い方、合戦の作法、首実験や論功行賞の実態、前線で闘う武士の心理、当時と現代の死生観の違いなどを謎解きの伏線に用いており、歴史小説とミステリの融合が鮮やかである。

『黒牢城』は一話完結で進んでいくが、終盤になると無関係に思えた事件が意外な形で繋がり、これまでも多くの作家が様々な仮説を提示してきた村重謀叛の理由や、ある目的を達成するため暗躍していた黒幕の存在が明らかになってくる。

(ネタバレを避けるため抽象的な書き方になるが)敵を殺し領土を拡張した武将が生き残り、命令に従って武功をあげれば名も無き足軽も出世ができた戦国時代は、過度な競争社会になり、高い収入を得たり、出世をしたりするためであれば、平然と他人を蹴落しても、多少の不正に手を染めても構わないという風潮が広がる現代の日本に近い。村重の謀叛は、このまま弱者を切り捨てる社会であっていいのか、個人の倫理を押し殺し組織に従属するのが正しいのかを問う役割を果たしており、社会派ミステリとしても高く評価できる。

【いざ、受賞作品を予想!】

上記を踏まえ、第166回直木賞を予想したい。

今回は、『塞王の楯』と『黒牢城』の一騎打ちになると考えている。

『ミカエルの鼓動』は、簡単に修正できるが、その僅かな期間に少数の患者が死ぬ可能性が否定できない最新医療技術があった場合、修正が終わるまで使用を中止すべきか、一人でも多くの患者を救うため継続して使うべきかが議論され、これが医療ミスを題材にした従来の小説にはない最大のオリジナリティになっていた。ただ肝心の問題提起が深堀りされず、西條個人の問題に終始したので消化不良に感じた。西條のキャラクターが際立っていればテーマを追求することもできたが、真木へのライバル心にしても、義母と共依存の関係にある妻との関係にしても、西條は常に一方通行の想いをぶつけるだけなので独り相撲を取っているようにしか見えず、その行動原理についていけなかった。病院内の派閥抗争、天才医師と従来の病院スタッフの確執、医療機器メーカーと病院の癒着など、医療小説では手垢のついたネタも散見され既視感も大きかった。連載にあまり手を入れず刊行したためか、同じ説明が何度も繰り返されていたのもマイナスで、直木賞のように高いレベルの戦いになると、こうした僅かなミスが命取りになりかねない。

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』は、狙撃に関するマニアックな解説を加えつつスペクタクルいっぱいの戦闘シーンを描いたのはもちろん、性別、国籍、民族などが異なるキャラクターを巧みに配置して、ジェンダーや民族問題、国家と個人の関係など普遍的なテーマに切り込んだ手腕も新人離れしていた。ただセラフィマは当初から戦争が人間の尊厳を奪う現実を目の当たりにしているのに、最後の最後まで怒りを爆発させないのは不可解だった。これはクライマックスを盛り上げる演出ではあるが、終盤になって心境の変化が語られるのは唐突で、アガサ・クリスティー賞の選考委員を務めた法月綸太郎が選評で「入念な布石の下で繰り広げられるラストバトル」と褒めたほど緻密な構成にはなっていなかった。またセラフィマたち女性兵士の心理は、スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ『戦争は女の顔をしていない』などのノンフィクションを読んでいれば参考文献の焼き直しと判断され、狙撃のディテールもゲーム〈スナイパーエリート〉シリーズをプレイした経験があれば驚きが少ないので(ゲーム好きの宮部みゆきは知っているかもしれない)、選考委員の評価が分かれる可能性がある。本書と同じく日本人が登場しない第二次大戦ものだった深緑野分『戦場のコックたち』が第154回直木賞の候補になった時、「どうしてアメリカ軍の兵士の物語を書かなければならないのか」「現代の日本人がいくら勉強してそれを書いたとしても、根底にあるものはやはり借りものであり、本当のことを描ききっていない」(選評の引用は「オール讀物」2016年3月号)と批判した林真理子が現在も選考委員を務めていることも、マイナスに働くかもしれない。

今回、最も選考委員の評価が読めないのが、大作でエンターテインメント性が高い候補作が並ぶ中で埋没するか、逆に身近な題材が際立つか判然としない彩瀬まる『新しい星』である。短編であるが各編がゆるやかにリンクする本書の構成は、第164回直木賞を受賞した西條奈加『心淋し川』に近い。『心淋し川』が、「人情がこまめに交錯する日々が描かれているのかと思うと、もうひとつ別の構造が、みっちりとした描写の裏側に隠されている」(北方謙三)などと高く評価された(選評の引用は「オール讀物」2021年3・4月合併号)ことを踏まえれば、票を集めることも考えられる。

本命候補にした『塞王の楯』にも、ウィークポイントが散見された。クライマックスの合戦は京極高次が治める大津城が舞台だが、高次は戦に関しては無能だが家臣と領民には慕われるカリスマ性がある三枚目の武将として描かれている。この設定は和田竜『のぼうの城』の成田長親を想起させ、オリジナリティは今ひとつ。物語は、楯側の匡介、矛側の彦九郎のライバル二人の動向を交互に描き、それぞれの技術と理想を賭けた直接対決に向けて進むだけにバトル漫画のような熱さがある。その一方で、戦いがフェアになるようエピソードが積み上げられているだけに戦争の悲劇性が薄れ、直球のストレート勝負が続くので展開がやや大味になっていたのは否めない。平和をもたらすのは楯か矛の結論を読者に丸投げしたところも気になった。受賞を逃した『じんかん』の選評で宮部みゆきが指摘した「後半は、豪腕の今村さんも少し史実に遠慮してしまったみたいで、読み心地が変わりました」(選評の引用は「オール讀物」2020年9・10月合併号)との欠点は克服され、『塞王の楯』は物語の熱量や現代に通じるテーマは引き継いでいるので、今回も高く評価されるように思える。

『塞王の楯』を“動”の戦国ものとするなら、戦乱の中で静かな頭脳戦が繰り広げられる『黒牢城』は“静”の戦国ものといえる。デビュー5年目の今村が新鋭らしく欠点を勢いで補っているとするなら、キャリア20年の米澤は欠点を見せないテクニックを身につけており、『黒牢城』にはこれといったマイナスがない。ただ歴史小説とミステリの融合はどっちつかずと判然される危険があり、本格ミステリは伝統的に直木賞と相性が悪いのもネックといえる。

【本命は……!?】

最後に結論を書くと、本命は『黒牢城』。米澤は功労賞的に直木賞を贈られてもよいキャリアになっており、作品の質も今回の候補作の中では頭一つ抜けているので最も選ばれる可能性が高いと判断した。懸念材料があるとすれば、昨年末のミステリ・ベスト10を総なめしており、これ以上、顕彰しなくてもよいのではという声が挙がるくらいか。最近は細かな時代考証のミスを指摘する選考委員は減ったが、そこが問題になると、やはり本職の今村が有利になりそうだ。対抗は『塞王の楯』。今村は過去2回の直木賞候補作も善戦しており、同じラインを発展させた『塞王の楯』は、選考委員に好感を持って迎えられるような気がしている。辺野古米軍基地建設の埋め立ての賛否を問う沖縄県民投票の直前に、戦後の沖縄の歴史を題材にした真藤順丈『宝島』が第160回直木賞を受賞し、麻生太郎副総理兼財務大臣(当時)がアイヌを「先住民族」と明記した「アイヌ民族支援法」の精神に反する発言をした直後に、樺太アイヌのヤヨマネクフを主人公にした川越宗一『熱源』が第163回直木賞を受賞するなど、政治・経済の動きは選考結果に影響を与える。選考会までに敵基地攻撃能力に関する政治的に大きな動きがあれば、『塞王の楯』が有利になるとも考えられる。

穴は彩瀬まる『新しい星』。新型コロナ禍の現状に触れつつ、何気ない日常の中にある気付きにくいが大切なものを抽出したところは、地味ではあるが選考委員に強い印象を与えるのではないだろうか。

選考委員は前回と同じ浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん、宮部みゆきの9名、選考会は2022年1月19日に築地の料亭・新喜楽で開催される。

【筆者・末國善己 プロフィール】

●すえくによしみ・1968年広島県生まれ。歴史時代小説とミステリーを中心に活動している文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』『夜の日本史』『時代小説マストリード100』、編著に『山本周五郎探偵小説全集』『岡本綺堂探偵小説全集』『龍馬の生きざま』『花嫁首 眠狂四郎ミステリ傑作選』『いのち』『商売繁盛』『菖蒲狂い 若さま侍捕物手帖ミステリ傑作選』などがある。

初出:P+D MAGAZINE(2022/01/18)