第3回【インタビュー】91歳で今なお現役の芥川賞作家・津村節子が語る、夫・吉村昭と歩んだ文学人生

91歳になった今もなお現役の作家、津村節子が語る芥川賞受賞前後のこと。夫・吉村昭が芥川賞、津村が直木賞の候補になり話題を集めた昭和34年。その後、候補になっては落ち続けた焦燥の数年。昭和40年、「玩具」で第53回芥川賞を受賞した喜びと、夫に先んじたことへの葛藤……。作家・谷口桂子を相手に本音で語る。全4回にわたる連載の3回め。

津村節子は、学習院短大在学中に吉村昭と知り合い、卒業後結婚。15年にわたる長い窮乏生活を共にしながら、作家としての地位を確立していきます。おしどり夫婦として知られ、吉村の闘病と死を、津村は作品に昇華させました。今回は、夫婦で何度も芥川賞、直木賞候補になった頃の、繰り返される期待と失望、作家夫婦であるが故の葛藤について語っていただきました。

1928年福井市生まれ。学習院女子短期大学文学科卒業。在学中より小説を発表し、64年「さい果て」で新潮社同人雑誌賞、65年「玩具」で芥川賞を受賞。その後90年「流星雨」で女流文学賞、98年「智恵子飛ぶ」で芸術選奨文部大臣賞、2011年「異郷」で川端康成文学賞、「紅梅」で菊池寛賞受賞。日本芸術院会員、文化功労者。

――今回はご夫婦で芥川賞・直木賞の候補に何度もなられて、メディアに騒がれた前後のことから聞かせてください。初めて賞の候補になられたのは、昭和34の上半期で、吉村さんのほうが先でしたね。

津村「吉村宛に白い封書が速達で届いて、通知には候補作に推されていますと書いてありました。推されているというのは決定したわけではないと、私は思いました。翌日の新聞で、決定であることを知って、私はようやく納得して、よかったわねと。吉村の兄に知らせると、まちがいじゃないだろうなと。新聞にも出ていますと言うと、人間には分というものがある、商人の家に芥川賞を受けるような小説家なんか生まれるわけがないと言われたようです」

――その前の年に、吉村さんは自費で初めての短編集を出されていますね。出版費用が足りなくて、津村さんが9万円入った預金通帳を差し出されました。同人費やお子さんのミルク代で、月末は質屋通いをされていたのに、どうやって貯められたのかと……。

津村「吉村は、貯金をしていた私が得体の知らない人間に見えて、(内助の功によって夫を支えた賢妻だった)山内一豊の妻だね、と笑いました。でもね、さい果てを行商して歩いた貧乏のどん底でも、『文學界』だけは買っていました。小説を書くどころではなくても、同人雑誌評は気にかかっていましたから。吉村の短編集は、丹羽(文雄)先生に序文をいただいたのですが、注目されることはなく、印刷所から運び込まれた本は、六畳と三畳のモルタル塗りのアパートの一間に、床が落ちるのではないかと心配になるほど山積みになりました」

――昭和34年の夏には、吉村さんが芥川賞、津村さんが直木賞の候補になられて、日本の文学史上前例がないと騒がれました。

津村「夫婦で交互に候補になるたびに、新聞、雑誌、テレビからインタビューや原稿依頼があって、七転び八起きとか二度あることは三度あるとか書き立てられました。吉村が最初に候補になったとき、彼の兄が幡ヶ谷のアパートに来て、こんなところに住んでいるのかと呆気にとられて、弟に、すぐに畳屋を呼んで畳を張り替えてもらうように言いました。二人とも賞は逃しましたが、日が経つにつれて、私はあとには引けない気持ちになりました」

昭和三十四年には、吉村昭の「鉄橋」が初めて芥川賞候補になり、丹羽文雄氏主宰の「文學者」の幹部・石川利光氏が創設した次元社から出版された私の「華燭」が松竹で映画化され、吉村が「週刊新潮」に書いた「密会」が日活で映画になった時、私たちは愚かにもこれで道が開けたと思った。(略)

このスクラップブックの各ページには、二人の芥川賞、直木賞候補の記事が載った新聞や週刊誌の切り抜きが貼りつけてあり、夫婦同時候補が一時話題になったが、そのあとはただ二人ともひたすら同人雑誌に書き続け、文芸時評に同人雑誌評として作品評が出るだけだった。

『明日への一歩』河出書房新社

『華燭』の出版記念会にて

昭和34年(1959)

石川利光の発案で出版記念会が開かれた。挨拶をする津村の左隣が丹羽文雄。

――昭和40年、ついに津村さんが芥川賞を受賞されます。上半期の通知は6月20日前後に届くので、6月半ばを過ぎてからは神経が高ぶって眠れなくなり、速達の白い封書が届いて新聞に候補者の発表があってからは食事も喉を通らなくなったようで……。

津村「もう半世紀以上前のことで、私たちがいちばん高揚していた時代です。希望と挫折を繰り返して、何度も候補になって落ち続けると普通諦めますが、書き続けてこられたのは『文學者』という発表の場があったからで、心から感謝しています。一時休刊になったときは、路頭に迷ったような気持ちになりました。佐藤愛子さんとお話ししたとき、丹羽先生が全部お金を出してくださっていたと言ったら、佐藤さんはご自分が所属している同人誌(「文芸首都」)を出すためにお金を集めに駆けずり回っていたと。先生には経済的な恩恵だけでなく、私が書くものに自信を失ったとき、「君は、君しか書けないものを書く。それが君の文学だ」と言われ、力を得たこともありました」

――津村さんが芥川賞を受賞されて、吉村さんは勤めを辞められました。

津村「私と結婚するために、吉村は三兄の紡績会社に勤めましたが、半年ぐらいで突然会社を辞めてしまいました。さい果ての行商から帰って繊維関係の団体事務局に勤めたものの、そこも辞め、そのために生活できなくなって、今度は次兄の繊維会社に勤めました。新婚当時住んでいたのは池袋の二間のアパートで、そこから練馬の間借り、そこも家賃が払えなくなって狛江、幡ヶ谷と転々と引っ越して、私は疲れ果てていました。私が芥川賞を受賞したときは、夫に先んじたということで、マスコミの騒ぎようは吉村を潰しかねないと思いました」

――吉村昭はこれで終わりだね、消えるよ、と評論家の方たちが言っていたと、ご自身でお書きになっていますね。津村さんの『重い歳月』と、吉村さんの『私の文学漂流』その頃のことを書かれたもので、候補を知らせる白い封書が届くたびに、読む側も息が詰まりそうになります。ご自身の創作だけでも大変なのに、お相手のことも考えないといけないというのは……。

津村「小説を書かせてというのが結婚の条件だったので、受賞する前から、家事手伝いの少女を雇ってくれました。長男が誕生して、おぶったまま机に向かい坐ると泣くので立ったまま茶箪笥の上で書いていました。会社から帰った吉村がその姿を見て、この女は何があっても小説を書き続けると覚悟したそうです。受賞直後に、子供たちが吉村に、お母さんがお母さんじゃなくなった、といったそうです。私も、髪を振り乱すとはこういうことかと思いました」

吉村がこのまま書けなくなったらどうしよう、という不安と恐れが常にあった。コッペパン一箇あったら一生小説を書いていくと言っていたかれ、おれは小説を書くために生きていると言っていたかれを、このまま兄の会社の専務として終わらせるわけにはいかなかった。

「あなた、会社をやめて下さい」

私が言った時、かれは驚いて私の顔を見つめた。

『ふたり旅』岩波書店

――津村さんが芥川賞を受賞された「玩具」は「文學界」でボツになった作品ですが、吉村さんの「透明標本」も「文學界」でボツになった後、「文學者」に掲載され、芥川賞候補になっています。

津村「編集者によって、小説の読み方が違うのでしょうね。でも、候補は候補でしかなく、注目を浴びるのはそのときだけで、後が続かなければ忘れられるだけ。おびただしい同人雑誌作家が賞の候補にあげられては消えていきました。新潮社の田辺さんは、「新潮」でボツになった作品を「文學界」へ持って行きなさい、と言ってくれました。ライバル誌ですよ。すばらしい編集者にあたるかどうかによっても違ってきますね」

――先日お亡くなりになった文芸評論家の大村彦次郎さん(講談社「小説現代」「群像」元編集長)も、必ず世に出る人だと思っていますと吉村さんを励まされたそうですね。ご夫婦でお互いの小説は読まないというのは、最初からですか?

津村「最初のうちは同じ同人誌に小説を発表して、合評会もあったので、自然に読んで批評もし合っていました。でも吉村の批評は遠慮がなくて、あまりにも辛辣で……。それで『文學者』の編集長に読んでもらうようになりました。それでも吉村はいつも私の小説を気にかけていました。心配性なので、亡くなるまでそうでした」

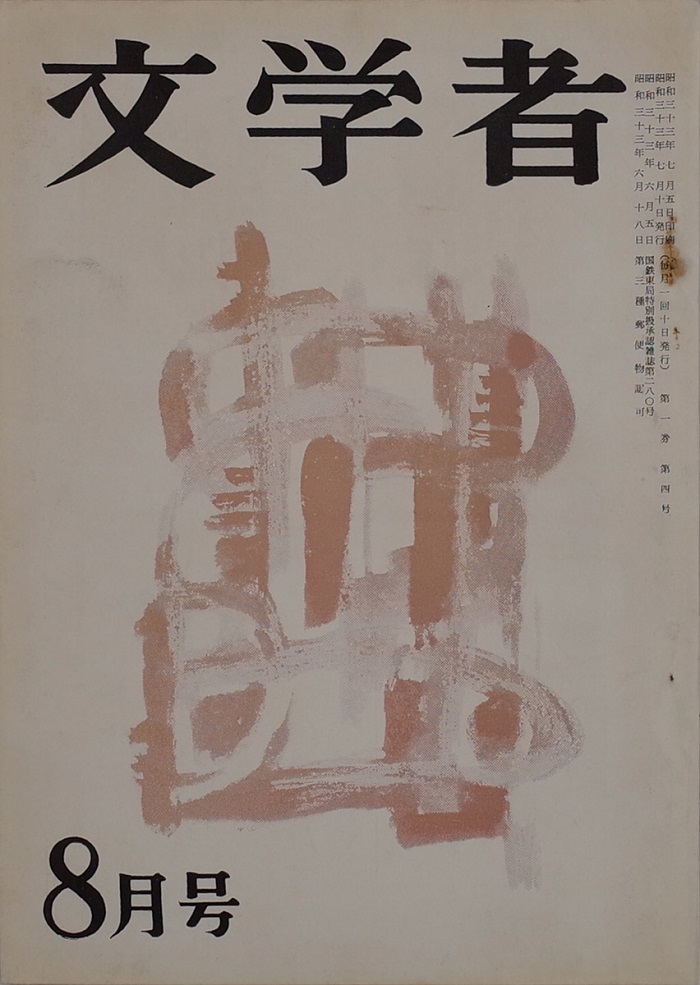

「櫛」が掲載された「文学者」

昭和33年(1958)8月号

昭和30年に休刊した「文学者」が33年5月号から復刊し、津村は8月号に「櫛」を発表。

物を書く人間というものが如何に自己愛が強く、その癖自信がなく、子供のように単純で、けなされれば全人格を否定された如くに傷つき、褒められれば天下を取った如くに勢いづくかということを、知りぬいてのことなのだろう。(略)小説を書くということは、何と恥知らずなものであろうか。自分でも目をそむけたいような自己の内面を、切り開いてさらして見せねばならないものなのだろうか。

『重い歳月』文春文庫

――津村さんが芥川賞を受賞された翌年、吉村さんは太宰賞に応募されます。芥川賞候補に何度もなられた方が応募というのは?

津村「芥川賞は新人賞なので、4度候補になれば、今後候補になることはないと思ったようです。何度か候補になって消えていった人たちを知っていたので、このまま消えたくないという焦りがあったのでしょう。ためらいがあったので、ペンネームでの応募でした」

――それで受賞され、同時期に戦艦「武蔵」の調査を始めて取材日記を書かれ、それが新潮社の斎藤十一さん(当時「新潮」編集長)の目にとまって、小説として「新潮」に一挙420枚掲載されます。新人にはあり得ないことで、そのために丹羽文雄さんの小説が次号にまわってしまい……。

津村「無名の新人が一挙掲載になって、死にもの狂いで書いていた姿を思い出すたびに胸が苦しくなります。締切ぎりぎりに書き上げた吉村は、腰が抜けて立ち上がれなくなりました。初版も新人として破格の3万部、出版の翌月には11万6千部に達しました。誰に聞いても、吉村の代表作は『戦艦武蔵』だと言われます」

インタビュー・構成:谷口桂子

次回に続く

連載記事一覧はこちらから>

書籍紹介

谷口桂子『越し人 芥川龍之介最後の恋人』

https://www.shogakukan.co.jp/books/09386474

谷口桂子『崖っぷちパラダイス』

https://www.shogakukan.co.jp/books/09386537

関連記事>谷口桂子、新刊『崖っぷちパラダイス』創作秘話を語る!―「何かになろうとあがいている人を書きたかった」

初出:P+D MAGAZINE(2019/10/30)