連載[担当編集者だけが知っている名作・作家秘話] 第14話 伊集院静さんと松井秀喜さん

名作誕生の裏には秘話あり。担当編集と作家の間には、作品誕生まで実に様々なドラマがあります。一般読者には知られていない、作家の素顔が垣間見える裏話などをお伝えする連載の第14回目です。先日、惜しまれつつ亡くなった、伊集院静さん。その人物像はいつも粋で、周囲の人を虜にしてきたといいます。そんな伊集院さんを身近に感じることができるエピソードを、当時の担当編集者が語ります。

伊集院静さんと松井秀喜さん

伊集院静さんが亡くなった。73歳。ずいぶん若い死だ。

文藝春秋にいた豊田健次さんが、担当する作家は自分より年上の作家が多いので、編集者にとって、その死に出会うことは多いのだが、とても辛いことだというエッセイを新聞に書かれていたことがある。

若い時分にそれを読んで、その通りだなと感じたが、馬齢を重ねてきた今、一緒に仕事をしていた、自分より若い作家の訃報に接することは、もっと深い寂しみを覚えるものだ。

伊集院さんとは、私が小説現代の編集長になる少し前からの付き合いだ。編集長になった最初の編集会議のすぐ後に、伊集院さんを担当していた若い編集者が、「伊集院さんの才能に未練があります。もう少しやらせてください」と言ってきた。

私は、最初の小説「皐月」を掲載してから、伊集院さんがあまりに長い間書かないので、業を煮やしていたのだ。だが、たった一人であっても、編集者が、これだけこだわっていることには敬意を払うべきだし、面白い結果になるはずだと思っている私は、「よろしく頼む」と快諾した。その結果はご存じの通りだ。

私の家の壁に、一枚の額が飾ってある。アート・デザイナーの長友啓典さんが、竹馬に転びそうになって危うく乗っている人物をふたり描いていて、その余白に、伊集院さんが讃を描いて額装したもので、私が定年になった時に、ふたりが贈ってくれたものだ。

「オイッチ、ニ。 オイッチ、ニ。

生きるって、大変っすョネ。」

讃にはそう書いてある。その通りだと思う。

2003年に講談社とアメリカの出版社ランダムハウスが合資して、ランダムハウス講談社という出版社を立ち上げた。私は講談社に居ながら、その会社の編集部門を手伝ったが、2005年に定年になると、正式にランダムハウス講談社だけに籍をおくことになった。

その私に、伊集院さんが面白い企画を提案してきてくれた。ニューヨーク・ヤンキースにいる松井選手の生き方を書いた随筆を、英語に翻訳して、日本とアメリカで同時に発売するという企画だった。それが実現したら、いかにもランダムハウス講談社らしい企画になると思った。編集会議に提出して、すぐにOKをもらった。

日本で出す日本語版『Modesty 松井秀喜 つつましい生き方』はすぐ出来上がった。松井秀喜選手のご両親からの写真などの資料提供などの協力も大きかった。これを私が懇意にしていた、アメリカ在住の翻訳家Allison Powellさんに無理を言って、早く訳してもらった。

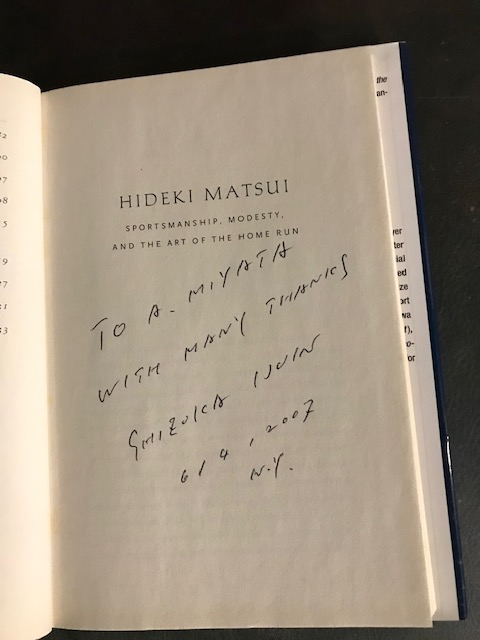

英語版は、Random House社のImprint(子会社)のひとつ、Ballantine Booksから出版することになった。タイトルは『HIDEKI MATSUI Sportsmanship, Modesty, and the Art of the Home Run』となっていた。

この本の魅力的な内容については、伊集院さんのオフィシャルサイトに書かれている解説を一読すれば、理解できる。それにはこう書かれている。

松井秀喜は素晴らしい謙譲(MODESTY)の精神でアメリカプロ野球を変えた──敬愛する作家だけに明かした魂の成長の秘密。

「一度も人前で悪口を言ったことがないの?」

「はい、ありません」

(中略)

「どうしてそうしているの」

「父と約束したからです。中学2年の時、家で夕食を摂っていたんです。僕が友だちの悪口を言ったんです。すると父が夕食を食べるのを中止して、僕に言ったんです。人の悪口を言うような下品なことをするんじゃない。今、ここで二度と人の悪口を言わないと約束しなさいと……。それ以来、悪口は言ってません」

松井選手は怪我をした翌日、コメントを出した。「自分が怪我をしたことでチームに迷惑をかけて申し訳ない」このコメントを聞いてアメリカのマスコミは驚いた。ゲーム中の不慮の事故の怪我で謝った選手は過去にいない。これは松井選手の人間としての品位のあらわれだと賞賛した。

──2006年5月13日付のニューヨーク・ポスト紙の記事(本文より)

さて、2007年4月、日本とアメリカでの同時発売が実現した。たくさんの人たちの協力のおかげだ。

アメリカでは出版すると、著者が、時には、全国を回って朗読会やサイン会をして、自分の本の宣伝に協力すると聞いていた。そういう会に作家は努力を惜しまないそうだ。アルコール依存症で有名なチャールズ・ブコウスキーは、自分の詩の朗読会を、気に入った女性を連れ出すマッチングの場と勘違いしているようだったと言うし、トルーマン・カポーティも、『冷血』の発売直前の講演会で、軽率にも、『冷血』というタイトルを明かして、主人公となった、実際の殺人者の機嫌を損ねたと聞く。

せっかくアメリカで出版するんだから、それをやってみたいと思ったが、もちろん、流行作家の伊集院さんがそんな時間を割くことは難しかったし、ヤンキースのユニフォームを着た松井選手を使うことや、ヤンキース・スタジアムやヤンキースのロゴなどを写真で使う時も大変なお金がかかるということで、結局、ニューヨークで、ふたり揃ってのサイン会ということになった。はなはだ残念ではありましたがね。

と言うことで、ヤンキースに関係したところは使えないので、サイン会の会場はニューヨークのセントラルパーク南にある、Mickey Mantle’s Restaurant & Sports Barを使うことにした。アメリカの野球ファンにはお馴染みの元大リーガーの人気者・ミッキー・マントルがはじめた店だ。伊集院さんのファンと松井選手のファンが列を作ってくれた。

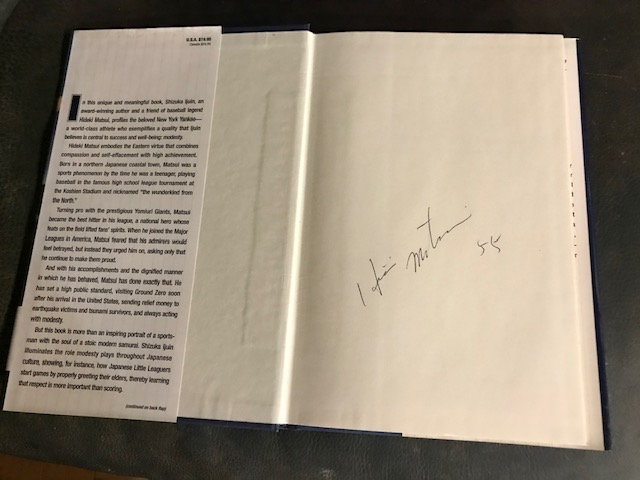

私の家には、その時、伊集院さんと松井選手ふたりがサインしてくれたが英語版がある。

翌朝は、伊集院さんのアメリカでのエージェント Waxman Literary AgentのFarley Chaseさんとゴルフに行く約束があった。チェイスさんは伊集院さんの担当らしく、物静かで控え目な青年だった。チェイスさんが予約してくれた、マンハッタンからタクシーですぐの、パブリックのゴルフ場では、私たちは4つのシーズンをいっぺんに味わうことになった。18ホールをスルーで回る間に粉雪が舞ったり、そうかと思うと、急に太陽が顔を出し半袖のシャツでも暑いくらいになったり、その間には春か秋のような心地よい天候になったりしたからだ。

それから何年か経って、日本版をKADOKAWAから新書版にして出したいと申し出があった。その時はもう、ランダムハウス講談社はなくなり、跡を継いだ武田ランダムハウスジャパンも解散していて、版権の管理は弁護士事務所が行っていた。そんなこともあって私は間に立つようなことになって、『Modesty 松井秀喜 つつましい生き方』は『逆風に立つ 松井秀喜の美しい生き方』とタイトルを変えて、KADOKAWAから出版された。

律儀な伊集院さんは、あまり役に立ったとは思えない私に、お礼としてとても高級なウイスキーを贈ってくれた。Ballantine’sの30年ものだったが、なぜ伊集院さんがこの酒を選んだのか、その訳がわかったのは、遅きに失したのだが、それからしばらく経って、本棚を整理しているときのことだった。英語版がBallantine社から出ているので、その語呂合わせだったのだ。こうしたお茶目なところが伊集院さんにはある。

話が変わるが、伊集院さんは、博才に恵まれたのかどうか、いろいろな博打に手を染めたようだ。競輪場から、競馬のノミ屋に電話をして、馬券を買っているのを見たことがあり、妙に感心したことがある。

私はその博才に恵まれなかった。そのことが幸いだったのか、そうでなかったのかよく分からないが、この商売をしていると、いろいろな博打に誘われることもあった。一度はつき合って、仲間に入れてもらうが、ひどく負けたりしている人の人相が品下がっていくのを見るのが辛く、自分も負けたら、ああいう顔つきになるのかと思うと、索然として身が入らなくなるのだ。

ある時期、「小説現代」誌で、伊集院さんに競輪の旅打ちの連載紀行をやってもらったことがあった。私は、それまで競輪場に足を踏み入れたことはなかったが、連載の中で、むかし、競輪に凝っていた老人が、久し振りに競輪場のスタンドに座って、開いた競輪新聞を読みながら、ああ、懐かしいなあと声を上げるシーンがあった。

なるほど、こういう老人の生活を送るのも悪くないなと思ったものだ。

担当者に聞くと、競輪のレースは選手同士の人間関係が微妙に絡むものらしい。その絡みを読むのが、競輪の醍醐味なのだそうだ。

「東京の近くに取材に行く時、同行させてくれよ」

と、頼んで、愛知県の一宮に行くときに、同行させてもらった。一宮競輪場は、今ではもう本場開催は廃止となったところだが、なるほど、旅打ちの道中は心躍るようなところがあった。

道々、伊集院さんは、競輪の基本的なことを教えてくれた。自転車競技は受ける風圧が一番の問題であり、先に行く人がその風圧をまともに受け、そのうしろについた人は、その風圧から逃れることが出来、圧倒的に有利になるということらしい。それがために、同じ地方の人同士を基本に列ができるのだそうだ。先行する人、捲る人、差す人と脚質にも違いがあるという。そういう専門用語が入った話を聞いているのは面白かった。

その当時、中野浩一という有名な選手がいたり、吉岡稔真という若手スプリンターが出現したりして、一種の競輪ブームだったのかも知れない。鬼脚とあだ名される追い込みタイプの井上茂徳選手とは、伊集院さんは面識があったようだ。この一宮競輪場で、何をいくら買い、いくら儲けたのか、あるいは、損をしたのか覚えていないが、旅打ちは面白いものだと思ったのだ。

毎年、暮の12月30日に行われるグランプリ・レースは立川競輪場で行われている。その特別室に伊集院さんが担当編集者や友人を招待してくれた時期があった。なにか、競輪場での忘年会という塩梅だったが、師走も押し迫った日に、編集仲間たちと競輪場で顔を合わせるのは、いつのも仕事の場で顔を合わせるのとは違った、不思議な雰囲気が漂っていた。伊集院さんは、そういう人たちの変化を見て面白がっていたのかも知れない。私はと言えば、グランプリ・レースが終わると、行きつけの寿司屋に頼んでいた正月用の魚を分けてもらって、暮れの寒風の中、家路を急いだものだ。

ここらが、博才に乏しい哀しさだろうか、その当時は、仕事の方が面白くて、なかなか、競輪場に足を向けることは少なかった。しかし、とくに関東には、立川、宇都宮、京王閣、取手、大宮、前橋、西武園、松戸、千葉、川崎、平塚、小田原、伊東など近場に競輪場があるので、これは老後の楽しみになるなと思っていた。

伊集院さんが書いた、あの老人の世界がチラチラしたものだ。ところが、実際老人になってみると、競輪はどうやらあの当時のものとは違ったものになっているらしく、コロナも手伝って、足が遠のいてしまったままでいる。

鬼脚の井上茂徳さんと言えば、我が家に、伊集院さんと井上さんが一緒に写っている写真が一枚ある。直木賞の受賞を祝った会での写真らしい。伊集院さんは、1992年7月に、『受け月』という作品で直木賞を受賞している。よその社の作品で受賞したことは残念なことではあるが、受賞した、その事実はうれしいことだ。私もよろこんで出席した。

私は伊集院さんから分不相応な贈り物をもらっている。アンティークのロレックスの腕時計なのだ。その裏蓋にはこう書かれている。

107TH NAOKI-SYO

THANKS TO A.MIYATA

FROM S.IJYUIN

ところで、私が伊集院さんの小説で一番好きなのは『羊の目』だ。

昭和8年、牡丹の彫物がある夜鷹(街娼)が、ひとりの男児を生み、武美と名付ける。浅草の侠客である浜嶋辰三のもとに預けられた神崎武美は、ある時期、辰三を守るために体を張ることも厭わないと誓う。そのことは幼くして恩人に手をかけることにもなり、やがて、武美は希代の暗殺者として育っていくことにもなる。不思議と、その武美は澄んだ目を持っている。しかし、向かってくる人間を殺し続ける武美は、追われて、ロサンゼルスに逃げることになる。日本人街で出会った母娘に導かれて、キリスト教の神に接する武美の澄んだ目が見るものはなんだったのか?

というのが大まかなあらすじだが、火野葦平の『花と竜』を凌駕すると言ってもいい任侠小説でもあり、遠藤周作の『深い河』を思わせる神との対峙を描く小説でもあり、しかも昭和史の暗黒の証言でもある。なにより、それを語る緊迫した、しかも繊細で柔軟な文体も、私が、この小説が好きな理由である。この作品には伊集院さんの才能の全てがこもっていると思っている。

【執筆者プロフィール】

宮田 昭宏

Akihiro Miyata

国際基督教大学卒業後、1968年、講談社入社。小説誌「小説現代」編集部に配属。池波正太郎、山口瞳、野坂昭如、長部日出雄、田中小実昌などを担当。1974年に純文学誌「群像」編集部に異動。林京子『ギアマン・ビードロ』、吉行淳之介『夕暮れまで』、開高健『黄昏の力』、三浦哲郎『おろおろ草子』などに関わる。1979年「群像」新人賞に応募した村上春樹に出会う。1983年、文庫PR誌「イン☆ポケット」を創刊。安部譲二の処女小説「塀の中のプレイボール」を掲載。1985年、編集長として「小説現代」に戻り、常盤新平『遠いアメリカ』、阿部牧郎『それぞれの終楽章』の直木賞受賞に関わる。2016年から配信開始した『山口瞳 電子全集』では監修者を務める。