中上健次『熊野集』誕生秘話ー“気配り”の素顔

「担当編集者だけが知っている中上健次」の4回目。当時、雑誌「群像」で中上健次を担当していた元講談社の内藤裕之氏が、『熊野集』誕生までの秘話を語ります。

“紀州熊野サーガ”と呼ばれる『岬』で第74回芥川賞を受賞した中上健次には、多くの文芸誌から作品寄稿の依頼が殺到しました。

その作風や、大柄な体格もあって“武闘派”作家とも呼ばれ、各出版社の担当は戦々恐々の思いで、何とか中上健次の原稿を獲得するべく必死であったと噂されたものでした。

確かに、多くの連載小説執筆や、エッセイ寄稿等で目がまわるような多忙な日々を送っていたことは間違いありませんが、素顔の中上健次は、一般に抱かれていた“武闘派”作家のイメージと異なり、文芸誌の担当編集者に対して気配りを秘めた、稚気のある優しい男であったようなのです。

今回、「担当編集者だけが知っている中上健次(4)」では、当時、雑誌「群像」で中上健次を担当していた元講談社の内藤裕之氏が、『熊野集』誕生までの秘話と、中上健次の素顔に迫ります。

▶関連記事

「担当編集者だけが知っている中上健次(3)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(2)」

「担当編集者だけが知っている中上健次(1)」

紀州で取材中。笑顔の中上健次(1980年頃。撮影日不明)

「担当編集者だけが知っている中上健次」(4)

「中上さんの優しさ」

内藤裕之

中上さんの想い出は山ほどありますが、そのどれにも共通しているのは、はにかんだ笑顔でしょうか。いま中上さんがこの文章を読んだら、きっと怒って、おまえには何も判ってない、と言うでしょうが。

短編連作であった『熊野集』は、毎回テーマもスタイルも変わるため、新米編集者だった私には、まずは、目次の締め切りにタイトルを間に合わせるところから、綱渡りの連続でした。

中上さんは、当時、「群像」「新潮」「文學界」「文藝」「海」「すばる」「海燕」と七誌あった文芸雑誌の新年号に全部小説を載せる、と全誌制覇を宣言したりするほど、各誌で小説をたくさん書いていました。しかし、小説誌の仕事はしていませんでしたので、毎月前半の二十日間は、ある意味で、空いています。

一計を案じたワケではないのですが、原稿の順番を他の文芸誌に譲って、ラストに回り、一回休載してもやむを得ないので、毎月前半を「群像」の時間にしていただけませんかと、お願いしてみたことがあります。

「わかった、やるよ」ということになり、見本誌が届いてしまうと、読み始めてしまうので、最後の雑誌の著者校正が終わった後、一晩だけ休んで、毎月2日から見本誌が届き始める5日くらいまでの三日間、「群像」のために続けて頑張って下さい、とお願いしました。

たぶん八王子市の新居に引っ越されたころだったと思いますが、「夜の12時に家まで来てくれ。必ず題名だけは渡すから」と言われ、玄関前で秒数まで合わせて、チャイムを鳴らしました。

すると可愛いらしいパジャマ姿で現れ、「ホントに来ちゃったの?」と照れくさそうにうつむいてしまいました。その時の顔は忘れられません。

その一方で、「編集者なら、今月オレに何を書かせたいのか言ってみろ」と至極当たり前の問いかけを、苛立ちを隠さずにぶっつけてきた時の厳しい表情もよく覚えています。暴力的な言動は、真偽や原因は別にして、いくつも噂として聞いていましたし、書き下ろしのため、カンヅメになっていた新潮社から抜け出してこられた時の、会話でもありました。

泥味亭という店の名前も覚えています。新潮社の目と鼻の先の神楽坂駅近くにある、地下の店でした。最初にビールを頼み、いきなりそう言われ、“私はディレクターにもプロデューサにもなれません。無理かも知れませんが伴走者、できれば触媒になりたいと思っています”と、いまから考えれば汗顔の至りですが、浅はかな反論をした時も、これで殴られるのかな、といった感覚は全くありませんでした。

それから閉店まで、最初に頼んだ肴にも箸をつけず、一言も話さず、注がれては飲み、注がれては飲み、もちろんこちらも勝手に飲ませていただきましたが、沈黙したまま飲み続けた六時間は、中上さんの優しさだと思いました。その後も私は暴力的言動を受けたことは一度もありません。

むしろ優しさや気配りを秘めた、稚気のある姿の方が記憶にたくさんあります。

神楽坂の旅館だったり、紀伊勝浦のマンションだったりと、場所は違いますが、大きな体で腹這いになって、コクヨの計算用紙、B4判の横型に縦の罫線だけが入っている紙に、丁寧に万年筆で文字を埋めていく姿は、失礼ながらとても微笑ましく思い出します。

きれいで丁寧な文字が罫線の幅いっぱいに、上下の文字とぎゅっとくっついている原稿は、その荒ぶる過激な表現や場面とは、全く趣の異なるものでした。改行はほとんどなく、私が考えて改行するように、とのことでした。一時間おき、あるいは二時間おきに、この計算用紙を1/2枚とか1枚ずつもらい、拡大コピーして一行ごとに切り離し、別の紙に間隔を離して貼って、印刷所に入稿しました。

新宮だったか、熊野市だったかは、もはや定かではありませんが、有馬という名前の旅館まで原稿を取りに行ったことがあります。その時は、カウンター4,5席だけの居酒屋風の小さな店に連れて行って下さり、分厚いステーキをご馳走になりました。締め切りに間に合うためには寝台列車「紀伊」に乗る必要があり、その時間まで、つきあって下さったのだと思いました。

『熊野集』単行本初版書影

七年いた純文学の世界から全く逆の世界である、過激でスキャンダラスなヌードで話題となっていた、創刊間もない「PENTHOUSE」誌に異動になると、わざわざ私を呼び出して、都はるみさんとの韓国旅行に行こう、と誘って下さいました。後に『天の歌 小説都はるみ』に結実するのですが、事実上のご主人といわれていた中村一好さんと、フリー編集者の加島多恵子さんとの取材旅行に加えてやろうと中上さんが思ったのは、「PENTHOUSE」でプランが無く、仕事が無く困っている私への優しさだと感じました。もちろんそんなことは一言も仰有いませんでしたが。

金浦空港に降り外に出た瞬間、フォーカスされたとき、中上さんは、“おまえ何とかしろ。何故ソウルに来たのか、「フォーカス」には判らないのだから、読者には正しくて、「フォーカス」は間違ってると判る記事を作れ、対抗策をとれ”、そんなことを仰ったと覚えています。

「FRIDAY」にいる同期のカメラマンに国際電話して、中上さんとはるみさんとご主人の中村さん、そして韓国だと判るために、ハングル文字が写っていること、これがないと対抗策にならないと教えて貰いました。

それなら、ポジャンマチャ(韓国の居酒屋屋台です)にしようと連れて行ってくれたのは中上さんでした。

デジタルカメラの時代ではありませんから、その場で仕上がりは見られません。カラー写真はダメ、ということで、各新聞社のソウル支局を回ってお願いし、かき集めたフィルムで素人が撮影するのですから、時間がかかります。その間、中上さんは、通訳を介してですが、屋台の学生客にずっと話しかけ、場を繋いで下さいました。

その甲斐あってか、様々な協力により、表紙にも出してもらえて、対抗策としては面目を果たしたと言えます。新たに、もっと面白い写真を撮られないように、と考えると、すっかり街に出る気を無くしてしまった我々は、ホテルで食事をし、毎晩部屋の中で、お酒を飲みながら、語り明かしました。

もちろん中上さんが、韓国の伝統芸能や、演歌などについての考えをぶつけ、それに、はるみさんや一好さんがどう反応するか、その繰り返しです。しかし、録音もせず、取材メモもその場では取っていなかったように思います。一好さんは文学をとても大事に考えていましたから、文壇バーのような雰囲気だったと言えば、伝わるものがあるでしょうか。

最後にお目にかかったのは、大久保の全龍寺、急逝した作家李良枝さんのお葬式でした。

これもいまは亡き作家の岩橋邦枝さんに、“頑張らなくっちゃ、ダメだよ”と励まされ、だぶだぶになっているズボンの太ももを指差して、“こんなになってるのに、何を頑張るんだよ”と言っていた中上さんの声が耳に残っています。その日、私は声を掛けられませんでした。

思い出すことはまだまだありますが、拙劣な言葉がむしろ想い出を色褪せたものにしていく気もします。

やはり、担当させていただいていた仏文学者で評論家の寺田透氏に教わった言葉をもう一度かみしめて、結びたいと思います。

──作家が死んだ時は、親しかった人でも通夜告別式には行かない。その時間を、一編でもいい、再読でもいい、作品を読む時間に充てているんですよ。

内藤 裕之

Hiroyuki Naito

1953年生まれ。千葉大学人文学部人文学科卒。1977年講談社入社、「群像」編集部配属となる。箸中雄二編集長、辻章編集長の下、約7年間文芸雑誌の編集に携わる。「PENTHOUSE」編集部異動後、中上健次が都はるみ、中村一好、加島多恵子氏らとソウルに出かける際、中上から声をかけられて同行する。1986年「FRIDAY」編集部、平成に入ってからは、「小説現代」編集部、文庫出版部に勤務。以後、文庫出版部部長、文芸図書第二出版部部長を経て、2005年文芸局長となる。文芸文庫出版部長、「群像」編集長を兼務し、文芸分野のほぼすべての部署を経験する。2011年から公益財団法人国際文化フォーラム代表理事。

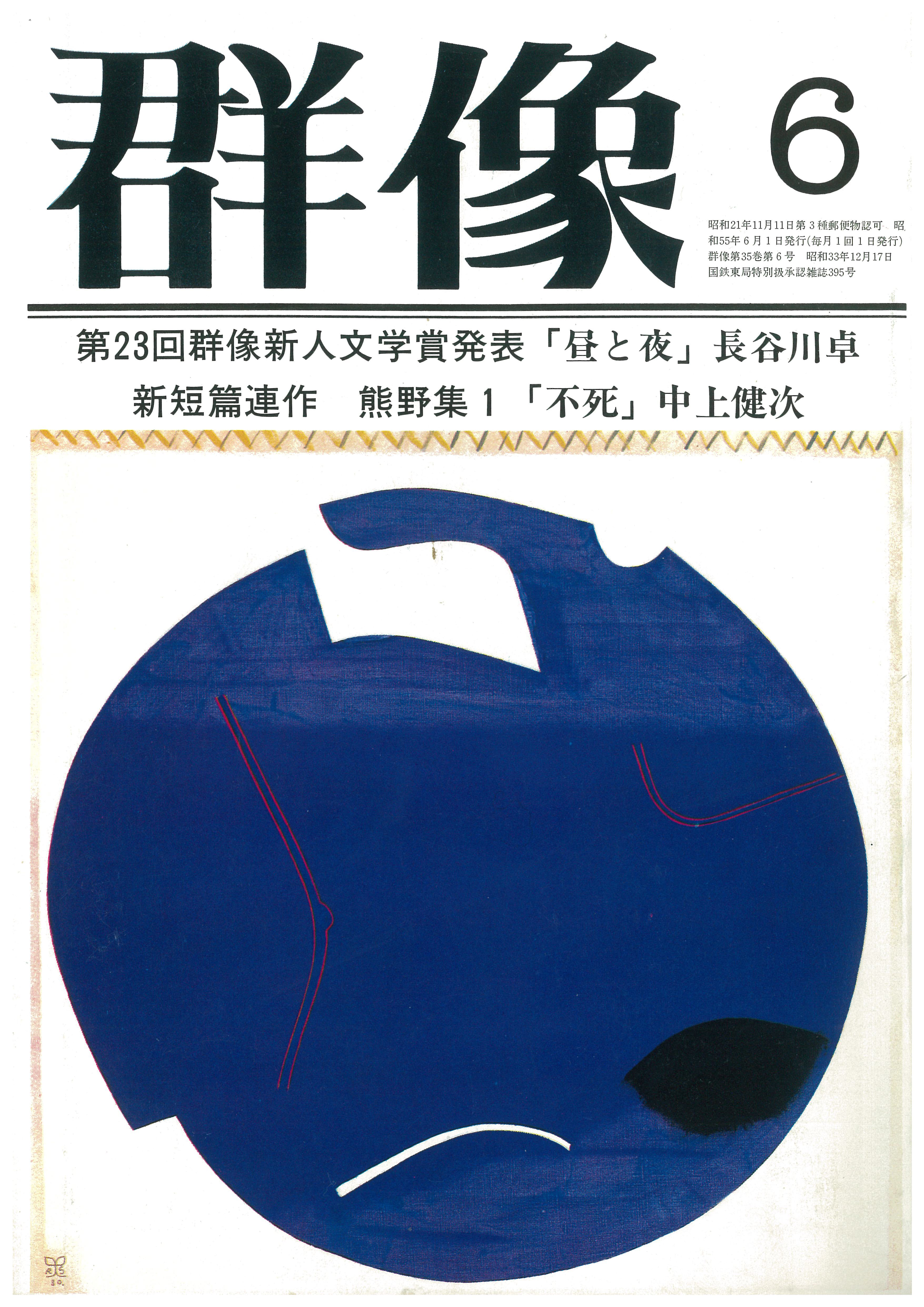

『熊野集』「不死」第1回掲載の「群像」表紙(昭和55年6月)

おわりに

『熊野集』の誕生秘話はいかがでしたか?

内藤氏が文中にも言及されているように、一般に伝わる“武闘派作家”のイメージイメージと異なり、”優しさ”に満ちた中上健次の素顔を覗くことができたのではないでしょうか。

彼が編集担当した作品『熊野集』は、中上健次電子全集第7回巻に収録されています。

中上健次 電子全集7 『紀州熊野サーガ4 変成する路地世界 その内部と外部』

『化粧』、中上健次ならではの歴史物語的な「過去」と、私小説的な「現在」を変幻自在に異種交配させた紀州熊野サーガの変奏曲の趣を持つ短篇集。夢と現(うつつ)、生と死、聖と賤が絶えず入れ替え可能な物語要素として、作品空間を妖しく揺さぶる。

『熊野集』でも物語的な「過去」は、私小説的な「現在」とスリリングに交叉している。ここでの進行中の「現在」とは、中上一族がかかわる「路地」の解体=地区再開発であり、血族のもめ事である。だがそれは、ただのトラブルなどではなかった。中上健次は、小説の中では解決できない問題をのみ取り上げてきた作家だった。

その彼が手がけたルポルタージュが、『紀州 木の国・根の国物語』である。これは紀伊半島全域の被差別部落に取材した労作。三十歳の中上健次は、約十ヶ月を費やしてこの取材旅行を敢行した。「私が知りたいのは、人が大声で語らないこと、人が他所者には口を閉ざすことである」。聞き書きを終えた中上は、「語られた物を、書き写すのは難しい、とあらためて思う」と語る。中上健次は終生、この「語り」と書き言葉の異次元性に身をさらし続けた作家でもあった。

初出:P+D MAGAZINE(2016/11/11)