文学女子の金沢さんぽ【第5回】徳田秋声という境地! 悲しみを悲しまなくても悲しくて。

こうして考えると、何か秋声の感情が滲んで見えるような気がしてきました。

実は鮎料理は出されていた、と仮定してみるとどうでしょうか。

通夜を終え、甥の困惑を余所に鮎を食べに出た秋声は、件の料理屋に入り鮎を注文します。そして出てきた鮎料理に早速手をつけようとしたところ、お店の方から「お客様のために捌いた新鮮なものです」など言われたとします。この時のオーダーは鮎の魚田(味噌田楽)ですから、頭も尻尾もついた、生きていた頃そのままの形で出されることになります。

ここで秋声が鮎を食べたかどうかですが、この後に別のお店で食事をしていることから「食べていない」と考えられます。

鮎を前に、秋声は姉のことを思い、食べられないと感じる。そして店を出る。

しかしお腹は空いているし、通夜を尻目に外に出たのは自分なので、今更戻って精進料理をつつくのも癪だ。そこで何食わぬ顔で甥を呼び出し、「教わった店に鮎はなかったじゃないか」などと言って代わりの店を教わり、そこで間に合わせの食事をした……。

しかし、これでは想像の範囲を出ません。

ヒントを見つけるため、ひがし茶屋街のすぐそばにある、徳田秋聲記念館に行ってみることにしました。

浅野川沿いに建てられている徳田秋聲記念館では、金沢で生まれた秋声が、上京した後に自然主義文学に目覚め、大家として名を残すに至った軌跡や、数々の作品の背景を知ることができます。

秋声の生い立ちや、かつての金沢の風景がジオラマで展示されている。

施設の2階からは浅野川が眺められる。

秋声はとても面倒見が良かったことでも知られています。秋声を中心に結成された親睦会「あらくれ会」には、井伏鱒二や尾崎士郎といった錚々たる顔ぶれが並んでいました。

同郷の作家である室生犀星から、株分けしたシダの扱いについてレクチャーした手紙が届いている。2人は園芸仲間でもあった。

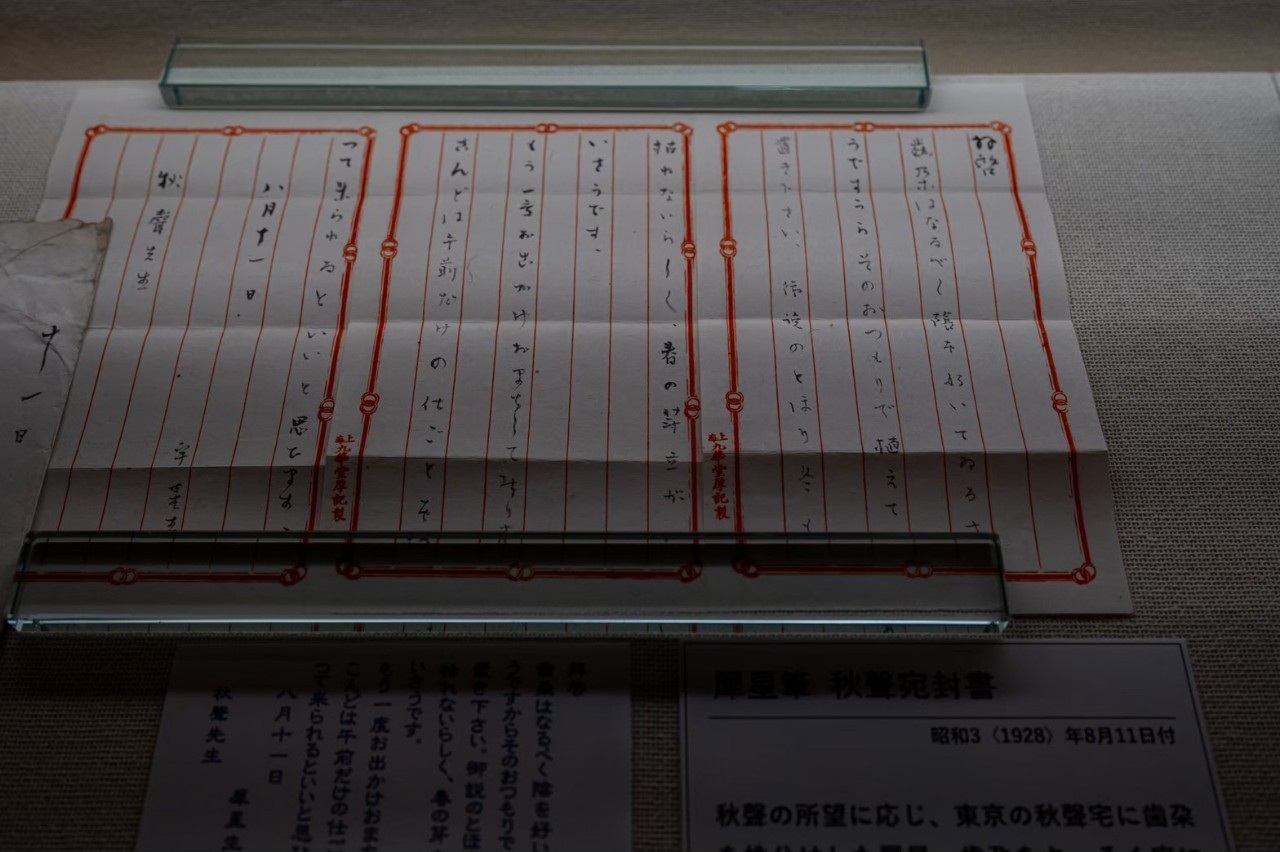

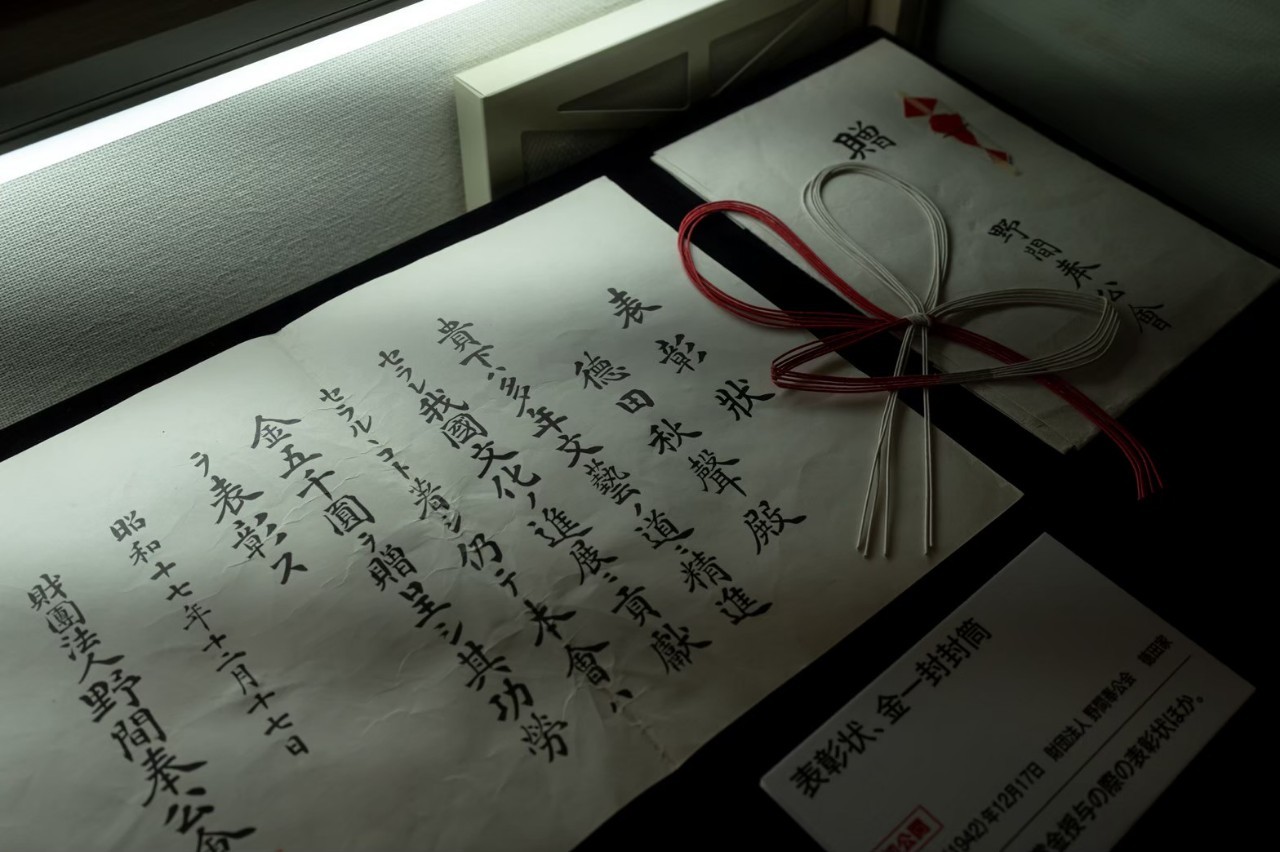

秋声の生誕150年を記念して開催された企画展「祝賀会のこと」では、生前に開催された祝賀会や出版記念会、数々の受賞歴にまつわる展示が行われています。(3月21日(月)で開催終了)去年69回目の授賞式が行われた菊池寛賞は昭和14年に始まっていますが、第1回受賞作は徳田秋声の『仮装人物』なのです。秋声が当時文壇の中心人物であったことが分かるエピソードです。

第2回野間文芸賞の賞金を授与された時の表彰状。賞金1万円を島崎藤村と折半。

学芸員の方に、私の推理を聞いていただきました。

◆学芸員さん

――勝手な想像なのですが、ここまで自由に解釈してしまってもいいのでしょうか?

◆結局は秋声にしか分からないことですからね。ただ、小説に事実をそのまま書くのではなくて、多少場面を変えた作品も書いていますから、竹村さんの想像もありえないとは言い切れません。例えば『感傷的の事』という作品では、実際には東京に戻る際に母親に見送ってもらった場所は金沢駅だったにも関わらず、作中では姉の家から見送られたように書かれています。

――あえて書き換えることで、秋声の思いが伝わってくる気がしますね。実は、秋声の文体からはお姉さんを失った悲しみや故郷への思いがあまり感じられなくて。

◆秋声は自然主義といって、人間のありのままの姿を客観的に書くことを目指した作家だったので、なかなか感情が読み取りにくいところがありますね。

――お通夜の後に鮎を食べに行くなんて、ちょっと不謹慎な感じも受けていました。でも、お姉さんが死んで本当は悲しかった、けれども感情をそのまま言葉にせずに、物語の場面を書き換えることで、悲しみを表現したのだと解釈してみます。

◆ユニークな発想ですし、面白いのではないでしょうか。でも……(少し首をかしげて)これって、悲しみの物語なのでしょうか?

――仲の良いお姉さんだったのですよね? 亡くなったら悲しいと思うんですが……。

◆もちろんそうです。悲しくなかったということも、ないと思います。

――心の中では泣いていたけれど、表には出さなかったということですか?

◆そうかも知れません。でも、そうでなかったとしても、そういうこともあるのかなと思います。

学芸員さんとの会話に何となくもやもやした思いを抱えながら、私は徳田秋聲記念館を後にしました。

ふと、このもやもやは、秋声の小説を読んだときの気持ちに似ているなと思いました。

【悲しみを悲しまなくても】

「女性を書かせては神様である」と言われた秋声の、代表作に登場する女性の人形の展示も。金沢特産の二俣和紙で出来ている。

「これって、悲しみの物語なんでしょうか?」

学芸員さんの言葉を思い返しながら、もう一度、小説を読み返してみました。

(金沢に向かう列車の中で姉を思って)

“姉のまだ若い時分−−私がその肌に負ぶさっていた頃から、町で評判であった美しい花嫁時代、それから段々生活に直面して来て、(略)人間苦の生活を、風にけし飛んだ雲のように思い浮かべていた。”(同書より)

(料理屋に向かう道中で)

“すでに晩年に押し詰められた私達のこの年齢では、故郷は相当懐かしいものであっていい筈だが、私の現在の生活環境が余りに複雑なためか、或いは私の過去の生活が影の薄いものであったためか、他の田舎の町を素通りするのと、気持ちに大差はなかった”(同書より)

冷静に読み返して見れば、姉を回想する言葉は、個人的な姉との思い出や愛情というよりも、1人の女性の人生への感慨でした。また、幼い頃に姉に背負われて眺めたであろう故郷の風景を目にしても、他の町と「気持ちに大差はなかった」のでした。

唯一、火葬の前に髪を剃られる姉の遺体を前に、幼い頃に共に過ごした時間を回想するのですが、それもいつの間にか、昔、姉の夫から見せられた本が怖かったなあというトラウマの思い出に移っていきます。「兎角私は死の恐怖に怯えがちであった」と締めくくっているので、死に対する受け止め方が昔と今で変わったことを示しているのかもしれませんが、これも姉個人への感情とは別のものです。

『町の踊り場』の文脈を素直に受け止めるならば、秋声は姉の死に対して、特に感傷的にはなっていません。さらに、故郷の金沢に対しても感慨深さを表してはいません。