連載第15回 「映像と小説のあいだ」 春日太一

小説を原作にした映画やテレビドラマが成功した場合、「原作/原作者の力」として語られることが多い。

もちろん、原作がゼロから作品世界を生み出したのだから、その力が大きいことには違いない。

ただ一方で、映画やテレビドラマを先に観てから原作を読んだ際に気づくことがある。劇中で大きなインパクトを与えたセリフ、物語展開、登場人物が原作には描かれていない──!

それらは実は、原作から脚色する際に脚本家たちが創作したものだった。

本連載では、そうした見落とされがちな「脚色における創作」に着目しながら、作品の魅力を掘り下げていく。

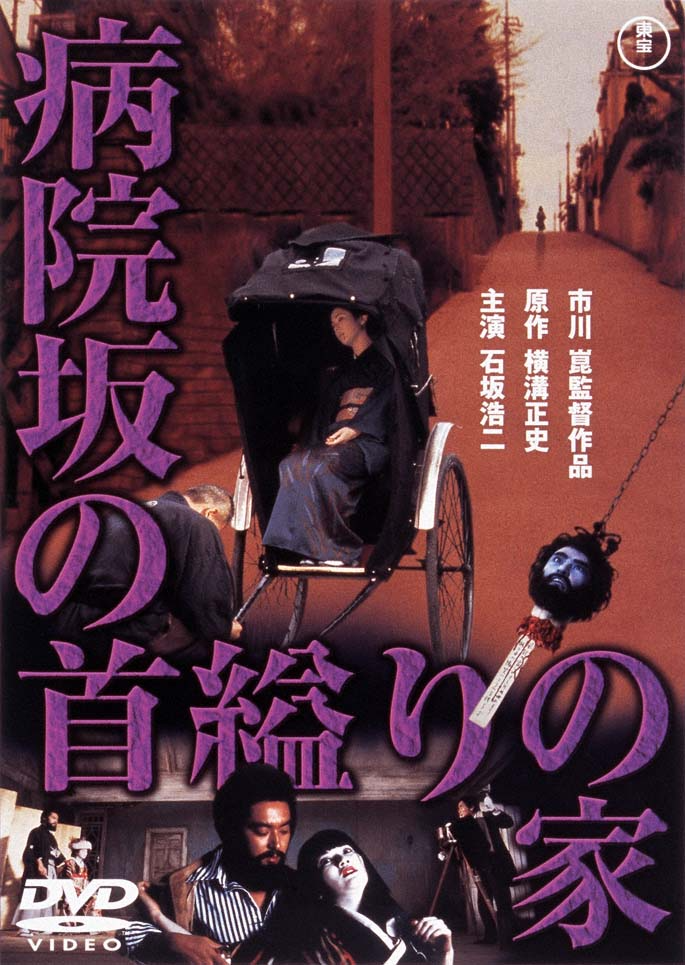

『病院坂の首縊りの家』

(1979年/原作:横溝正史/脚色:日高真也 久里子亭/監督:市川崑/製作:東宝)

『病院坂の首縊りの家 <東宝DVD名作セレクション>』

DVD発売中

2,750円(税抜価格2,500円)

発売・販売元:東宝

「冬子が……待っている」

小説や漫画と、映像作品の間には、観賞する際に大きな違いがある。

それは、前者が自分のペースで読み進められるのに対し、後者は画面に映し出されるままをひたすら受動するしかない。もちろん、DVDや配信であれば早送りや巻き戻しや一時停止はできるが、それは作り手が本来想定した視聴方法ではないし、映画は「映画館で観る」ことがそもそも受容スタイルの前提なため、やはり受動が基本になる。

つまり、小説の場合は人物関係や場面背景など、どれだけ情報量があろうとも、読者としては内容を理解しきるまでその頁に立ち止まったり、確認のために前の頁に戻ったり、読みながらメモをとったりできる。

だが、映画は基本的にそれができない。そのため、観客が作品の情報量についていけなくなる危険性は絶えずつきまとう。だからこそ、膨大な情報量が書き込まれた大長編の小説から脚色する際は、ある程度の要約は必要になる。

一方、ミステリー小説には、人物関係や設定が複雑になればなるほど、それが解きほぐされていくパズル的な快楽がある。それだけに、「名作」とされるミステリー小説を原作にする場合、脚色における要約はなおのこと重要なのだ。だが、これは一つ間違うと原作の魅力を大きく損なう、凡庸な作品にしかならなくなってしまう。

本作は、横溝の中でも屈指といえる複雑な人物関係が描き込まれた小説が原作だ。

原作の物語は昭和二十八年(一九五三年)の港区高輪に始まる。この地には戦時中までは法眼病院という大病院があり、戦災により移転していた。それでも、当時の名残りでその前を通る急坂は「病院坂」と呼ばれている。そして、病院のオーナーである法眼家の所有する廃屋ではかつて、山内冬子という女性が首吊り自殺をしていた。冬子は法眼家の当主であった琢也の愛人だった。

病院坂にある本條写真館の店主・徳兵衛の息子である直吉はある夜、依頼を受けてその廃屋で結婚記念写真を撮ることになった。そして数日後、同じ屋敷で天井から風鈴のように吊り下げられた生首が発見される。それは、結婚写真の新郎のもので、やがてその男は冬子の息子・敏男だと判明する。冬子にはもう一人、琢也との間にできた小雪という娘がいる。小雪は自らの犯行だと自供する書き置きを残し、失踪していた。名探偵・金田一耕助の捜査をもってしても、事件は未解決に終わる。それから二十年後の昭和四十八年に当時の関係者たちが次々と殺されていったことで、金田一の手で真相が明らかになる。

二十年をへだてた長大な物語、法眼家とその周辺の織り成すあまりに複雑な人間模様──文庫で上下巻におよぶこの小説には、一度では把握しきれないほどの膨大な情報量が書き込まれている。

そのため映画化されるにあたり、情報量は大きく削られることになった。登場人物を大幅に刈り込み、劇中で経過する時間も昭和二十六年の一か月ほどに短縮。「二十年後」はバッサリとカットされたため、後半の展開は原作から完全に変わっている。

特に大きく削られたのは、戦災で命を落とした琢也にかわり法眼家を取り仕切る弥生(佐久間良子)の周辺だ。原作の弥生には万里子という娘がいて、万里子と養子の三郎との間には由香利という一人娘がいる。そして、弥生の実家である五十嵐家の滋と由香利が結婚し、二十年後の物語にはその一人息子・鉄馬が登場する。だが、映画では二十年後がカットされたので鉄馬は登場せず、また万里子と三郎もカットされ、由香利(桜田淳子)が弥生の娘という設定になり原作における万里子の果たした役割も担った。

そして、原作では二十年後に起きるはずの殺人も、映画では生首事件からそう時間を置かずに決行されているため、その犯人も変更されている。

つまり、大なり小なり、この脚色は大胆な改変がなされているということだ。中身もかなり短くなった。それでも、原作に比べて物足りない印象を受けることはまったくなく、それどころか、さらなる感動のドラマに仕上がっているのだ。

それは、この脚色が原作の芯たる部分を放すことなく掘り下げているためだ。その芯とは、弥生と小雪のドラマである。

数多くある改変の中で、特に注目したいのが二点ある。

一つは、原作での最大のトリックである小雪が由香利に入れ替わったことを、受け手に知らせるタイミングだ。小雪と由香利が、実は瓜二つであるというのが、原作においても映画においても、重要なポイントになっている。結婚写真に写っているのは、敏男(あおい輝彦)により誘拐され昏睡状態となってその場に連れてこられた由香利だった。だが、その後に由香利は死亡。そして敏男も死ぬ。小雪は弥生を頼り、弥生の指示を受けて由香利として法眼家に入ることになったのだ。

この入れ替わりは、原作では終盤に明かされるが、映画では中盤の早い時期に観客には伝えられている(その段階では劇中の他の人物はまだ気づいていない)。

この改変により、由香利が弥生の前でだけ本来の「小雪」として過ごす様が描けるようになった。そして、小雪の所持していた冬子の形見の風鈴を見て、弥生はあることに気づく。

その「あること」が、要注目の改変二つ目だ。それは、弥生と冬子(萩尾みどり)を実の親子という設定にしたことだ。弥生は養父の五十嵐猛蔵に結婚前から凌辱されていた。その設定は映画も原作も変わらない。だが、映画では、その際に子どもを身籠り、それが成長して冬子になっていた──という設定が加わっているのだ。

この改変により、由香利だけでなく小雪にも琢也と弥生の双方の血が流れているということになり、二人の顔が瓜二つという設定により説得力がもたらされることになった。

それだけではない。

弥生から受ける印象も大きく変わることになる。原作では、猛蔵に凌辱された際に万里子を身籠ったと思い込んでいた。そして、猛蔵の面影を感じさせる万里子と、その娘である由香利、両者に弥生は愛情をかけられないできた。そのため、原作の弥生にはどこかマキャベリスト的な冷淡さを感じる部分がある。

一方、映画では冬子、小雪、そして由香利にも強い愛情を注いでいる様がうかがえる。だからこそ、冬子の自殺の真相を知った時の弥生の衝撃が、観る側にも切なく突き刺さることになった。

原作では、琢也を戦災で失ったために生活が成り立たなくなった冬子が支援を受けるため法眼家を訪れるも、応対した万里子に侮辱的な罵倒をされ自殺してしまうという流れになっている。

映画でも法眼家を訪れた冬子が由香利に罵倒され自殺するという流れは同じだ。だが、法眼家を訪れた理由が違う。目的は金ではないのだ。自分の母親が弥生だと知った冬子が、これまでのことを謝罪するために弥生に会いに来たのだ。小雪の風鈴を見て冬子が自らの娘だと気づいた時に、弥生は初めてその真相を察する。そして、取り返しのつかないことをしてしまったことを、激しく悔恨する。

つまり、ただでさえ悲劇的な弥生の設定に、映画はさらに「冬子を死なせてしまった罪の意識」までもが追加されているのだ。だからこそ、小雪を守るために罪を重ねる弥生の姿、そしてそんな弥生を受け入れ、「由香利」として弥生を心から「お母さん」と呼ぶ様がドラマチックに盛り上がる。

金田一(石坂浩二)により全てが明らかになった時、弥生は自ら死を選ぶ。それは、原作も映画も変わらない。だが、映画には最後にもう一つのドラマがある。それは、弥生の移動手段だ。原作の弥生は自動車で移動するのに対し、映画ではいかなる時も三之助(小林昭二)の曳く人力車に乗り続ける。三之助の車に揺られている時だけが、弥生の安らぎの時間だったのだ。これは映画だけの設定だ。

そして、最後に弥生が三之助に発するのが、冒頭に挙げたセリフだ。三之助の人力車は、冬子が首を吊った廃屋へと向かう。そして、人力車が停まった時、弥生は息を引き取っていた。

理不尽な状況下に苦しみ、それでもなお抗い続ける弥生と小雪。そんな原作の芯たる部分を、新たな展開の器の中に見事に凝縮させた脚色といえる。

【執筆者プロフィール】

春日太一(かすが・たいち)

1977年東京都生まれ。時代劇・映画史研究家。日本大学大学院博士後期課程修了。著書に『天才 勝進太郎』(文春新書)、『時代劇は死なず! 完全版 京都太秦の「職人」たち』(河出文庫)、『あかんやつら 東映京都撮影所血風録』(文春文庫)、『役者は一日にしてならず』『すべての道は役者に通ず』(小学館)、『時代劇入門』(角川新書)、『日本の戦争映画』(文春新書)、『時代劇聖地巡礼 関西ディープ編』(ミシマ社)ほか。最新刊として『鬼の筆 戦後最大の脚本家・橋本忍の栄光と挫折』(文藝春秋)がある。この作品で第55回大宅壮一ノンフィクション大賞(2024年)を受賞。